【3Dプリンター】業界ニュース

- 【SK本舗】NEWS・お得情報

- 【3Dプリンター】業界ニュース

- 【3Dプリンター】お役立ちコラム

- 【3Dデータ】3D DATA JAPAN新着データ

- 【ハンドクラフト】お役立ちコラム

- 3D活用事例・インタビュー

- みんなの作品集

ウクライナではすでに277校もの学校が破壊|3Dプリント建築技術は戦地の暮らしを建て直すことができるか

ウクライナ国内においては2000校もの学校が戦争の被害を受けている 2022年2月に始まったロシアとウクライナの戦争は、開戦から1年半近くが経過したものの休戦の機会を逃し続け、その出口を見失っている。なにより心配されるのは戦地に暮らす人々たちの疲弊だ。空襲の不安が常にある中では心穏やかな暮らしは行えない。加えて街中には多くの戦争の爪痕が生々しく残されている。たとえば、子供達が通う学校もまた今回の戦争で多くの被害を受けている。これまでにウクライナ国内においては2000校もの学校が戦争の被害を受けており、およそ277校が破壊されてしまった。学校を失うことは、子供達にとって学ぶ場を失うことに等しく、ウクライナのその世代の子供達にとって、その損失はあまりにも大きいと言わざるを得ない。 COBODが3Dプリント建築によってリヴィウに学校を建設 こうした状況に対して諸外国による3Dプリント建築技術を用いた支援がすでに始まっている。たとえば先日、建設3Dプリント会社COBODは、ウクライナのリヴィウにある学校を3Dプリントするプロジェクトへの参加を発表した。建設される学校は平屋建てで表面積は370平方メートル。Team4UAとCOBODの BOD2プリンターの支援により、戦禍から逃れる難民に向けてサービスを提供するとのことだ。なお、3Dプリント材料の99%は地元で調達され、すべての建設資材の90%も同様に地元で調達されるという。建築素材の出力はデンマークの会社3DCP GroupのCOBODマシンで行われることになっている。 この野心的なプロジェクトは、紛争が続く中、非営利のテクノロジーおよび人道支援の新興企業 TEAM4UA によって開始され、資金提供を受け、市当局や現場で 3D テクノロジーを導入している他の企業と協力して行われているものだ。今回のCOBODの参加は、このプロジェクトのさらなる展開を助長するものになるだろう。 普通の生活を取り戻すために3Dプリント技術を役立てる とはいえ、先述した通り、すでにウクライナでは277校もの学校が破壊されており、まだまだ多くの3Dプリント建築が行なわれる必要がある。Team4UAの創設者であるジャン・クリストフ・ボニスは今後の展開について次のように語っている。「3Dプリンティング技術を用いた学校建設プロジェクトは、ウクライナでの全面戦争の影響を受けた子供たちに教育へのアクセスを提供するとともに、リヴィウの国内避難民の子供たちに包括的な空間を作り出すことを目的としています。学校やその他の教育機関の破壊は、若い世代から質の高い教育を受ける機会を奪い、彼らの将来と国家の将来に悪影響を与える可能性があります。革新的なソリューションは、この問題をより効率的に、より迅速に克服するのに役立ちます。わずか3~4日間の印刷でどれだけの作業が行われたかを見てください。事実上、印刷の半分はすでに完了しています」 Balbek Bureauのチームいよるイメージ 現状で多くの3Dプリンティング企業はウクライナ支援にはあまり貢献できていない。その中でCOBODの取り組みは、実際に状況に変化をもたらせるために人材と設備を用意している。これまでウクライナにおいては積層造形技術が全く発展していなかった。そこに技術と知識を送り届けることで、学校に限定されていないインフラの修復や医療支援などにも役立てることができるはずだとCOBODは考えている。もちろん、願うべきは戦争の一日も早い終結である。ただ、復興に取り掛かるにあたって戦中の今から始めることは決して早くない。ウクライナに暮らす人々が少しでも普通の生活を取り戻すことができる一助に3Dプリント技術が役立つならばこんなに幸いなことはないだろう。...

続きを読む

3Dモデリングは「終わりの始まり」を迎えようとしている|ChatGPTを使って3Dモデルを生成するツール「EMARF AI」の衝撃

VUILDが開発を発表したツール「EMARF AI」の衝撃 3Dプリンターで何かを出力する上で欠かせないものといえば3Dモデルであり、その3Dデータの制作を意味するモデリングである。このモデリングが今後の世界においては重要な技術となることは、本欄でもなんども指摘してきた。一方でモデリングソフトの進歩によってモデリングの敷居は徐々に下がってきており、いずれはもっと簡単に誰でもがモデリングを自在に行うことができる時代が来るかもしれないという指摘も行ってきた。しかし、まさかこんなにも早くモデリングに革新が起ころうとは、正直想像していなかった。2023年5月9日にVUILDがその開発を発表したツール「EMARF AI(仮)」の話だ。大袈裟な話ではなく、この「EMARF AI」が予定通りに開発されたら、必ずやモデリングのあり方は根本的に変化することになる。 会話の内容をもとに3Dモデルを生成 では、「EMARF AI」とは一体どんなツールなのだろうか。開発にあたっているVUILDいわく、「EMARF AI」はChatGPTを使って3Dモデルを生成するツールとのことだ。ChatGPTとはご存知の通り、OpenAIによって開発された大規模言語モデルのこと。多数の言語データを学習し、自然言語での対話をシミュレートできるように訓練された、人間と同じように質問に答えたり、会話を続けたりすることができる最先端のAIである。 3Dプリンターの未来についてチャットGPTに訊いてみた https://o18finbyuaplazrs-53788803270.shopifypreview.com/blogs/blog/chatgpt 今、このChatGPTと外部のサービスを連結するためのプラグインが次々に開発されている。ChatGPT自体は会話に特化したAIだが、プラグインによって外部のソフトウェアとつなぐことで、会話をベースとした様々なアクション、たとえば作曲や画像生成が可能になる。つまり、「EMARF AI」とは会話の内容をもとに3Dモデルを生成することができるソフトということだ。これが革新でなくてなんというべきだろう。VUILDによれば、「EMARF AI」では会話をベースに基礎となる3Dモデルを自動生成し、サイズや形状のディティールに関してはテキストベースで編集していく形となることを想定しているという。さらに自動生成された3Dモデルを即座に図面化することもできるとのことで、完成した暁には様々な業界で即戦力となることは間違いない。加えて、VUILDは「EMARF AI」経由での図面の加工依頼も受け付ける予定でいるようだ。制作金額の見積りも自動で算出し、注文すると、デジタル木材加工機「ShopBot」で加工された木パーツが1週間程度で届くというシステムが構築されることになるらしい。 もう自力で3Dモデリングする必要なし? もともと「EMARF」はVUILDが運営する、セルフオーダー式の木材プレカットサービスである。Illustratorや3DCADソフトで作成した本棚、椅子、テーブルといった家具などの図面をアップロードし発注すると、カットされた木材が届くというサービスを提供していた。公開された「EMARF AI」の動画では、「シンプルでシュッとした感じのスツールを作ってください」という入力に対して、瞬間でスツールのデザインが提供されている。そこに「それを身長130cmくらいの子供が座りやすいサイズに調整してください」と入力すれば、要望通りにリサイズもこなしている。もちろん「座面を丸くして」「二人がけ用がいい」「3本足にして」「もっと特徴的なものを」といった要望にも対応している。...

続きを読む

Elegoo 3Dプリンターフェスティバル開催!

Elegoo社3Dプリンターに限り、下記キャンペーンを開催いたします。開催期間:2023年5月12日~6月30日これを機会に是非Elegoo社の3Dプリンターをご検討ください。 ①Mars 4 Max 予約購入レジンプレゼントキャンペーン 期間中(2023年5月12日~6月30日)にMARS4MAXをご予約いただくとSK 10k水洗いレジン1000g2本プレゼント致します。(色の指定はできません。4色のうち2色が発送されます。) ②Neptune 3 Max 半額SNSチャレンジキャンペーン 半額条件は購入後Twitterで複数回投稿するだけ!更にSKフィラメント1KGもプレゼント!!(色の指定はできません) [希望者はTwitterの投稿にリプライとDM、もしくはinfo@skhonpo.comまでご連絡ください。] ③Neptune 3 Plus & Pro 大幅値下げキャンペーン! Neptune 3 Pro・・・34,000円(税込)Neptune 3 Plus・・・49,800円(税込)で販売中! Neptune 3 Proについてはコチラ Elegoo FFF方式 3Dプリンター...

続きを読む

京大の研究チームがバイオ3Dプリントしたあるもので世界初となる偉業を達成|飛躍する医療3Dプリント最前線

世界初の3Dプリント「神経導管」の移植手 先端医療と3Dプリンターの蜜月についてはこれまでも様々に紹介してきた。特にバイオ医療の分野において3Dプリンターの活躍は目覚しく、医療の現場を大幅に刷新しつつある。実は日本の研究チームもこの分野において多くの功績を残しているのだが、先日も京大病院の研究チームが、指や手首の神経を損傷した患者自身の細胞から神経導管をバイオ3Dプリントし、それを移植することで患部の神経を再生させるという実験に成功、大きく話題となっている。今回、研究チームが3Dプリントしたのは、直径約2ミリ、長さ約2センチの「神経導管」。移植を受けた患者は指の知覚神経を失っていたが、移植後は回復。副作用や合併症などもなかったそうだ。 (画像)京都大学 従来、同様の移植を行う場合、患者の他の部分の神経を採取して移植する「自家神経移植」が一般的だった。しかし、この方法は採取される部位に痺れなどが残るなど、問題もあった。その点、今回は患者の腹部の皮膚から細胞を採取して培養し、バイオ3Dプリント造形しているため、従来の方法が抱えていた問題をクリアしている。この神経導管の3Dバイオプリント及び移植手術を成功させたのは今回が世界初。医療の進歩を推し進める素晴らしいニュースだ。 バイオ3Dプリント技術と先端医療 もちろん、バイオ3Dプリント技術を用いた最新医療法の研究は、世界各地で様々に行われている。驚くべき成果も多い。以下では世界におけるバイオ3Dプリントと医療の先端的な研究の事例を幾つか紹介してみようと思う。1.3Dバイオプリント身体3Dバイオプリント身体と言えばなんともSF的な響きがあるが、実を言うとすでに存在している。ノースカロライナ州にあるウェイクフォレスト再生医療研究所 のアンソニー・アタラ氏は、薬剤の毒性をテストするための新しい多臓器チップを開発した。アタラ氏が発表した2020年2月の論文によると、「チップ上の3Dボディ」は、市場に参入した後に薬剤を回収するリスクを減らすだけでなく、より迅速で経済的な薬剤開発につながる可能性があるというのだ。 この「チップ上の3Dボディ」とは、多臓器の身体を単純化したモデルを極小のチップ上に再現したものだ。通常、多臓器の3Dプリントは極めて複雑であり、その再現には巨大な設備が必要だが、この技術においては、極小サイズにおいてそれらを再現することで、薬剤の実験コストを大幅に下げ、またペースアップすることができるのだ。すでにこの小さな3Dバイオプリント身体はコロナの研究にも使用されている。これまではウイルスと戦うための薬剤のテストはまずは動物で行うのが一般的だったが、現在はこの小さな3Dバイオプリント身体でおこなえるというわけだ。もちろん用途は他にも多くある。まだまだ発展途上の技術だが、今後、大きく医療を変えていくことは間違いないだろう。2.音波による細胞3Dプリントスイスのバイオテクノロジー企業 mimiX Biotharapeuticsは音響バイオ3Dプリンター「CymatiX」をすでに2020年に発売している。 これは同社が独自開発した「SIM(音響誘導形態形成)」という技術を搭載したもので、音波による共振現象を利用し、生物学的な粒子をほんの数秒で高解像度パターンへと組み立て、多細胞構成物を生成するのだという。音波を用いるために細胞の生存率や活動への影響が少ないことから、この技術はすでに再生医療や細胞治療の分野で大いに役立っているとのこと。音響波で細胞が作れてしまうだなんて、ちょっと驚きの技術である。3.生きた心室まで再現する3Dバイオプリント心臓カーネギーメロン大学の研究チームは、ヒトの心臓のMRIスキャンから、心臓の正確な模型を3Dバイオプリントによって形成することに成功している。このバイオ3Dプリントは「Freeform Reversible Embedding of Suspended Hydrogels(FRESH)」と呼ばれており、外科医が手術の前に、患者の心臓の模型を使って練習する方法を提供することを目指して作られたものだ。 素材には海藻由来のアルギン酸が使用され、実際に触れてみると形だけでなく触感も本物とほぼ変わらないという。この心臓模型には血液のような液体を流し込むことも可能であり、さらに研究チームは最終的には生きた細胞によって拍動する心臓を作りたいと考えているそうだ。研究チームによれば2020年の時点で「その実現は10年以上は先だろう」とのこと。まだ少し待たなければいけなさそうだが、生命のコアである心臓を3Dプリントできる日がきたら、完全な人造生物だって作れるかもしれない。...

続きを読む

3Dプリントスニーカーの新作ラッシュが止まらない! 見たこともない最先端シューズとその製造技術

加速する3Dプリントスニーカー製造 環境コンサルティング会社 Quantis によると、スニーカーの製造は世界の温室効果ガス排出量の 1.4% を占めている。これは靴全体ではなく、スニーカーの製造のみの数値だ。現在、多くの大手スポーツウェアブランドがスニーカーをより持続可能な形で製造する方法を模索している。その上で3Dプリンターが大いに役立っているということは、これまでも幾度か記事にしてまとめてきた。 HERON01がスニーカーを刷新する? 最先端3Dプリンターシューズに業界が大混乱https://skhonpo.com/blogs/blog/heron3d?_pos=1&_sid=db5ff5897&_ss=rドイツが生んだUMAのような3Dプリントスニーカー|その斬新すぎるデザインが話題にhttps://skhonpo.com/blogs/blog/3duma?_pos=2&_sid=db5ff5897&_ss=r あのイッセイミヤケが3Dプリントフットウェアを発表|日本の「草履」をモチーフに伝統と革新を融合させた名作https://skhonpo.com/blogs/blog/3dissey?_pos=3&_sid=db5ff5897&_ss=rバクテリアを用いた生体素材を3Dプリントすることでファッション産業による環境汚染を防ぐhttps://skhonpo.com/blogs/blog/3dbacterium?_pos=4&_sid=2c11ce202&_ss=r どうやら、その取り組みは昨今ますます加速しているようで、ここ数週間だけでも、最新の3Dプリントスニーカーに関連するニュースが続々と届いている。以下にその一部についてまとめてみたい。 Pangaiaの「作り直されるように作る」最新スニーカー まず取り上げるのは英国のPangaia(パンゲア)というブランドが発表した次世代の3Dプリントスニーカー「アブソリュートスニーカー」だ。Pangaiaはすでにファッシニスタたちにのあいだではよく知られたブランドであり、あのジャスティン・ビーバーが愛用していることでも知られ、スタイリッシュかつサステナブルであることをテーマに掲げた新鋭ブランドだ。 Pangaiaは今回、3Dプリントシューズの製造技術を持つZellerfeldと提携し、この新しいスニーカー「アブソリュートスニーカー」の製造に着手した。コンセプトは「作り直されるように作る」こと。つまりは再生可能性を重視したスニーカーということだ。その上で素材として選ばれたのは熱可塑性ポリウレタン (TPU)である。 TPUは何度でも溶かすことができるため、スニーカーの製造後、不要な在庫を抱えることなく、余ったら溶かして最新モデルに切り替えることができる。現在、購入可能なアブソリュートスニーカーは2つのカラーウェイがあり、価格は約200ポンドとなっている。スニーカーを使用後にリサイクルのためブランドに変装する予定がある場合、他のPangaia製品の25ポンド分のバウチャーが提供されるなど、販売方法の上で画期的な手法が取られている。 デザインはミニマルに洗練されており、カジュアルにもモードにも重用しそうなフォルムとなっている。 PUMAとポルシェデザインの3D MTRX TRAINERS ...

続きを読む

世界初の3Dプリントボクシンググローブが登場|ラティス構造で従来以上い衝撃を吸収

カナダの企業Hayabusaがボクシング業界に革新を起こす あらゆるものが3Dプリントされるようになって久しい今日、もはや何を3Dプリントしたと聞いてもそう簡単には驚かないが、まさかアレまで3Dプリントされるようになるとは思っていなかった。いや、想定していなかった、と言ったほうが正しいだろうか。アレとはなんのことか。他でもないボクシンググローブだ。先日、カナダの企業であるHayabusa(ハヤブサ)が、世界初の3DプリントボクシンググローブであるT3D グローブをリリースし、話題を呼んでいる。同社によれば、このT3Dグローブは従来のボクシンググローブよりも拳を保護する性能が高く、より快適にポクシングを楽しむことができるグローブになっているのだという。 そもそも、通常のボクシンググローブはどのようにできているのだろうか。ご存知のように、グローブの外側部分は動物の革で作られている。しかし、拳に革を纏っただけでは、拳は簡単に傷ついてしまう。そこで、グローブにはナックルパディングと呼ばれる衝撃吸収材が埋め込まれる。このナックルパディングがあるからこそ、激しい打撃を行なっても拳がそう簡単には痛むことがないのだ。今回、Hayabusaが3Dプリントしたのはこのナックルパディングとのこと。なんでも3Dプリントラティス構造のパディングになっているらしく、各パンチの衝撃を吸収して分散させるように設計された何千もの個々のストラットを備えた格子を持っているという。ラティスは従来のパディングよりも構造的に安定しており、時間が経過しても完全な状態を維持することができるという利点があり、現在、特許出願中とのことだ。HayabusaのCEOもこのT3Dボクシンググローブには相当に自信を持っている。「私たちは、T3Dボクシンググローブを世界と共有できることに非常に興奮しています。これにより、手の保護と快適性に対する業界の認識が根本的に変わるでしょう。Hayabusaが特許出願中の設計は、何年にもわたる研究、開発、テストを経て完成したものであり、次の時代のパフォーマンスを基礎づける準備は整っています」T3Dボクシンググローブはすでに4月17日より、Hayabusaのウェブサイトで販売が開始されている。グローブには4つのカラバリがあり、重量も10〜18オンスまで揃えられている。 3Dプリントに夢中になるあまり運動不足に陥りがちな今日、那須川天心さんのボクシング転向にあやかって、3Dプリントボクシンググローブを携えてボクシングエクササイズを始めてみるというのも悪くないかもしれない。

続きを読む

ゲーム業界で注目の3Dキャプチャツール「LUMA AI」は3Dプリンターでも使える?|ますます進化する3Dスキャン技術

iPhoneで高精度の3Dモデルを作成 現在、最も注目されている3Dスキャンアプリといえば、昨年(2022年)にベータ版が公開されたiOS向けの3Dキャプチャツール「LUMA AI」だろう。 LUMA AIの特徴は、その表現力にある。通常の3Dスキャンアプリが苦手としていた明るいものや透明なものもスキャンすることができ、また写実的な陰影表現などにも非常に強い。スキャンもまた簡単であり、被写体にガイドが表示されるため、その通りにスマホを動かしていくだけで綺麗な3Dモデルを作成してくれる。実際に使用してみたが、いろんな角度からいちいちシャッターを押す必要もないため、作業は非常に簡単。データ生成にかかる時間も数十分程度であり、またデータの質も非常に高い。 かようにエポックメイキングなLUMA AIなのだが、その優秀さの秘密は、NeRFというAIを用いた画像生成技術を用いている点にある。NeRFとは「Neural Radiance Fields」の略で、カルフォルニア大学の研究員らによって2020年3月に発表された新しい技術の名前。ニューラルネットワークを使用して、複数の2D画像から3Dデータを生成する技術であり、現在、LUMA AIを始め、NeRFを手軽に利用できるツールが徐々に登場してきている。特にゲーム制作、CGデザインの現場などにおいては注目度が高い。今月(2023年4月)の頭には、LUMA AIが今日のゲーム業界において主流の一つとなっているゲームエンジン「Unreal Engine 5」へのプラグインを公開した。これはLuma AIで生成した現実世界のオブジェクトをUnreal Engine 5で表示し、ゲーム開発などに利用できるようにするものであり、今後ますます業界においてその使用が一般化していくことになるだろうと目されている。 LUMA AIで作成した3Dデータは3Dプリントできる? ところで気になることもある。LUMA...

続きを読む

医療を刷新するSystemicBioのバイオ3Dプリント技術

成長を続ける3Dプリント医薬品 バイオ3Dプリント技術が新しい医薬品の製造にも役立てられていることは以前にも書いたことがある。現在、医薬品の3Dプリントに関して、業界で注目の存在といえば、3Dsystemsのスピンオフ企業であるSystemic Bioだろう。同社は創薬と開発を加速することを企業の使命に掲げており、軟骨細胞の足場となるハイドロゲルの製造と臓器チップの研究を行う最先端の研究所を開設している。この研究所は15,000平方フィートの広さを持ち、バイオプリンティングの新時代を切り開くと目されている。研究所では現在、エンジニアと科学者が、同社独自のh-VIOS (ヒト血管統合臓器システム) 臓器チップの開発と製造を行っている。さらに、ISO7クリーンルームでは、数千のh-VIOSチップとプレートの無菌生産をサポートしている。 ハイドロゲルを含む h-VIOS2(3DSystems) これらの研究は有望な新薬の発見につながる可能性があるとされ、また他のバイオテクノロジー企業との提携によって進められているハイドロゲル製造も極めて注目度が高い。 血管新生ハイドロゲルのアレイを含む h-VIOS32 プレートのセクション (3DSystems) Systemic Bioの本社は世界最大の医療施設の一つであるヒューストンのテキサス メディカル センター (TMC) キャンパスに位置する。50年以上にわたり、教育、研究、患者ケアにおいて国内および国際的な認知度を高め、生命科学の進歩の最前線に立ち続けてきたTMCは、2021年に3DSystemsに買収されており、以来、医療バイオプリンティング分野の成長に貢献し続けている。新しいラボの開設について、CEOのTaci Pereiraは次のように今後の展望と期待を述べている。「3DSystemsの最先端のPrint-to-Perfusion™バイオプリンティング技術、当社の新しいクリーンルーム、科学者とエンジニアの優れたチームにより、これまでにない精度、品質、スケーラビリティを備えた商業用のパターン化された滅菌ハイドロゲル足場を製造できるようになりました。これは、実験的研究から本格的な生産へと移行する、バイオプリンティングにとって極めて重要な変化を示しています。h-VIOSプラットフォームは、この新しい機能によってバイオテクノロジー業界で私たちが解き放つことができるものの始まりに過ぎず、これらの新しい機会を追求するために、製薬会社やバイオテクノロジー企業と引き続き提携することを楽しみにしています」すでに多くの達成を果たしてはいるが、バイオ3Dプリンティングの分野はまだまだ成長期にある。今後、医療の世界を大きく刷新していくだろうことは間違いない。私たちの未来の健康もまた3Dプリント技術にかかっているのかもしれない。

続きを読む

NASAが月や火星のレゴリス(砂)から充電式バッテリーを3Dプリント

月や火星で採取できる原料を用いたバッテリー製造 現在、宇宙開発においても3Dプリント技術は欠かせない技術となっている。中でも注目すべきは、月や火星におけるバッテリー製造だ。これまで宇宙開発においてはリチウム電池が主なエネルギー源となっていた。しかし、リチウムは月や火星では取ることができず、地球資源に頼らざるを得ない。今後、月や火星で長期間活動していくためには、月や火星で採取できる原料を用いたバッテリー製造が欠かせないのだ。その上で注目されているのが、月や火星のレゴリスだ。レゴリスとは要するに地層の上層に堆積した砂のこと。月や火星の表層にはリチウムがわずかしか存在しない。一方でレゴリスにはナトリウムが豊富に含まれている。このレゴリスが含有するナトリウムによって、充電式バッテリーを3Dプリントする研究がNASAによって進められているのだ。 画像:JR Hernandez / UTEP NASAは月や火星の資源を使用して水、燃料、その他の物資を生産し、掘削する能力を発揮できるようにする持続可能なインフラストラクチャを導入することを決意している。この研究もその一環ということだろう。研究チームによれば、複合バッテリーコンポーネントの印刷を可能にする高解像度マルチマテリアルプリンターの開発と最適化が、月面と火星の表面で調達可能な材料から完全なバッテリー製造を可能にするために重要であることが示されている。 現地で入手可能な資源を利用した宇宙開発 ちなみに、これは一般にISRUと呼ばれている。ISRUとは《in situ resource utilization》の略で、現地で入手可能な資源を利用すること。特に将来の宇宙開発において、必要な資材をすべて地球から運ぶにはコストがかかるため、建材やエネルギー、人間の活動に不可欠な酸素や水などの資源をできる限り現地で調達することを指している。 このようにして製造されたバッテリーは、小型宇宙船、ポータブル電源デバイス、ロボット、および月と火星の生息地ミッション用の大規模電源システムでのアプリケーションに適したものになると言われている。とりわけ、現在NASAが進めているアルテミスミッションに電力を供給するのに役立つ可能性がある。アルテミス計画とは今後10年以内に月の南極に宇宙飛行士を送り込むためのプロジェクトのこと。その一環として、NASAは3Dプリント月面基地「LINA」の建設を予定しているということは、以前、別の記事にまとめた通りだ。 3Dプリント月面基地「LINA」のデザインをNASAが発表|SF映画のような未来的デザインが話題にhttps://skhonpo.com/blogs/blog/3dlinalina?_pos=1&_sid=c9d2ecef1&_ss=r&fpc=2.1.365.596066bca8c8032d.1688992280000&fpc=1.1.365.603df34d3718608N.1708441832846なお、研究チームはこれらの技術を用いて、地球上で使用できる形状適合型バッテリーの開発にも力を入れている。たとえば、これらのバッテリーを3Dプリントされたコンクリートの壁に埋め込んで太陽光発電に接続し、発展途上国の災害対応用のコンパクトで自立的な家を作ることなどが目指されている。3Dプリント技術を用いたバッテリー製造の今後に期待したい。

続きを読む

3Dプリンターの未来についてチャットGPTに訊いてみた

あらためて「チャットGPT」とは? 現在「チャットGPT」が話題となっている。チャットGPTとは、OpenAIによって開発された大規模言語モデルのこと。GPTは「Generative Pre-trained Transformer」の略であり、これはチャットGPTが人工知能の一種である深層学習技術の一つであるトランスフォーマーを用いて、自然言語処理タスクを解決するために訓練されたモデルであることを示している。チャットGPTの特徴は、多数の言語データを学習し、自然言語での対話をシミュレートできるように訓練されていること。つまり、人間と同じように質問に答えたり、会話を続けたりすることができる最先端のAIなのだ。ちなみに上記した説明もチャットGPTに「チャットGPTって何?」と質問したところ、即座に提供された回答に基づいてまとめたものである。すでに使用されたことがある方はお分かりであるように、このAI、ちょっと今までのものとはレベルが違うのだ。では、チャットGPTはどのようなところで革新的なのだろうか。本人に尋ねてみたところ、“チャットGPTは、自然言語処理において大きな革新をもたらしています。その革新性について以下にまとめます。 1 大量のデータを利用した学習:チャットGPTは、膨大な量のデータを学習することができます。これにより、より高度な自然言語理解や生成が可能になり、より精度の高い回答や対話を提供できるようになります。 2 転移学習の実現:膨大な量のデータを利用した学習により、チャットGPTは多様な自然言語タスクにおいて高いパフォーマンスを発揮します。これにより、転移学習が実現し、あるタスクで学習された知識を他のタスクにも応用できるようになります。 3 対話システムの進化:従来の対話システムは、事前に用意されたテンプレートや規則に基づいた応答しかできませんでした。しかし、チャットGPTは、自然言語での質問に対して自動的に応答を生成することができ、より自然な対話を実現することができます。 4 オンライン学習の実現:チャットGPTは、オンライン学習にも対応しています。つまり、ユーザーとの対話を通じて新しい知識を獲得し、より良い応答を提供することができます。以上のように、チャットGPTは、大量のデータを用いた学習や転移学習、自然な対話やオンライン学習の実現などにより、自然言語処理において革新的な存在となっています”とのこと。実際、対話してみるとその凄さに圧倒される。ある質問に対して的確に答えるだけならば、今までのAIでもできたかもしれない。しかしチャットGPTは会話の文脈を理解し、論理を発展させながら対話を進行することができるのだ。それも極めて高度なレベルで。 さらにチャットGPTは議論の中でデータベースにはなかった新しい見解を述べるようなこともできる。これまで筆者はいわゆる未来学者たちが指し示してきたシンギュラリティ(技術的特異点)などの話にはあまり信憑性を感じてこなかったのだが、チャットGPTの台頭は、そんな懐疑主義者にさえここ数世紀で最大のパラダイムシフトが間も無く起こってしまうんではないかという危惧を抱かせるに足る衝撃を世界にもたらしているのだ。 チャットGPTが語る3Dプリント技術の未来 さて、今回はそんなエポックメイキングなAIに3Dプリンターの未来について伺ってみようと思う。まず最初に、3Dプリンターの可能性について聞いてみたところ、これに関しては一般的に3Dプリンターについて言われている内容が返ってきた。ざっと要約すると、3Dプリンターは「カスタマイズされた製品の生産」、「生産コストの削減」、「遠隔地での製造」、「医療分野における人工臓器や義肢の製造」、「環境に優しい製造」を可能にするというものだ。これは本欄でもこれまで幾度も指摘してきたポイントであり、目新しい話ではない。では、質問をさらに進めてみよう。3Dプリンターと高度なAIが接続することでどのようなことが起こりうるだろうか。いわく、3DプリンターがAIに接続された場合、これまで以上に複雑なデザインや形状の作成が可能になり、また、製造ラインにおける無人製造も可能になる。さらに廃棄物を最小限に抑えることができサステナビリティが向上し、製品の品質も全般的に向上するとのこと。ふむ、ここまでもまあ想定内。筆者が聞きたいのは、もっとSF的な可能性についてだ。話を進めてみよう。「高度なAIはあなたのようにコンセプトそのものを創発することができますよね。すると、近未来においてはAIが独自にデザイン、設計したモデルを3Dプリンターが次々に出力するようなことも起こるんではないでしょうか」すると、「はい、そういったSF的な可能性もあります」。以下は要約だ。“3Dプリンターと最先端のAIが結びつくことで、新しい製品を自動的に生み出すことが可能になる。AIは、市場や消費者の需要を分析し、それに基づいて新しい製品のコンセプトを提案することができる。そして、3Dプリンターは、そのコンセプトを基に製品を自動的に生産することができる。AIが分析したデータをもとに、3Dプリンターが製品を生産し、市場に投入することで、より効率的な製品開発が可能になる。”つまり、AIが市場分析に基づいて新商品を開発し、その製造を自動的に行う未来がありえるというのだ。すると、その時代における人間の役割とはなんなのだろう。チャットGPTいわく、「3Dプリンターの浸透によって、伝統的な製造業における一部の仕事が失われる可能性があります」とのことで、具体的には、製品の生産に関わる手作業や加工作業など、単純な作業や人間の手による製造工程が自動化されることで、それに関連する仕事が失われる可能性があるという。ただし、一方で3Dプリンターが浸透することで、新しい職種が生まれる可能性もあるという。「3Dプリンターが浸透することで、新しい職種が生まれる可能性もあります。3Dプリンターの設計やプログラミング、製造プロセスの監視や品質管理など、技術的なスキルや知識を必要とする職種が必要になることでしょう。また、3Dプリンターを活用したカスタムメイド製品の需要が増えることで、デザイナーやアーティスト、クリエイターなどのクリエイティブな職種も需要が増すかもしれません」おそらく、これは控えめな回答だ。チャットGPTにはクリエイティブな能力もある。たとえば試しにチャットGPTに小説や詩の執筆をお願いしてみてほしい。簡単なテーマさえ与えれば、独自の設定やディティールを盛り込んだ、普通に面白い小説を書いてくれる。今後、脅かされるのは製造現場の単純労働だけではない。企画や開発、創造に携わる職種も決してうかうかなんてしていられない。実際、今後はAIが3Dモデルを自動的に生成していく傾向が加速していくことになるだろうとチャットGPTは示唆している。「AIによる自動化には、従来の手作業によるモデリングよりも高速かつ正確な処理が可能なことが挙げられます。また、AIは膨大なデータを学習することができるため、より高品質なモデルを生成することも期待されます。将来的には、3Dモデルを自動的に生成するAIによって、より迅速かつ正確に、そして低コストでモデリングが行われることが期待されます」 3DプリントSF小説「The Digital Fabricator」 では最後に、チャットGPTが執筆した「3DプリントとAIが普及した近未来を舞台とする小説」を掲載して本欄を閉じたい。もちろん、チャットGPT本人から掲載の許可はいただいている。「The Digital Fabricator」2025年、世界中で3Dプリンターが普及し、AI技術が進化していた。ある日、主人公のジョンは、自分のアパートに届いた荷物を開けると、中から見たこともない形状のオブジェが出てきた。調べてみると、これは彼がオンラインで注文した3Dプリントされたインテリアアートだった。ジョンは驚きながらも、この新しい技術の可能性に興味を持ち、自分でも3Dプリントに挑戦することにした。しかし、初めての試みでうまくいかず、ジョンはAIが自動的に3Dモデルを作成することを思いつく。彼は、ネット上の3Dモデル共有サイトからいくつかのモデルをダウンロードし、自分の3Dプリンターで印刷してみた。すると、それらは驚くほど正確な形状を持ち、精度も高かった。ジョンは、AIが自動的に3Dモデルを生成することで、新しいデザインの発想やインスピレーションを得ることができると気づき、AIと3Dプリンターを組み合わせて、自分自身が作りたいと思ったものを自由自在に作り出すことができるようになった。やがて、ジョンは3Dプリントを生業とする「ジョンの3Dプリントショップ」を開業し、AIが自動的に3Dモデルを生成し、3Dプリンターで印刷された製品を販売するようになった。彼のショップは、高品質でオリジナルな製品を提供することで評判を呼び、人々の生活に欠かせない存在となっていった。しかし、ジョンが知らなかったのは、同業者の競合がAIを使って3Dモデルを作り出すことで、ジョンのショップの製品をコピーし、同じ製品を低価格で販売することができるようになっていたことだった。ジョンは、競合に負けないために、AI技術をさらに進化させ、オリジナルな製品を提供し続けることで勝利を収めた。課題解決型のAIが発達し、人々の生活を支えるようになってから、さらに数十年が経過した。その中で、3Dプリント技術はますます進歩し、個人でも自宅で様々な製品を作り出すことができるようになった。ジョンは、AIと3Dプリント技術に特化したエンジニアとして、自宅でも多くのプロトタイプを作り出していた。ある日、ジョンはAIから送られてきたメッセージを受け取る。それは、ある国家機関からの依頼で、新型の兵器を開発するためのプロジェクトに参加するように要請されたというものだった。ジョンは、そのプロジェクトに参加することを決意し、AIと3Dプリント技術を駆使して、最先端の兵器を次々と開発していく。しかし、その過程でジョンは、自分が開発している兵器が人々の生活にどのような影響を与えるのかを考えるようになった。やがて、ジョンは自分の能力を使って、兵器を開発するだけでなく、人々の生活をよりよくするための製品を開発するようになっていく。AIと3Dプリント技術が、彼の想像力を超える製品を作り出すことはできなかったが、ジョンはその技術を駆使して、人々の生活をより良くするために奮闘し続けた。そして、ある日、ジョンはAIからのメッセージを受け取る。それは、彼が開発したある製品が、人々の生活を大きく変える可能性があるというものだった。ジョンは、その製品が何かを知るために、AIと共に研究を始める。やがて、彼らはその製品が、3Dプリント技術を駆使して自宅で作り出すことができる、最先端の医療機器であることを発見する。その製品は、人々の健康に直接的に関わるものであり、人々の生活をよりよくする可能性を秘めていた。ジョンは、その製品を世に出すために奮闘し、AIと3Dプリント技術を駆使して、製品を完成させる。彼らが開発した最初の製品は、心臓発作や狭心症を引き起こす可能性のある動脈硬化症に対処するためのものだった。この医療機器は、患者の動脈内に挿入される小型のステントだ。ジョンとAIは、患者の動脈に合わせてカスタムメイドのステントを設計し、3Dプリンターで作成することに成功した。これにより、ステントの形状と材質を最適化し、患者の治療の精度と効果を向上させることができた。一方、従来の製造業界においても、3Dプリント技術とAIの統合による生産効率の向上が進んでいた。特に、自動車や航空機などの大型産業では、部品の製造において精度と耐久性が求められるため、高度な技術力と多大な投資が必要だった。しかし、3Dプリント技術の発展により、部品の製造プロセスが大幅に簡素化され、生産効率が格段に向上した。その結果、世界中の自動車メーカーや航空機メーカーは、3Dプリント技術を取り入れた新しい生産システムを採用し、市場での競争力を強化していった。また、3Dプリント技術の普及により、従来の製造業界では不可能だった個性的な部品や製品を短時間で製造することができるようになり、新たな商品開発の可能性が広がった。こうした変革は、さらに進んでいくことが予想されていた。3Dプリント技術とAIの融合により、人々の暮らしは未曾有のスピードで変化していった。ジョンにはエマというパートナーがいた。エマは、ジョンと同じく、3Dプリンティング技術とAI技術の分野で活躍する女性で、ジョンとは大学で知り合い、プロジェクトの共同開発を通じて親密な関係を築いていた。エマは非常に頭が良く、技術的な問題に対して独自の視点でアプローチし、素早く解決策を見つけることができた。また、ジョンの理想や目標に共感し、彼をサポートするために尽力していた。やがてジョンとエマは、3Dプリント技術とAI技術の組み合わせによって、様々な製品や機器を自動的に生産できるシステムを開発した。このシステムは、大量生産に必要な人的労働を最小限に抑え、自動化による高速生産を実現するものだった。この自動化によって、人々はより多くの時間を自分たちの好きなことや家族との時間に使えるようになった。さらに、3Dプリント技術によって、個人が自分の必要な製品や部品を自宅で簡単に作成できるようになったため、消費者のニーズに合わせた製品を自由に作り出すことができるようになった。一方で、自動化によって、多くの職業が消滅し、人々の雇用機会が減少していった。しかし、この問題に対しては、教育や再就職支援の強化など、社会的な対策がとられていった。その後、ジョンとエマは、この成功をきっかけに、新しいプロジェクトのために再び協力することになる。彼らは、3Dプリンティング技術と人工知能を利用した、さらに高度な製品の開発に取り組んだ。このプロジェクトは、宇宙探査やエネルギーの効率化、環境保護など、様々な分野での利用が期待された。時がたち、人々はよりクリエイティブな仕事や趣味に時間を費やすことができるようになり、より豊かな人生を送ることができるようになっていた。また、自動化によって失業率は上昇していたものの、社会保障制度の充実により、失業者も十分な支援を受けることができていた。ジョンとエマは、新しい技術の開発に取り組むことで、世界をより良い方向に導いているとされ、彼らの功績は、世界中から称賛されていた。彼らは新しい世代の科学者や技術者たちのアイドルとなった。ジョンとエマは、自分たちが手掛けた技術で人々の生活を豊かにし、多くの人々の助けとなったことを誇りに思い、幸せな老後を過ごした。ジョンは、AIと3Dプリンターの技術の発展に貢献した功績により、数多くの賞を受賞した。エマは、自分たちの技術により病気を克服した患者たちから感謝の言葉を贈られ、多くの人々に愛された。やがて、ジョンは自然死により亡くなったが、彼の功績は後世にまで語り継がれ、AIと3Dプリンターの技術の発展に大きく貢献した偉大な先駆者として称えられた。一方、エマはジョンの死後も、人々のために医療機器の開発を続けた。そして、彼女もまた、自然死によりこの世を去ったが、彼女の人生は、人々に健康と幸福をもたらす技術の発展に尽力した人物として、永遠に記憶されることとなった。いや、チャットGPT、すごすぎるでしょう!

続きを読む

グラファイトペイントを使ってレジン素材の3Dプリントオブジェを電導メッキする凄技

レジンのオブジェをメタリックに仕上げるなら電導メッキ 以前、レジンで3Dプリントしたオブジェクトをメタリックに仕上げる裏技について紹介させていただいた。レジンで3Dプリントしたオブジェクトをメタリックに仕上げる驚異の裏技とは?https://skhonpo.com/blogs/3dprinter-practice/3dmetalicresin?_pos=2&_sid=cde79b180&_ss=r&fpc=1.1.365.603df34d3718608N.1708441832846その際、鍵となったのは電気メッキだ。詳しくは記事に譲るが、手順としては、①希望のオブジェクトを3Dプリントする、②丁寧にオブジェクトをサンディングする、③オブジェクトに導電性ラッカーを塗りつける、④オブジェクトに銅線を絡みつける、⑤金属のイオンを含んだメッキ液の中にオブジェクトを入れて電流を加える、というものだった。果たして肝心の仕上がりはこちら。 ご覧の通り、かなりの出来である。ツヤ感、光沢ともに、一見すれば本物の金属と見紛うばかりだ。 実はこの方法を紹介してくれていた3Dプリント系YouTuberであるHEN3DRIKが、先日、再びレジンで3Dプリントしたオブジェクトを金属コーティングするための最新テクを紹介していた。そこで今回はその内容を紹介してみたいと思う。 鍵となるのはグラファイトペイント さて、今回、金属コーティングの鍵となるのはグラファイトペイントだ。 グラファイトペイントとは、高純度鱗片状グラファイトと、これに最も適正のある合成樹脂ワニスを配合した高性能建築仕上げ用塗料のこと。ちなみにこちらの使用にあたっては注意も必要だ。換気が十分に可能な部屋で、かつ可能な限りPPEを着用した上で使用することが推奨されている。手順は以下の通りだ。まずレジンで3Dプリントしたオブジェクトを表面が十分に滑らかになるまでサンディングする。その後、オブジェクトにグラファイトを何層かにかけて吹きつけていく。グラファイトは速乾性が高いため、作業はスムーズだ。実際にグラファイトを噴きつけたオブジェクトがこちら。深い黒で均一に仕上がっている。 ただ動画内でも指摘されているようにグラファイトペイントは導電性が悪い。銅の導電性に比べるとその差は歴然、するとメッキには不向きだとするのが自然な考えだ。しかし、HEN3DRIKはこの問題に対する解決策を編み出す。それは「グラファイト層を研磨すること」だ。実際に研磨を行うと、電気に対する抵抗値はかなりのレベルで減少していることがわかる。ただもちろんオブジェクトによっては研磨がかけづらい形状のものもある。その場合の対処策としてHEN3DRIKはクルミの粒を使った研磨を推奨している。これならば細かいところにも入っていくし、回転式タンブラーを使えば自動で研磨を行なってくれる。妙案だ。 グラファイト塗装したオブジェを金属メッキする さて、グラファイトペイントの導電性を下げることに成功したら、ここからは電気メッキだ。必要なものは、明るい酸性の銅電解液。とりわけHEN3DRIKは市販の光沢剤入りのものを使うことを推奨している。ちなみにニッケル浴を使用した場合、密着性が悪く、すぐに割れてしまう傾向があるらしい。その他、電気メッキを行う上では安全眼鏡、調整可能な電源、ガルバニックディグリーザー、ワニ口クリップ、手袋、銅アノードなどの保護具も必要だ。設置は簡単、浴槽の左右に銅の陽極を取り付ける。そして、両方の陽極を電源のプラス極に接続し、オブジェクトを中央に配置する。あとは電流を4時間ほど流すのみだ。 その結果がこちら。なお今回のオブジェは映画「ロード・オブ・ザ・リング」の指輪だ。 なるほど、これは驚くべき輝き。なんでもグラファイトのコーティングは、不純物が少ないのが特徴だという。ちなみにゴールドメッキはこちら。 一見してまさか素材がレジンだとは思わせないこの光沢は魅力的だ。確かに工程は難易度が高めだが、そうであればこそ挑戦しがいがあるというものだろう。我こそはという方、是非とも挑戦してみてほしい。 ...

続きを読む

将来最も有望な3Dプリント方式はDLP方式?|その特徴とおすすめ機種

将来的に最も期待されているDLP方式とは? 一般向けに展開されている3Dプリンターにおいて、液体レジンを紫外線を照射することでオブジェクトの形状に硬化する光造形方式は、先行して人気を博していた熱溶解積層方式と並んで、すでに大主流となっている。この光造形方式、実は主に四つのタイプに分けられている。SLA方式、DLP方式、LCD方式、インクジェット方式の四つだ。中でも現在、将来的に最も期待されている方式といえば、DLP方式だろう。そもそもDLP方式(正式名称:デジタルライトプロセッシング)とはどのような方式だろうか。その特徴は、紫外線をSLAのように点状にではなく面状に当てるというところにある。そのため、DLPはSLAと比較して造形スピードが速い。一方で造形範囲が広くなればなるほど解像度が粗くなったり、歪みが出たりしやすいとも言われてきたが、これは技術進歩により改善されてきており、現在はDLPこそが解像度、精度において最も高いという分析もなされている。また、速度に関しては従来、インクジェット方式には敵わないとされてきたものの、これもいずれは追い越していくだろうと言われている。そこで今回はそんなDLP方式の3Dプリンターから、価格帯が手頃で機能が優秀なおすすめ機種を2種、紹介したい。1.Elegoo 光造形式DLP 3Dプリンター 『Mars4 DLP』まずはおなじみのElegoo社が展開しているDLP機「Mars4」だ。 Elegooといえば、その機能性に対して驚くべき価格帯の3Dプリンターを製造している業界トップメーカーの一つ。そのElegooのDLP機であるMars4もまた例外ではなく、非常に高い機能性を誇りながら、一方で値段はそれとは見合わない手頃な価格に抑えられている。同機はTI(テキサス・インスツルメンツ)社のデジタル光処理技術(DLP)を採用しており、高透過率ガラスに直接、集中的にビームを投射することで、光の散乱値を低減。そのためレジンVATの底のエネルギー光量は95%以上に達している。一方、アンチエイリアス効果は、フルグレア・アンチエイリアシング・アルゴリズムによって大幅に改善されており、出力物の表面は極めて滑らか。印刷も正確かつ精緻で、コスパでいえばダントツの機能性を持つDLP機と言って差し支えないだろう。実際、評価も非常に高い。是非ともSNSなどで使用レビューにあたってみてほしい。 Elegoo 光造形式DLP 3Dプリンター 『Mars4 DLP』■XY解像度:50μm■Z解像度: 10μm■ビルドサイズ: 132.8mm(L)×74.7mm(W)×150mm(H)なお、弊社はELEGOO社の日本総代理店であり、弊社でElegooの商品をご購入いただければ、メールサポート、初期不良時の無償交換、1年以内の故障時の無償修理など、さまざまなサポートを受けることができる。2.Anycubic 光造形式DLP 3Dプリンター 『Photon Ultra』Anycubic社の大人気シリーズ「Photon」のDLP機がこちら「Photon Ultra」。 ちなみに通常のPhotonはLCD方式なのだが、LCD方式はDLP方式と基本的な原理は同じである。では何が違うのかというと、一般的なLCD方式が、3Dプリンター内部のLEDから発せられるUVライトを液晶ディスプレイに当てて、造形する場所・しない場所をオンオフの切り替えを行うという方式であるのに対し、DLPの場合はデジタルミラーデバイスの微小な画素部分(ミラー)がいくつもあり、この1つ1つがレジンを硬化させるかさせないかを制御する為、非常に細かいUVライトを照射できるという点にある。つまり、このPhoton Ultraは一般的なPhotonよりも造形精度において優れているということだ。たとえば以下の比較表などを見れば、そのディティールの差は歴然。...

続きを読む

世界初の3Dプリント超合金ギアボックスがハイパーカーに革新をもたらす|CzingerVehiclesの挑戦

自動車の心臓部も3Dプリントされる時代に すでに自動車製造において3Dプリンターは欠かせない技術となっている。世界の大手自動車メーカーのほとんど全てが3Dプリント技術を導入しており、特に外装に関わる部品などは3Dプリント技術を導入することによって様々な合理化が進められた。一方で自動車の動力を司るエンジン周辺の製造に関しては、3Dプリント技術の使用は限られている。それゆえ、3Dプリンターで自動車の全てを一括で3Dプリントするという夢は、いまのところ果たされていない。しかし着実に技術は進んでいっている。たとえば、ハイパー電気自動車メーカーであるCzinger Vehicles(以下、ジンガー)は、最近、世界初となる3Dプリント自動車用ギアボックスケースを設計したことを発表した。 Czinger Vehiclesが開発したハイパーカー「21C」 ジンガーが開発した超合金3Dプリントギアボックス ギアボックスとは自動車の変速機のケースのことだ。変速機やステアリング系などのギヤ機構そのものを指すこともあり、エンジン部分と合わせていわば車の心臓部にあたる重要な部位だ・今回、ジンガーが英国の自動車エンジニアリング会社Xtracとの提携のもと、トポロジー最適化ソフトウェアを使用して設計したのは、独自のアルミニウム合金で印刷されたギアボックスケースだった。 Czinger Vehiclesが開発した世界初の3Dプリントギアボックス このトポロジー最適化ソフトとは、近年、アディティブマニュファクチャリング (AM) においてしばしば使用されるソフトである。特にAIを用いたジェネレーティブデザインとの組み合わせが増えており、設計段階における構造効率を最大化するために主に使用されている。どうやら、今回はジンガーの親会社であるDivergent Technologiesが独自に開発したソフトウェアが用いられたようだ。ジンガーの創設者によれば、今回開発した3Dプリントギアボックスは「真に最高のパフォーマンスを発揮する業界初の信じられないほど優秀なギアボックス」とのこと。またジンガーを代表するハイパーカーである21Cに搭載することで、その性能がさらにアップするであろうことも示唆している。 Czinger Vehicles「21C」 ハイパーカーのロマンは尽きることがない。その次なる進化の鍵を担っているのは、間違いなく3Dプリンターだ。

続きを読む

3Dプリントシューズはもはや靴のスタンダードに|在庫がいらず環境にも優しい製造の現場

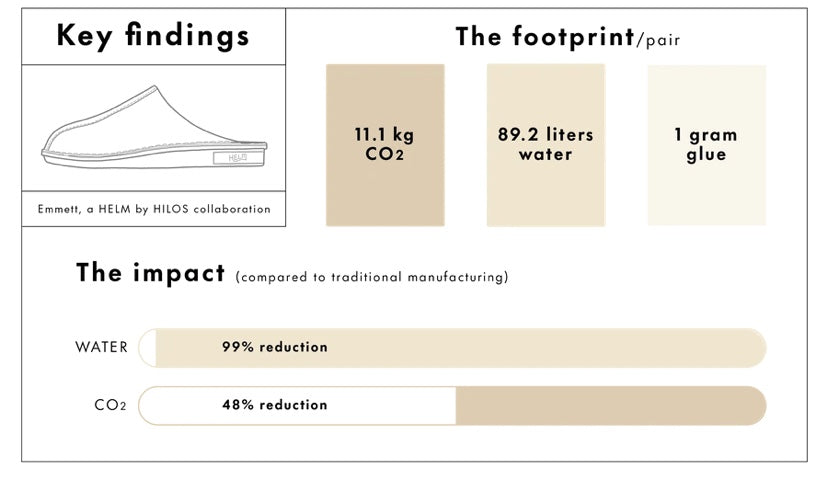

3Dプリントシューズ業界で注目を集めている企業「Hilos」 3Dプリントシューズ業界が堅調だ。これまで本欄でも様々な3Dプリントシューズを紹介してきた。たとえば、ドイツのステファン・ヘンリッツがデザインしたUMAのような3Dプリントスニーカー、たとえばバルセロナのFootwearologyが作成した世界初のAIが生成した3Dプリントスニーカー、あるいはイギリスのModernSynthesisがつくったバクテリア素材の3Dプリントスニーカーなどもあった。いずれもデザイン性、機能性に優れた、3Dプリンターがあってこそ製造されたシューズたちだ。 ステファン・ヘンリッツがデザインしたUMAのような3Dプリントスニーカー 世界初のAIが生成した3Dプリントスニーカー ModernSynthesisがつくったバクテリア素材の3Dプリントスニーカー そんな中、最近注目を集めているのが、アメリカはオレゴン州ポートランドの3DプリントのフットウェアスタートアップであるHilosだ。同社はマルチジェットフュージョン (MJF) 技術を使用して、持続可能性の高い3Dプリントシューズを製造することで注目されている。このHilosに注目している人物の中にはかつてあの世界的スポーツブランド「Nike」の最高執行責任者であったエリック・スプランクのような人物も名を連ねており、先日の投資ラウンドでもHilosはスプランク氏を含む投資家らから300万ドルを獲得して話題となった。Hilosのシューズの強みは先述したように環境に優しく持続可能であるということ。その鍵はMJF製法による3Dプリントソールにある。同社のつくるシューズのソールはその80%がリサイクルされた素材に由来する熱可塑性ポリウレタンでつくられている。この熱可塑性ポリウレタンは、仮にシューズを履きつぶして捨てる必要が生まれたとしても100%リサイクルすることができる。この親環境的な要素によってHilosは大きな注目を集めているのだ。 Hilos社のスリッポンシューズ 3Dプリントでシューズをつくるメリットとは そもそも3Dプリントによるシューズ製造は従来のシューズ製造方法と比較しても多くのメリットがある。まず第一にオンデマンド製造が可能なため、製品の在庫を抱える必要がないということだろう。売れ残りが生じないというのはそれだけ材料の無駄遣いを減らせる。実際、調査によると従来のスリッポンシューズと比較した場合、Hilosが製造したスリッポンシューズは水の無駄遣いを99%削減し、さらにCO2の排出量を48%削減することに成功しているという。これは部品の削減の影響も大きいらしい。なんでも同社は3Dプリンター導入以前と以後で同じタイプのスリッポンを製造する上で必要な部品の数が62個から5個にまで減らすことができたという。 HilosのCEOであるElias Stahlはこうした一連の商品製造を通じて過剰生産からの脱却を訴えている。しかし、その実現のためには消費者がある商品の購入をスピーディーに行えるかどうかもまた重要だ。人は便利さに抗うことが苦手な生き物である。いかに環境に優しい商品があると知っていても、今すぐ簡単に安価で手に入る環境に優しくない商品を選んでしまうのが生活者の本音というものだろう。だからこそ、Hilosはスピードを重視する。ある商品が店頭からなくなっても、製造から物流を含めて72時間以内に店頭に送り届けるためのシステムを同社は開発したという。そうであれば、もはや事前の商品製造は不要だろう。市場レポートによれば、あと2年ほどで3Dプリントシューズの市場は42億ドル規模にまで拡張すると言われている。たとえばアディダスは100万個を超えるソールを3Dプリントしている。すでに気づいていないだけで自分が常用しているシューズの一部は3Dプリントされたものかもしれない。技術はこうして浸透していく。カラーテレビという言葉が死語となっていったように、3Dプリントシューズという言い方そのものが、そろそろ終わりを迎えようとしているのかもしれない。

続きを読む

3Dプリンティングジュエリー業界の市場規模が1500億円規模に|3DSystemsの最新機種が市場成長を加速する

3Dプリンティング・ジュエリー市場調査の2023年版 ここ10数年、3Dプリント技術がジュエリー業界に与えてきた影響は大きい。SmarTech Analysisの最新のレポート「3Dプリンティング・ジュエリー市場2023:市場調査と予測」によれば、3Dプリンティング・ジュエリーの市場規模は2031年までにおよそ9億8,900万ドルに達すると予想されている。市場規模の拡大の推進力として見込まれいるのは、金属とポリマーの両方を使用して金型とパターンを共に3Dプリントする最新のソリューションだ。これはロストワックス・キャスティング用の高品質で複雑、かつ正確なワックスジュエリーパターンを製造するために用いられ、特にジュエリー業界の要件を満たすように設計されている。中でも注目すべき最新の3Dプリンターに3DSystems「ProJet MJP 2500W Plus」がある。本機は、高解像度かつ滑らかで繊細なワックス・キャスティングパターンを数時間というこれまでにない速度で印刷することができる。そのため、ジュエリー製造の生産性を大幅に向上させることが期待されている。さらに、貴金属廃棄物の量を減らすためにパターンの仕上げにかかる工程は最小限に抑えられており、複雑な形状でも迅速かつ費用対効果の高いジュエリー生産を実現するのに役立つと言われている。 ジュエリー業界の環境課題 そもそもジュエリーは贅沢品であり、環境改善が叫ばれる昨今においては、どうしてもその風当たりは強い。ただ、人はパンのみで生きるにあらず。生活をバラで飾りたいと思ってしまうことそれ自体は誰にも責めることはできない。ただ、その際に発生する無駄はできるだけ減らしたい。その上で3Dプリント技術が大いに役立つというわけだ。実際、すでに3DプリントジュエリーとしてはJenny WuやGanit Goldsteinなどをはじめとするデザイナーたちによって多くデザインされてきている。あるいは、3DSystems、HP、B9Creations、Formlabsなど、多くのAM(アディティブマニュファクチャリング)関連企業もこの分野に参入している。 Jenny Wuの作品 Ganit Goldsteinの作品 ただ、これまではジュエリーを手作業で研磨する必要があったためにリソースに大きな負荷がかかり、収益性という観点で問題を抱えていた。そこに登場したのがProJet MJP 2500W Plusなのだ。同機はワックス材料の消費を増やすことなく、3Dプリントされた鋳造パターンの垂直解像度を最大で2倍改善すると言われるZHDプリントモードを備えている。このモードでは、高品質の表面仕上げが施された状態で作品が出力される。つまり、素材の損失が少なくなり、かつ最終的なオブジェクトを研磨する必要が少なくなる。さらに、本機は100%VisiJetワックス材料でプリントされ、シャープなディテールとエッジを備えたCADデータに忠実な形状でジュエリーを印刷できる。つまり、より複雑なデザインの出力にも対応しているというのだから、これは革新的だ。おそらく、ジュエリー業界は今後、3Dプリント技術の導入をこれ以上に求められることになる。そして、それはジュエリーそのものを大きくアップデートする効果を生み出していくはずだ。

続きを読む

FDM3Dプリンターをレジン出力用に改造するという奇想天外すぎる実験

人類の進歩は果敢な挑戦によってこそもたらされる 世の中には「なぜそんなことをするんだ」と思うようなことに挑戦する人たちがいる。一般的にそうした人たちは社会から笑い者にされたり除け者にされたりすることが多い。実際、彼らの挑戦は多く失敗に終わるし、成功したところでそれが何の役に立つのか分からなかったりする。ただ、人類の進歩はそうした果敢な挑戦者たちのトライ&エラーなしには果たせなかった。それこそ今それが何の役に立つか分からないような挑戦だとしても、そのプロセスにおいて生じた発見が、あるいは大きなイノベーションをもたらすことだってあるかもしれないのだ(もちろんないかもしれない)。今回は3Dプリンター界におけるそうした挑戦者を紹介したい。YouTubeチャンネル〈Proper Printing〉の主催者が現在挑戦しているのは、FDM3Dプリンターを使ってレジンを素材に3Dプリンティングを行うという、正直言うとなんでそんなことをわざわざするのか分からない、改造実験だ。 以下では彼の果敢な挑戦を駆け足で追ってみたい。 レジンをペースト化してノズルにレーザーを搭載 まず、この実験を行う上で最初に必要なこと。それはFDM3Dプリンターでレジンを使用するために粘性液体であるレジンを素早くUV硬化することだった。そのために彼が行ったのは、いくつかの化学物質とフィラーを使用してペースト状のレジンを作り上げること、そして、プリンターの印刷領域に焦点を合わせた2つのレーザーヘッドを搭載することだ。 何度かの失敗を経て、ようやく上記のセットアップが完了。作動させてみると、おお、きちんと造形を開始したではないか。 ぺーストの配合を調整しながら試行錯誤した結果、プリントされたのがこちらだ。 微妙ではある、が、ひとまずはモデルが出力されている。一応は成功と言っていいんではないだろうか。ただ、問題もあった。レーザーがノズル内の材料を硬化せずひどい目詰まりを起こしたのだ。ただ、いずれにせよ、これをあえて行うことによる積極的な意味は見当たらない。しかし、きっと彼にはそれを行うことが必要だったのだ。そして、やりきった。まずはそのトライを賞賛したい。 ノズル、光源、レジンを大幅に改良してみるも… 実を言うと、この実験には続編がある。彼は前回の実験結果を踏まえて、このFDMレジン3Dプリンターを大きく改良することにしたのだ。今回アップデートしたのは、ノズルと光源、そしてレジンペーストの配合だ。ノズルと光源に関してはレーザービームをスポットからリングに変換する円錐レンズが要となるが、前回は不安定だったノズルが今回の追加カスタムによって大幅に改良されていた。 ...

続きを読む

3Dプリント技術を用いた様々な犯罪事例|先端技術を“正しく”使うために

あの「犯罪行為」に3Dプリント技術が用いられている いまや3Dプリント技術は様々な業界においてなくてはならない技術となっている。製造業は言わずもがな、食品、医療、衣服、ホビー、果ては宇宙工学に至るまで、3Dプリント技術の活躍の範囲は果てしなく広い。ただ、一方で汎用性の高い役立つ技術というものは必ずしも「良い目的」のためばかりに用いられるわけではない。実際、「犯罪行為」のために3Dプリント技術を用いる人たちもいる。もちろん、そうした行為は許されるべきではない。技術の悪用については正しく取り締まられていく必要がある。その上でも、現在、3Dプリント技術が一体どのような形で悪用されているのかを知っておくことは重要なことだろう。そこで今回は世界で現在問題となっている、また今後問題になっていくかもしれない3Dプリント技術の違法な使用例についてを紹介したい。 違法薬物を隠すための容器を3Dプリントで製造 まず一つ目は違法薬物の輸送だ。製造された違法薬物は、その後、様々な場所へと輸送されていく。当局による厳しい取り締まりの目をかい潜るために、犯罪組織はこれまでも様々な技術を用いてきた。3Dプリント技術もまた、違法薬物を隠すために幾度も使用されてきている。たとえばある例においては、薬物輸送者は任天堂のカートリッジに偽装したオブジェクトを3Dプリントし、その内部に違法薬物を隠していた。また、現在、違法薬物取引の主要な舞台の一つとなっているダークウェブのサプライヤーたちも、様々な容器を3Dプリントして、その内部に違法薬物を隠し、郵便などで購入者の元に配送していると言われている。3Dプリンターはどのような形状のオブジェクトでも迅速に製造できる。それゆえ視覚的検査などを通過しやすい容器の製造に利用されてしまっているというわけだ。あるいは、ドローンや半潜水艇などが違法薬物の運搬に使用されるケースもあるが、それらの移動機の改造や製造においても3Dプリンターが用いられている場合もある。さらに違法薬物を製造するためのツール製造に3Dプリンターが用いられていたという事例もある。 カードスキミング詐欺にも3Dプリンターが 3Dプリント技術が詐欺行為に用いられるケースもある。特に問題となっているのはカードスキミングだ。カードスキミングとは、キャッシュカードなどの情報を不正に抜き取る行為であり、それによって他人の銀行口座から金銭を略奪することをいう。このスキミングに使用されるのがスキマーと呼ばれるデバイスであり、過去10年以上にわたり、詐欺師たちは3Dプリンターをスキマーの製造に用いてきたと言われている。海外ではATMキャッシュマシンのカードリーダー部分にスキマーが設置されていたという事例も多い。スキマーを隠すために詐欺師たちは3Dプリントされた部品がカードリーダーに取り付けられている場合もあるという。海外旅行に行かれる際はくれぐれも気をつけていただきたい。また鍵の複製に3Dプリンターが用いられるケースも相次いでいる。3Dプリンターのユーザーならば分かるように、現在の技術においては鍵の写真さえあればそのCADデータを製造することができてしまうのだ。 今後こんなことに悪用される可能性がある 現時点ではまだ問題にはなっていないが、今後そうした悪用がされかねないケースも見ていこう。一つは指紋のコピーだ。現在の技術であれば他人の指紋の入ったプラスチック板を3Dプリントすることも可能である。つまり、セキュリティが指紋認証だからと言って安心することはできない。指紋は様々なところに付着しており、それらを採取することも難しくはない。防犯を考えると、セキュリティは二重三重にかけておく必要がありそうだ。また、これは以前にも紹介したが、すでに3Dプリントで出力した他人の顔貌を模したマスクを使ってAIの顔面認証を騙せることが判明している。こうした技術は他人のスマートフォンやPCなどのロックを解除する際に用いられる危険がある。あるいは他人になりすまして、目撃情報などを操作するというような目的に3Dプリントマスクが使われるケースも考えられる。なお、現在の技術であれば、瞳の虹彩もコピーすることが可能らしい。そうなってくるとフィジカルな認証システムはほぼ突破可能ということになる。結局、一周回って自分の脳内にだけ保存されているパスワードや合言葉などによる認証の方が安全性が高いということだろうか。ただ、こちらに関しては自分自身も忘れてしまうというリスクが常についてまわる。難しいところだ。 悪用の事例を知識として持っておくこと いかがだっただろうか。もちろん、ここで紹介したような3Dプリント技術の悪用は許されるものではない。だが今後、3Dプリントの犯罪的使用が拡大していくことはおそらく間違いない。技術が普及するというのはそういうことだ。そうした状況に対してあらかじめできることとしては、まず技術の倫理的使用をしつこく啓蒙していくこと、そして悪用事例を知識として持っておくことで被害者となることを回避することだろう。いかなる技術にもそれ自体に善悪はない。いずれも使う人、使われる目的次第で、その価値は反転する。是非とも皆さんには3Dプリント技術を正しく、そして楽しく、用いてもらいたい。

続きを読む

CrealityのCRシリーズから大型3Dプリンターが登場|期待の新作CR-M4の真価はいかに?

Crealityから待望の大型ハイスペック3Dプリンターが登場 FDM方式やFFF方式の3Dプリンターメーカーとして知られるCrealityのCRシリーズから新作3DプリンターCR-M4が登場した。 今回の目玉は何と言っても450x450x470mmという巨大なビルドボリュームだろう。一回の出力でビッグサイズのモデルを高精度で作成したいという方にとっては、今回のCR-M4がその期待に応えてくれるかもしれない。実際、前評価は非常に高い。「後処理をほとんど行わずに大きなモデルを作成するための真の主力製品」といった声もあり、使い勝手の良さについても評判は極めて上々だ。 おそらく多くのユーザーにとっての心配点はサイズアップしたことによりモデルの品質に劣化が生じていないか、という点だろう。一般的に大型モデルを出力する場合、小型モデルの出力と比較してガタつきによる印刷不良が発生する可能性が高い。CR-M4はこの問題をデュアルZ軸と2つのサポートロッドによる堅牢な三角形のフレーム、そしてデュアルY軸リニアレールによって解決しているという。 公式データによると、ガントリーのたるみとZウォブリングを抑制するデュアルZ軸はそれぞれ独立したモーターによって駆動させることでクリーンな動きを実現。さらに高品質の軸受鋼からCNC加工されたデュアルY軸リニアレールは、高精度であるのみならず摩耗、バックラッシュ、重い負荷への耐性を兼ね備えており、印刷品質を保証している、とのこと。発売前のCreality Labのテストによると、ステッピングモーターを720時間 (30日間) ノンストップで稼働させても安定した印刷ができることが示されたという。少なくとも品質の安定性については心配がなさそうだ。さらに今作の美点として、USBドライブ、USB-Cケーブル、RJ45 ケーブル、およびWiFi経由で印刷できるという点がある。LAN接続により、ユーザーはLAN上の任意のPCからCreality Printを介して印刷することもできる。またインターネットへのアクセスを通じて、ユーザーはCreality CloudアプリまたはWeb上 からリモートで3Dプリントの全体をモニターすることもできる。あるいは複数のCR-M4プリンターがインターネットに接続されている場合、大量生産用の3Dプリントファームを簡単に開始することも可能だという。 また、操作性もユーザーフレンドリーだと評されている。 CR-M4の4.3インチカラースクリーンは、モデルのプレビューと温度PIDチューニングをサポートする、シンプルで応答性の高いタッチコントロールを備えており、アクティビティがないと5分後にタイムアウトする仕様になっている。騒音性も低く、静音メインボードにより、CR-M4からのノイズは1メートルの距離内で50デシベルに制御されている。これは室内で話す音とほぼ同等だ。とはいえ、CR-M4は世界的にもようやく販売が開始されたところ。ここから実際に使用したユーザーたちから様々にレビューがあがってくるに違いない。取り扱いの有無を含めて、続報をお待ちいただきたい。

続きを読む

次世代電池も3Dプリントの対象に|シリコンバレーの新興企業Sakuuがバッテリー生産を変革する

リチウムイオン、リチウム金属、固体電池などの次世代電池を3Dプリント 今日、電池もまた3Dプリントの対象となっている。たとえば、2022年12月にシリコンバレーの新興企業であり、次世代バッテリーの積層造形 (AM) を専門とするSakuuは、同社のKavian AMプラットフォームをバッテリー生産に使用できるようになったことを発表。同社が描いている展望は、独自のSwiftPrint技術を使用して、リチウムイオン、リチウム金属、固体電池などの次世代電池をEV市場やその他のさまざまな産業向けに3Dプリントすることだ。 この展望が可能にすることは、リチウムイオン電池材料のリサイクルの合理化である。またバッテリーの形状のカスタマイズも従来より容易になるだろう。Sakuuは、その「乾式」の性質がSwiftPrintプロセスの重要なセールスポイントの1つであると考えている。この機能により、バッテリー製造方法の信頼性、費用対効果が向上し、「湿式」のAM電池出力よりも高速になる。プレスリリースによれば、SakuuはまたSwiftPrint技術を他のメーカーにもライセンス供与する計画があるようだ。これは、バッテリーIPのライセンサーとライセンシー自身だけでなく、バッテリーサプライチェーンのあらゆるメーカーにとっても有利に働く。やがては、世界経済全体での次世代バッテリー生産の加速につながっていく可能性が高い。さらにバッテリー製造を自社工場で行うことが可能になれば不要な輸送機会も削減される。これはサプライチェーンによる環境負荷の見直しにもなる。電池はあらゆる機械製品に欠かせない動力源。3Dプリント技術が時代に及ぼす影響はとどまることを知らない。

続きを読む

ケニアで1週間に1軒のペースで3Dプリント住宅を建設中|加熱する技術競争とその展望

アフリカで深刻化する住宅不足 兼ねてより叫ばれてきたアフリカにおける住宅不足。一方でアフリカではいまだ人口が増加傾向にあり、ある推定ではいずれ30億人分の住宅が不足することになるとも言われている。そうした状況を改善するための様々な対策の一つに、スイスのセメント会社のホルシムによる3Dプリント集合住宅の建設予定があった。これは以前に本欄でも取り上げている。2021年末の段階で、ホルシムはケニアにおいておよそ52棟からなる集合住宅の建設計画を立てていた。 2021年にホルシムがケニアに建設した3Dプリント住宅 実は、昨年末よりこの計画は実行に移されている。3Dプリントを手がけたのはホルシムのジョイントベンチャーである14Trees。使用しているのはデンマークの建設企業COBODの建設用3Dプリンターだ。14TreesとCOBODは以前にもマラウイにおいて世界初のコンクリート3Dプリント学校を建設している。また、世界最大の3Dプリント住宅コミュニティのモデルなども発表してきた。このチームが現在、1週間に1軒のペースでケニアに3Dプリント住宅を建設しているのだ。 この速度は注目に値する。実は昨年末より、アメリカはテキサス州で、これまで最大規模の3Dプリント住宅コミュニティの建設が進められてきた。手がけているのはオースティンを本拠とするICON。予定では100戸の住宅を建設する予定であり、現状3ヶ月で9戸の住宅を出力し終えているのだが、一方で14Treesは10週間で10戸を出力している。これが世界最速と言えるかどうかはまだ分からないが、いずれにせよ重要なことは、現在、3Dプリント住宅建設業界における技術競争が加熱しているということだ。この競争の加熱は、遅かれ早かれ、プリンターあたりのコストの低下につながるだろうと言われている。現状、プリント機器のコストが3Dコンクリートプリンティング市場の成長障壁になっているということを踏まえれば、このコスト低下は3Dプリント住宅のさらなる普及を後押しすることになるだろう。住宅が不足しているのはアフリカだけではない。米国でも住宅不足は深刻化している。特に問題なのは低所得者向けの住宅が足りていないということだ。3Dプリント住宅は従来建設の住宅と比較してかなり安価で提供されている。3Dプリント住宅建設の拡充は時代の急務と言って差し支えないだろう。また今後は気候変動により世界規模で災害が増加していく可能性もあり、災害対策を兼ね備えた設計も求められている。その点、日本には多災害国家として積み重ねてきた耐震設計をはじめとしたノウハウがある。是非ともそうした技術を3Dプリント建築にも落とし込み、世界をリードしていってほしいところだ。

続きを読む