【3Dプリンター】業界ニュース

- 【SK本舗】NEWS・お得情報

- 【3Dプリンター】業界ニュース

- 【3Dプリンター】お役立ちコラム

- 【3Dデータ】3D DATA JAPAN新着データ

- 【ハンドクラフト】お役立ちコラム

- 3D活用事例・インタビュー

- みんなの作品集

限定予約販売中のElegoo Mars 3を大手メディアが徹底レビュー! その評価のほどは?

大注目の「Elegoo Mars 3」、その真価はいかに? 現在、SK本舗で限定予約販売中のElegoo Marsの新バージョン「Elegoo Mars 3」。 果たして「3」へと進化したことで、どのようなアップデートを遂げたのだろうか。 折しも、3Dプリンターの世界的メディア「ALL 3DP」が「Elegoo Mars 3」のレビュー記事を出していた。果たして、その評価のほどはどうだろうか。まず今回のアップデートについて基本的なところをおさえておこう。「3」では、より広くなった設置スペース、35ミクロンの印刷解像度を可能にする4K LCDスクリーンが搭載されたことで、今まで以上の印刷量で高レベルの出力が可能になったとされている。さらに今回の「3」では初回に限りスライサーソフト「Chitu Box Pro」のサブスクリプションが1年分付属していて、FEPフィルムが3枚も初期装備でついてくるという。それにも関わらず価格は今回も安定の50000円内だ。基本内容だけでも、すでに「買い」感しか感じないのだが、ここからは「ALL3DP」の記事を覗きながら、実際の使用感についてを見ていきたいと思う。 サイズアップしたビルドボリュームと高精細の4Kモニター さて、まずは長所として、サイズアップが挙げられている。143×90×165mmのビルドボリュームは小型のレジン3Dプリンターとしてはかなり大きい。これに4K画面を取り入れたことで、超高解像度印刷が可能になったとしている。ただ、ここで一点、辛口な批評も。解像度は確かに向上しているが、以前の2K解像度のものと比べた時に、その向上の幅は「とても大きい」というわけではないということ。「3」の出力物の方がエッジが確かにはっきりしていることがわかるが、全体のディティールとしては大幅な変化があるとは言えないとしている。さすが大手メディア、忌憚のない言葉が並んでいるが、一方でこの「3」は単なる高解像度以上のものをユーザーに提供しているとも。まず、これまでのMARSの美点は全てそのまま残っているという点。そして、それ自体が20000円程の価値があるChiTuBox Proの1年分のサブスクリプションが付属しているというのは、もはやありえないことだ、と驚愕している。 ...

続きを読む

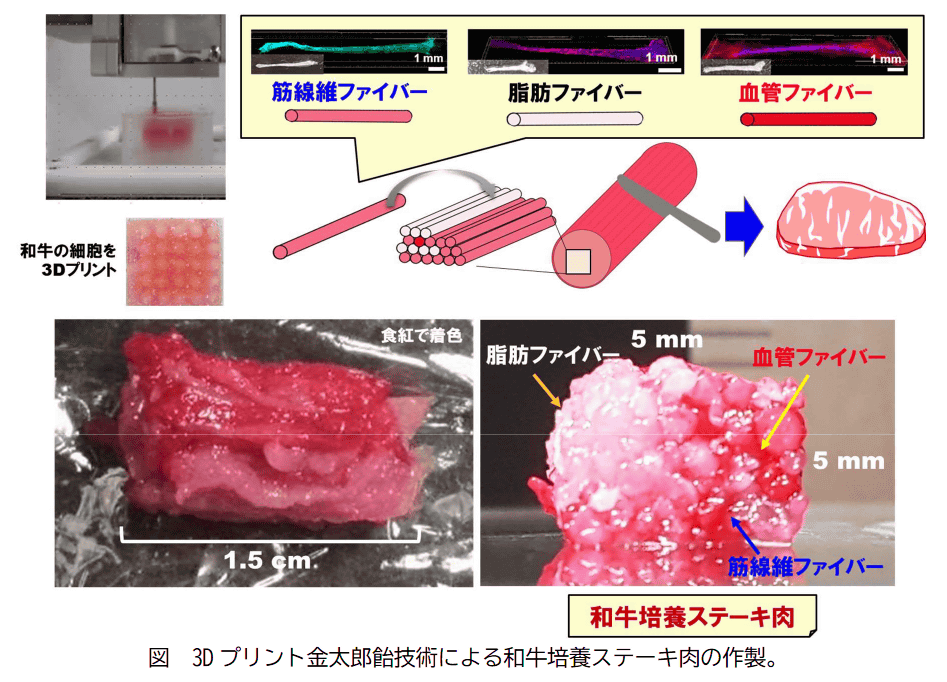

牛肉は「育てるもの」から「モデリングするもの」に!? 「サシ」まで調整可能な日本発の先端3Dプリントミート

大阪大学が開発した3Dプリント金太郎飴技術とは? これまでもバイオ3Dプリント技術を用いたオルトミートについては数多く紹介してきた。イスラエルのベンチャーであるRedefine MeatやスペインのNOVA MEATを始め、現在、世界各国で開発がおこなわれているこの技術に関し、日本もまた独自の展開を見せつつある。和牛のアイデンティティといえば、やはり「サシ」だろう。アメリカ牛やオージービーフの弾力に富んだ「ザ・お肉」な感じももちろん魅力的だが、口の中に入れた瞬間にジュワっと肉汁が蕩けだし、噛むことが不要なほどに柔らかな和牛肉のあの甘美な味わいは、やはり他とは変え難いものがある。今回、そんなサシのたっぷり入った霜降り和牛を3Dプリントすることに成功したのは大阪大学だ。使用された技術は「3Dプリント金太郎飴技術」。培養した牛肉の筋繊維、脂肪、血管を繊維組織ファイバーとして細長く作り、和牛肉の組織構造をベースにそれらを束ねて3Dプリントする、というものだ。何より嬉しいのは「サシ」の量を調整できることだろう。霜降り具合には好みもある。A5ランクのブランド牛だとちょっと脂が強くて、という方もいることだろう。そんな方にもちょうどいい霜降り具合にカスタマイズができるのだ。 チームが使用したのは和牛の幹細胞、それによって和牛が持つ複雑な食感を模倣しているとのこと。繊維構造はかなり複雑で42の筋肉、28の脂肪組織、2つの血管から構成されるらしい。写真で見ると、確かにかなりの霜降りっぷり。これは是非とも味わってみたいものだ。 「おふくろの味」から「おふくろの肉」へ ところで、世界中でオルトミートの開発が急がれていることには理由がある。他でもない気候変動だ。数年前までは「大袈裟なんじゃないの?」みたいに思われていた方も多かっただろう気候変動は、現在、誰もが肌で感じるレベルにまで進んでいる。その上で、問題視されているのが牛肉産業に由来する温室効果ガスだ。FAOによれば、世界の温室効果ガスの排出量の中で畜産業が占める割合は14%以上、中でも牛は特に多く排出し産業内の65%を占めている。牛肉は食べたいが、気候変動もシャレにならない。だからこそオルトミートの出番なのだ。もしそれぞれの培養が自動でできるようになれば、いつでもどこでも人工霜降りステーキを楽しめる。それはそれで新たな健康問題も生まれそうだが、それはそれとして。ところで、それらが普及した際に現在のブランド牛たちの位置付けはどうなるだろう? あるいは絶妙な塩梅のオリジナル「霜降りデータ」が次代のブランド牛として売買されるようになるのだろうか? さらには、もはや「おふくろの味」じゃなく「おふくろの肉」みたいに、家庭それぞれに異なる3Dプリントミートが出力されるような日も来るのかもしれない。いずれにせよ、人類と肉食の関係は今大きく変わろうとしている。

続きを読む

3Dプリンターがパラスポーツを躍進させる!「TOKYO 2020」で加速する人間と技術の融合

進化を続けるパラスポーツ 東京パラリンピック2020がいよいよ始まった。今回はコロナ禍での開催、それも感染が拡大する中での開催ということもあり、その開催の是非については様々な意見、主張が飛び交っている。それらの主張全てに相応の説得力があり、簡単に判断することは難しい。ただ一つ言えることは、開催された限りはできるだけ安全に、そしてこの大会に思いを馳せてきた全ての参加者にとって、今大会が望ましい形で運営されていってほしい、ということだろう。しかし、それにしてもパラリンピックの位置付けはここ十数年で大きく変わったように思う。かつてはまだパラリンピックはオリンピックの付随物という印象があった。オリンピックを楽しんだ後はパラリンピックも楽しもう。あくまでも、メインディッシュはオリンピックでパラリンピックはデザート。そういう風潮があったように記憶している。それがどうだろう。いまやパラリンピックは「パラリンピックもすごいんだ」ではなく「パラリンピックがすごいんだ」と言われるまでになっている。今回のそれぞれの開会式の盛り上がり、パフォーマンスを見ても、正直、筆者などはパラリンピックの開会式の方がより面白いと感じた。競技そのものにおいても、「障害を持っている方もスポーツを頑張っている」というような庇護的な上から目線でまなざそうものなら現実とのギャップに圧倒されるに違いない。競技のレベルは非常に高い。そして、とにもかくにも大迫力なのだ。 パラスポーツが進化を続けてきた背景には、まず第一に競技者たちの不断の鍛錬がある。しかし、それだけではない。その裏にはパラスポーツを支える技術の進歩があった。たとえば陸上競技用の車椅子。こちらは後輪がハの字に変化し、それにより走行中の安定性が高まったことで、競技のスピード感を向上させることになった。素材もアルミからカーボンファイバーへ。トップスピードもかつてとは段違いだ。 あるいは義足もまた進化している。まず車椅子同様に素材がカーボンファイバーになったことで脚、足首の自然な動きが再現されるようになった。さらに弾力が増したことも大きい。日々、向上するバネの力を推進力に、記録もまたグングンと伸びる一方だ。 実際、すでにオリンピック記録をパラアスリートが上回ることもめずらしくはなくなってきている。語弊を恐れずに言えば、それはもはやハンディキャップではなくアドバンテージとさえ言いえるかもしれない。さしずめ、人間と技術が融合したサイボーグの祭典。人間の可能性の拡張という点ではオリンピックさえをも凌ぐエキサイティングな祭典、それが現代のパラリンピックなのだ。 3Dプリンターが障害者のモビリティを向上する さて、ここまでパラスポーツがいかに技術によって支えられてきているかを見てきたが、当然、競技者ではない一般の障害者の方々も、こうした技術の恩恵は受けている。そして、その際には3Dプリンターもまた、重要な役割を果たしているのだ。たとえば、オランダを拠点とする3Dプリント企業Tractus3DがROAM Special Cyclesと共に開発を進めているのが、3Dプリントを使用した障害者用のカスタマイド自転車だ。この2社の提携にはある背景があった。そもそもROAM Special Cyclesは以前から、障害者用のロードバイクを製造してきた。その品質は非常に高く、いずれも車椅子へのアドオンとして設計されている。基本的な仕組みとしてはハンドルバーを利用してホイールにい動力を供給するシステムを採用しており、そのパフォーマンスも非常に高く評価されてきた。 しかし、問題もあった。手の障害を持つ方の場合、通常のハンドルバーを使用できないのだ。たとえば指がない場合は十分な力をハンドルにかけられず、サイクリングすることが難しい。いかにしてこの問題を解決するか、それがROAM...

続きを読む

「サンアンドレアス」の地図を3Dプリンターで完全再現! その脅威のクオリティに話題騒然

GTAファン必見の超絶精巧な出力品とは? サンアンドレアスという地名を聞いてピンと来る方向けの面白いニュースが届いた。もちろん、サンディエゴのことでもロサンゼルスのことでもない。 サンアンドレアスとは、ある超有名ゲームの舞台となっている架空の都市の名前だ。そのゲームとは「グランドセフトオートV」。世界で1億5000万本以上を売り上げた、言わずと知れたモンスター級の人気ゲームだ。米国ではこの10年間で最も売れたゲームであり、ゲーム史上においても歴代3位の売り上げを誇っている(ちなみに1位はテトリス、2位はマインクラフトだ)。 さて、その面白いニュースとは何か。実はある人物が数百時間を費やして、このサンアンドレアスのマップ全体を3Dプリントしたのだ。 壮大なオープンワールドを完璧に再現 「え、ゲームのマップを3Dプリント? それだけ?」と思ったかた、見くびってはいけない。実際にプレイしたことがある方ならご存知のように、このサンアンドレアスは超広大なのだ。 実寸換算だと81平方km。オープンワールドゲームのマップの広さランキングでは現状5位に留まっているものの、その細かさと複雑さを加味すれば、実質的には現状で最も再現が困難なマップと言っても過言ではない。 今回、この広大なマップの3Dプリントに挑戦したのはプロダクトデザイナーのDom Riccobene氏だ。なんでもコロナ禍で発生した大量の余暇時間を、この仮想世界の再現に費やしたのだという。 ツイッターで発表された動画は、実に見事だ。 Map of San Andreas for #FanArtFriday#GTA5 #GTAOnline...

続きを読む

Elegooがジャイアント3Dプリンター「JUPITER」を発表! 大型光造形機のマーケットに旋風?

あのElegoo社が6KモノクロLCD搭載の大型プリンターを発表 弊社でも取り扱いのある大人気3DプリンターメーカーであるElegooが新製品を発表した。その名もElegoo JUPITER。どうやらElegoo社では今までで最大サイズの3Dプリンターになるとのことだ。 Elegooと言えば、何より目を引くのはその圧倒的なコスパの高さだ。これまで発表されているMARSやSATURNはいずれも市場の相場かあら比較した際に極めて安く、それにも関わらず安定したクオリティと使い勝手の良さで、3Dプリンターデビュー用のモデルという枠を超えて、幅広い支持を集めている。現行のSATURNは出力サイズが19.2×12×20(cm)だった。これに対しJUPITERは27.7×15.6×30(cm)のビルドエリアとなるそうで、これは同じく弊社でも取り扱いをしているPeopoly Phenomと近いサイズ感になってくる(Phenomの方がまだ大きい)。 Peopoly Phenom さらにこのJUPITERは6KモノクロLCDも搭載、非常に高速に、非常に精巧な印刷が可能とのことだ。SNS上では、すでに感度の高い3Dプリンターファンたちの間で話題騒然のJUPITERが市場にローンンチされるのは9月。実際の発売は来年春から夏頃になると噂されている。当然、同タイプの他のメーカーの3Dプリンターより圧倒的な安さでの展開となる。 Elegoo JUPITER 果たしてジャイアント3Dプリンターのシーンはこの大型惑星をどう受け止めるのか。SK本舗では9月ローンチに予約受付を開始するが争奪戦となりそうだ。

続きを読む

世界的メディアが選んだ「2021年に最高の大型・光造形3Dプリンター」

業界随一の3Dプリントメディアが選んだ最高の大型・光造形3Dプリンターとは? 世界最大の3Dプリントメディア「ALL3DP」が「2021年に最高の大型・光造形3Dプリンター」という記事を発表した。いつも徹底した批評精神をもって素晴らしいセレクションをしてくれる「ALL3DP」だが、「大型の光造形」という括りでのセレクションは初めてかもしれない。果たして、トップメディアが選んだ2021年度の最も優れた大型の光造形3Dプリンターはどれなのか。SK本舗で取り扱っている機種は選ばれているのだろうか。おそるおそる記事を覗いてみると、冒頭から早速、3つの評価軸ごとの最優秀3Dプリンターが紹介されていた。そして驚いた。なんとその3つともSK本舗が取り扱ってきた3Dプリンターだったのだ。早速、見てみよう。 価格部門ではElegoo SATURNが選出! まず価格部門。ここで選ばれているのはElegoo社のSATURNだ。 弊社ではすでに任期商品であるこのSATURNが、低価格部門でのベストに選ばれている。ALL3DPも、このビッグサイズ、加えて4K解像度で、この低価格であることを強調している。使いやすさ、汎用性、便利な機能など、レビュアー的にも「お気に入り」であるようだ。SK本舗では現在セール価格の¥54,999! このサイズ、この性能で、このお値段は、ちょっと異常です。 Elegoo SATURNの商品ページはこちら→https://skhonpo.com/collections/elegoo-3dprinter/products/elegoo-saturn 大型のトップに選ばれたのはAnycubic Photon Mono X つづいて「Top BIG」部門。これは大型全体の中でバランス的に最も優れている光造形3Dプリンターを選ぶ部門だ。ここで選ばれているのは、Anycubic Photon Mono Xだ。 すでに世界中のメディアから大絶賛されていいるAnycubic...

続きを読む

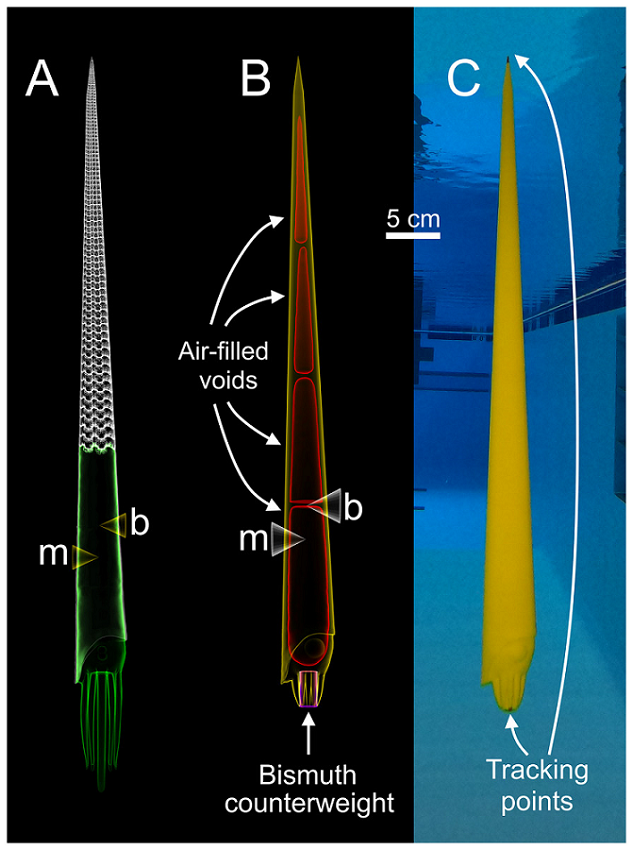

古代生物は垂直に泳いでいた!? 3Dプリント技術が明らかにした絶滅種の生態

3Dプリンターで化石動物を精巧再現 3Dプリンターの用途は様々だが、近年、自然科学の世界で注目されているのが、化石データに基づいた3Dプリンターによる絶滅種動物の再現だ。これは何も精巧なフィギュアを制作し、博物館に展示するためではない。最先端の3Dスキャン技術によって得られた3Dデータを3Dプリント技術で正確に再現することで、その知られざる生態を明らかにすることだ。今回届いたのは、アンモナイトなどの古代種の研究を行うAMMlabの最新研究の成果である。研究チームのデヴィッド・ピーターマンとキャスリーン・リッターブッシュが3Dプリント再現に用いたのは古代の頭足類だった。頭足類とはタコやイカ、オウムガイなどの頭、胴、腕をもつ軟体動物種のこと。今回はオルソコヌスアンモナイトというイカのような形のアンモナイトの化石が3Dプリントで再現された。 画像引用:AMMlab もちろん、外側の形状のみではない。数学的シミュレーションに基づき、軟体組織と身体内の空隙もリアルに再現。これによって古代動物がいかなる動態を持っていたのかが分析できるのだ。 最も効率的な移動方法は「垂直移動」だった 果たして、水中に3Dプリントアンモナイトを投入してみたところ、左右の動きが効力を生み出すことが判明、つまり彼らが移動するための最も効率的な方法は垂直移動であることが分かった。 画像引用:AMMlab 「おそらく実際のオルソコヌスは自分では自分の方向を変えられなかった可能性があります」とピーターマンは語る。あるいは別研究においてはトルチコンアンモナイトの化石から3Dプリント再現が行われたのだが、ピーターマンによれば、「トルチコーンは回転の達人でした」とのこと。これもまた実際に出力してみたことで分かったことだ。 画像引用:AMMlab いくらシミュレーション技術が発達したとしても、やはり実際に物質化することで得られる情報量はいまだに多いということだろうか。ピーターマンはこうした実験が「古代の生態系に対する私たちの理解を変える」と語っている。3Dプリント技術によって明らかにされる生物の秘密。あるいは世紀の大発見として生物史を覆すような発見も今後出てくるかもしれない。引き続き注視していきたいと思う。

続きを読む

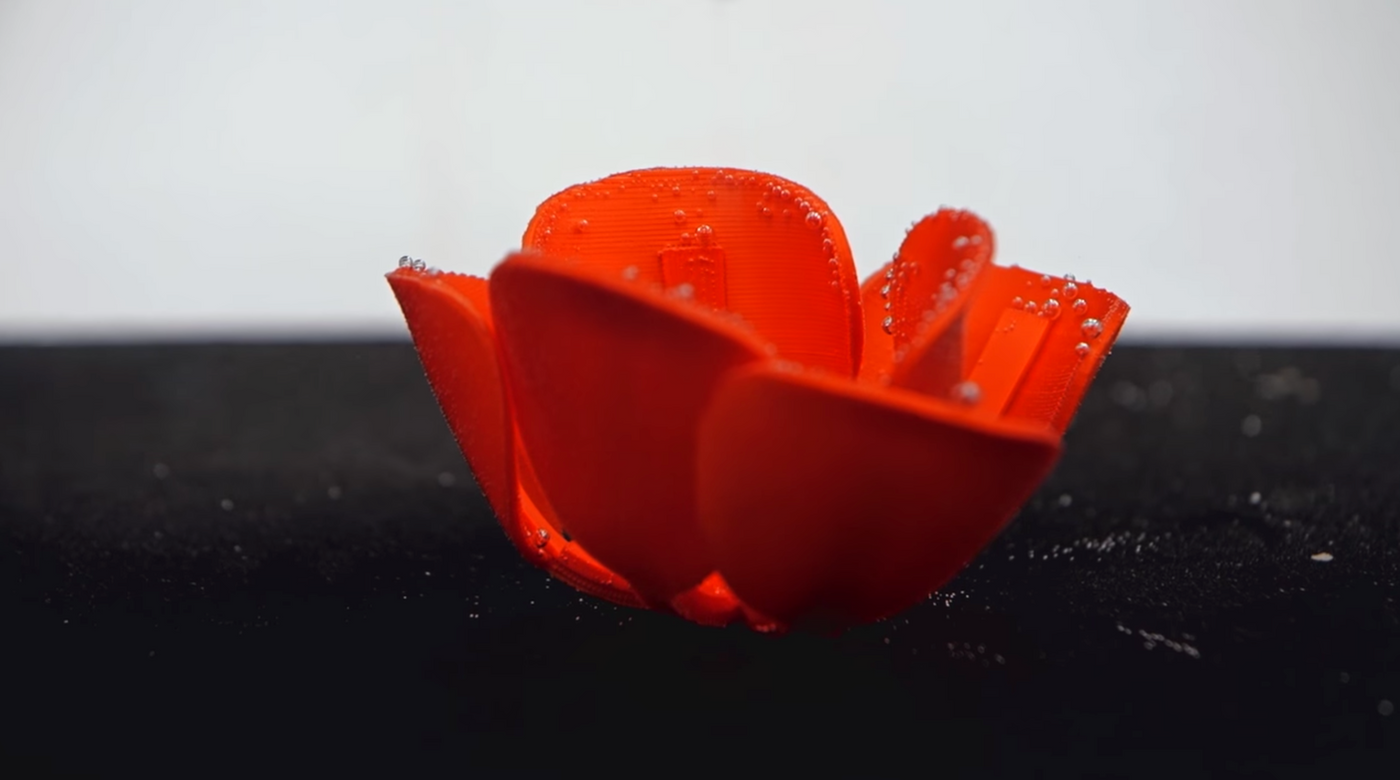

あの「ホイポイカプセル」が現実に!? 4Dプリント技術が「組み立ていらず」を可能にする

4Dプリントは「時」を出力する SK本舗メディアでは日頃より3Dプリント関連のニュースをお届けしているが、今回は趣向を変え、3Dプリントのさらにその先の技術について紹介したい。他でもない「4Dプリント」技術についてだ。そもそも4Dプリントとは何か。縦、横、奥行きの3Dに対して、4Dにおいては時間の要素が加わる。つまり、3Dプリンターによって出力された印刷物が、外部刺激に反応し、時間経過によって変形していくというのが4Dプリント技術の骨子となる。4Dプリント技術の研究開発がスタートしたのは2013年ごろ、かのMITの研究室においてだった。MITは2013年の時点で水に反応して形状を変えていく物体を3Dプリントすることに成功しており、これは世界で最初の4Dプリントの事例となった。 その後、4Dプリント技術の研究は活発化を続け、MITだけではなく、各国の大学の研究室によって開発が進められるようになり、様々な研究成果も発表されている。たとえばオランダのデルフト工科大学の研究チームが開発したのは、熱反応によって形状が変化し、最終形態へと進化する4Dプリント技術だ。なんでも着想元は日本の折り紙だという。以下の動画ではお湯に浸されることでチューリップの花へと形状変化する4Dプリント造形物が紹介されている。 カーネギーメロン大学の研究チームにおいてもまた同様に熱反応で完成する4Dプリント技術が研究されている。こちらはFDM方式の3Dプリントにおいて通常なら欠陥としてみなされる「反り」を活用したものだそうだ。 特にカーネギーメロン大学の研究が画期的だったのは4Dプリントに使用された3Dプリンターが数十万円程度で購入可能なデスクトップタイプの3Dプリンターと市販のフィラメントだったことだ。これは4Dプリントが一般レベルでも実用可能であることを示唆している。上記はほんの一例、いまや世界中の研究チームがこの4Dプリント技術の研究に取り組んでおり、日進月歩の勢いで開発が進められているのだ。 あの「ホイポイカプセル」が現実に!? しかし、ここで疑問もある。果たして4Dプリント技術はどんな場面で役立つのか。たとえばデルフト工科大学は医療用インプランドなどでの技術活用を目指している。4Dプリントされた多孔性の補綴具をインプラントし、さらに細胞の成長を促すナノパターンをそこに含ませることで、骨の成長を目指すのだそうだ。あるいは医療目的という点で言えば、今年の8月にドイツのシュトゥットガルト大学とフライブルク大学が、4Dプリント技術を駆使した医療用スプリントを研究開発していることを発表した。医療用スプリントとは、手首や腕の麻痺、火傷の治癒過程で変形を予防するために用いる装具のことだが、この4Dスプリントは水分に反応し変形することで、患者の腕に完全にフィットするスプリントへと事後的に変形するのだという。 画像引用:Advance Science もっと身近な4Dプリントの導入目標例としては熱反応で完成する組立式家具がある。現在、IKEAなどの家具メーカーで家具を購入すると消費者が自ら説明書に従ってそれを組立てるというのが一般的だが、4Dプリント技術を駆使した家具であればそうした手間はいらない。平面状の板のようなものに熱反応を与え流だけでみるみる変形し完成品へとトランスフォームしてくれる、というわけだ。圧縮された物質が加えられた刺激によって完成品に至る。この話に連想するのは漫画『ドラゴンボール』の「ホイポイカプセル」だろう。現状ではホイポイカプセルのように変形した物資を再び元の姿に戻す技術は完成していないが、4Dプリント技術はその実現のためのはじめの一歩になるに違いない。 pic.twitter.com/wJwDFZ5YPv — DBP公式デザイン課 (@dragonballpress) October 2, 2020 今月発表された新しい調査によると4Dプリンティングの世界市場規模は2026年までに4億1950万米ドルに達すると予測されている(※)。その理由として挙げられているのは、生産・加工コストの削減に対するニーズの高まりだ。SDGsへの関心の高まりも4Dプリント技術のイノベーションを推進するだろう。今後もその技術的進展に大いに注目していきたいところだ。 ※参照レポート「4D Printing Market Analysis...

続きを読む

プラゴミを原料に3Dプリントされた電気三輪車が温暖化を食い止める!? 「ZUV」が実現するカーボンニュートラルな生産

ゼロエミッションユーティリティビークル 気候温暖化が叫ばれる昨今、輸送や移動を目的とした自動車が排出する二酸化炭素量の縮減が喫緊の課題となっている。 そのための方法として挙げられているのが、電気自動車への移行、あるいは公共交通機関を積極的に使用することだ。すでにこうした呼びかけ、奨励は数多に行われており、実際に効果は現れてはきているものの、まだまだ十分とは言えない。そんな中、オーストリアのスタジオEOOSが、原材料からエコにこだわった電気三輪車を開発し、大きく話題となっている。その電気三輪車は「ゼロエミッションユーティリティビークル」、略して「ZUV」と呼ばれており、今回お披露目されたのはそのプロトタイプだ。 EOOSによれば、これは生産国であるオーストリアから世界中に向けて出荷されるものとしてではなく、世界中の各都市でローカルに3Dプリントされることを想定して開発したのだという。そして何より驚くべきは、その3Dプリンティングの際の原料となるのが、プラスチック包装廃棄物およそ70キロ相当だというのだ。 カーボンニュートラルを目指して プラスチックゴミに対する意識は、日本においても近年急速に高まっている。 2020年7月から始まったコンビニエンスストアやスーパーなどを始めとする小売店舗おけるプラスチック製レジ袋の有料化は、そうした意識の高まりを促した。 とはいえ、プラスチックは非常に便利であり、いまだ私たちの暮らしの中に多く用いられている。いかに気をつけてみても、プラスチックゴミというのはどうしても発生してしまうのが現状だ。EOOSはそこに目をつけた。自然に還るまでの時間が非常に長く、海洋汚染などのリスクもあるプラスチック廃棄物を3Dプリントの材料としたのだ。 開発者のグランド氏は言う。「消費後のプラスチックの再利用は、実質ゼロの炭素排出量という目標に向けた大きな一歩です」利用されるのは地元で発生したプラスチック廃棄物。これによって通常のリサイクルが結果的にプラスチックを焼却するため二酸化炭素排出量をただ増やしてしまっていた状況を変えることができるという。なぜなら、ZUVの車体は古くなったら裁断され、別のZUVを形成することができるからだ。「3Dプリンターが再生可能エネルギーからのエネルギーで動作している限り、すべての新しい車両がある意味でカーボンニュートラルになるのです」 ZUVの普及は必ずや地球環境を改善させるとグランド氏は息巻いている。※カーボンニュートラル…本来は、「植物や植物由来の燃料を燃焼してCO2が発生しても、その植物は成長過程でCO2を吸収しており、ライフサイクル全体(始めから終わりまで)でみると大気中のCO2を増加させず、CO2排出量の収支は実質ゼロになる」という考え方。 持続可能なモビリティシステム 機械面においてはどうだろうか。 アディティブマニュファクチュアリング企業であるThe New Rawと共同で製作されたZUVは、、ペダルや時電車のチェーンを必要とせず、後輪のハブモーターを介して電力が供給される仕組みとなっている。製造にあたっては、それぞれの地域にZUV生産施設を拡充していくことで、現在はアジアに依存しているモビリティ製造の歪さを是正していくという。重量はわずか100kgのコンパクトなデザインだが、ZUVにはベンチシートに大人二人、さらにフロントの貨物ボックスには同量の貨物を運ぶことができるのだとか。車には800キロのバッテリーが搭載されているが、ZUVであれば8キロのバッテリーで済む。 ...

続きを読む

ドイツ大手メディアが発表した2021年以降に主流となる3Dファイル形式——「STL」の牙城は本当に崩れるのか

独メディアが考える2021年に最も一般的な3Dファイル 3Dプリント用3Dデータのファイル形式に関して、今後、注目度の高いファイル形式についてをまとめて記事にしたことがある。 「STL」時代はあと5年で終了? 次世代の3Dデータファイル形式はどれか!? https://skhonpo.com/blogs/blog/3dstl 実は今回、そのファイル形式をめぐって、ドイツ大手3DプリントメディアであるALL3DPが「2021年の最も一般的な3Dファイル形式」と題する記事をリリースした。世界的にも影響力の高いメディアの記事である。今後の3Dファイル形式の趨勢にも大きな影響を及ぼすはずだ。そこで今回はALL3DPの記事を覗きつつ、今後の3Dファイル形式の行方についてまとめてみたい。 「STL」の覇権はいつまで続く? まず、ALL3DPが今一般的な3Dファイル形式として最初に挙げているのは、皆さんお馴染みの「STL」だ。この「STL」についてはもはや説明不要だろう。おそらく、世界で最も一般的な3Dファイル形式であり、画像形式で例えるなら「jpg」に相当する。1987年に3Dプリンターの開発者の一人でもあるチャックハルによって設立された会社3Dシステムズによって発明された「STL」は以来、大きなアップデートもないままに、ファイル形式界の覇権を握り続けている。実はすでに「STL」には大きな欠陥がいくつも認められている。それにもかかわらず、使用され続けているのは、ひとえに浸透率の高さと使いやすさだろう。精密度などにおいては新しい形式に完全に劣るものの、いまだ使われているのは、その二点に尽きる。しかし、その覇権もフルカラー化と同時に終わると言われている。STLはカラーデータを保存できないからだ。ALL3DPも「より現代的な形式がユーザーの間で注目を集めるにつれ、将来的には時代遅れになる可能性が高い」とまとめている。 「OBJ」の可能性と難点 つづいて取り上げられているのは「OBJ」だ。「STL」ほどではないにせよ、すでに定番のファイル形式と言って差し支えない。強みとしては、まず「STL」では保存できない、色などの表面データを「OBJ」ならば保存できるということだ。もちろん、同じような属性を持った形式を持った拡張子は他にも存在する。その中で、「OBJ」が目立っているとすれば、オープンソースライセンスと、シンプルさという二つのだろう。オープンソースにしたことでCADメーカーが取り入れやすく、ライバルだった形式に対して、その点で差をつけている。また、その性能の高さから、航空宇宙産業や自動車産業ではすでに広く使用されている。一方、欠点としてはデータの複雑さだろう。そのため、OBJファイルは壊れた時、修復がかなり厄介なのだ。しかし、これも時間の問題で、より浸透率が高まれば、そうした場合のサポート体制も高まっていく。今から慣れておいて損はない注目のファイル形式である。 「STL2.0」とも称される「AMF」、しかし 3つ目に取り上げられているのは「AMF」だ。こちらは通称「STL2.0」と呼ばれている。「AMF」はそもそもの開発目的が「STL」の欠点に対処するというところからスタートしていた。処理速度の遅さ、エラーの多さ、カラーやマテリアル情報が保存できない点、などなど、こうした「STL」の諸問題を全て解決することを目的に発表された形式が「AMF」だった。実際に全ての技術的な面で「STL」よりも優れていて、まさに「STL」の大規模アップデート版と言って差し支えない。しかし、問題もある。展開に失敗したのだ。ALL3DPにも「AMF委員会は重要なポイントを定義するのに少し急いでいて、3D印刷業界の主要なメーカーやサービスプロバイダーと十分に協議していなかった」と書かれているように、普及すべきタイミングでうまく普及できず、いわば覇権獲得の機を逃したままにいなっているのだ。そうこうしているうちにライバル形式が登場し、そのライバルの性能の高さゆえ現在ではちょっと影が薄い。ALL3DPも「(AMFは)不確実な未来に直面している」と、やや辛辣。取り急ぎここでは「3Dファイル界のハンカチ王子」と名付けておこうと思う。 次世代ファイル形式の急先鋒「3MF」 4つ目に挙げられていたのは「3MF」だ。ALL3DPによれば、この「3MF」こそが「潜在的な新標準」になるとのこと。いわば、2021年以降に最注目の3Dファイル形式、というわけだ。確かに「3MF」はあらゆる点で優れていいる。まず、この「3MF」を開発したのは、何を隠そう、あのマイクロソフトである。「3MF」は「AMF」とは異なり、その開発を少数の専門家に委ねるのではなく、業界のビッグネームたちをごそっと巻き込んで、大きなコンソーシアムを設立する形で行った。その結果、業界の関心は一気に「3MF」に向かっていくことになった。開発段階で3Dプリント業界の主要業界を巻き込んでいた、というのは宣伝の面でも大きい。当然、採用されるスピードも早く、現状ではまだ十分には広がってないが時間の問題だと言えるだろう。そしてもちろん、トップ技術者たちが開発したものだから、性能も優れてる。つまり、確かに現状ではこの「3MF」が一馬身抜けてる感じはあるのだ。ALL3DPも「強力な業界の支援を受けたオープンスタンダード」とし、あらゆる点を高く評価している。だが、欠点も同時に指摘している。特に「単純なアプリケーションには複雑すぎると見なされる」という点は、今後、エントリーレベルのCADプログラムによる採用を遅らせる可能性があり、「3MF」普及の大きな障壁となるかもしれない。 STL時代はやがて終わる、しかしその時期は? ...

続きを読む

驚異のクオリティを誇る3Dプリントジェットコースターが世界で話題に! 全自動走行式で制作時間は900時間超

1/35スケールの超精巧のジェットコースター いま、ある3Dプリントフィギュアが海外で注目を集めている。その3Dプリントフィギュアとは他でもない、ミニチュアのジェットコースターだ。そのサイズは1/35スケール。なにより話題となったのは、その圧倒的なクオリティだ。 制作したのはアイオワ州立大学のデザイナーであるダン・フリッチェさん。3Dプリンター系youtuberでもあり、インスタグラマーでもある彼は、同時に大のジェットコースターファンでもあった。なんでも2018年に7ヶ月間のインターンでコースターメーカーで働いた経験をもとに、今回、およそ900時間をかけて、このミニチュアジェットコースターを制作したのだそうだ。 ディティールへのこだわりも驚異的だ。パーツ総数はなんと2983個。3D印刷するだけで800時間が掛かり、使用したフィラメントは7ロール。さらにそれらを手作業で研磨して仕上げたという。もちろん、単に見た目だけではなく、磁気推進によって走行可能なジェットコースターとなっている。走行テストを幾度も行い、トラブルシューティングにも多くの時間を費やした。電子発射システムが搭載されているため、瞬時に加速する仕様となっており、また全自動化にあたって必要な場所にマイクロサーボモーターを配置したとのことだ。 3Dプリント・ジェットコースターを作ろう それでは、その超ハイクオリティなミニチュアジェットコースターの走行映像を見てみよう。 発車後、瞬間で加速する様子は、どこか富士急ハイランドの「ド・ドドンパ」を連想させられる。それにしても見事なクオリティ。ものつくり欲求がくすぐられることこの上ない。 ダン・フリッチェさんのインスタグラム(@3d_coasters)では各パーツの詳細も公開されている。各投稿のファボ数からも注目度の高さが伺えるだろう。https://www.instagram.com/3d_coasters/果たしてフリッチェさんクオリティの3Dプリントコースターが今後登場するのだろうか。おそらくは今頃、世界中の猛者たちが次なるスーパーコースターの作成に取り掛かっているに違いない。我こそはという方、この波に乗り遅れないように!

続きを読む

隈研吾とVavaがゴマを素材に3Dプリントした環境配慮型サングラス――マイクロプラスチック問題に向き合う

マイクロプラスチックとファストファッション 気候変動を始め、環境破壊の深刻さが叫ばれている昨今、海中に波及したマイクロプラスチックもまた、非常な関心を集めている。マイクロプラスチックとは、人間の目には見えないミクロレベルのプラスチックの破片。この破片が海水に流れ込み、生態系に影響を与えるのではないか、と懸念されているのだ。 原因となっているものは様々ある。たとえばゴルフ場の人工芝なんかも有名だ。風に乗って海へと流れ着いた際に、分解され、マイクロプラスチックに変わるのだという。あるいは生活排水。洗濯機などの排水の中に含まれる微細なプラスチックの破片が海洋汚染を引き起こしているという指摘もある。実は、マイクロプラスチックがどれほどの悪影響を海洋生物などに与えるかは定かではない。ただ、定かではないということは、甚大な悪影響がある可能性もあるということだ。生態系がそれによって破壊されてからではもはや手遅れ。リスクに対しては可能な範囲で早めの対策を練るのが常套手段だろう。そうした対策の上でファッション業界も動き出した。ここ20年、世界を席巻したファストファッションは、低価格で商品を大量に生産するため、オーガニックコットンのような素材ではなく、主に合成繊維を利用してきた。その中にはやがてマイクロプラスチックとして海洋に流出するプラスチックも含まれている。 この問題に対処するために動き出しているのがアイウェアメーカーのVavaだ。Vavaがタッグを組んだのは、日本が誇る世界的建築家・隈研吾。このタッグが開発したエコな3Dプリントアイウェアの製造技術が、今、注目を集めている。 Vavaと隈研吾の取り組み まずVavaのアイウェアの特徴は素材だ。インドの農場で栽培されたトウゴマからサングラスを生成することで、プラスチックへの依存を回避している。生分解性のレンズは、廃棄された時にも自然に分解されるため、リスクが少ない。 Image courtesy of...

続きを読む

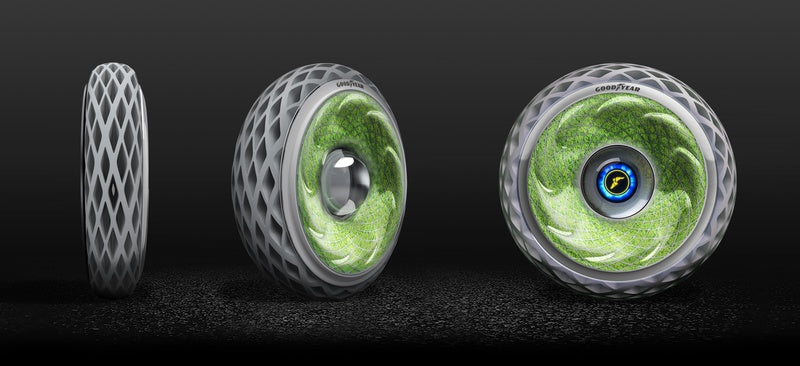

エアレスタイヤ搭載の自動運転車の実装が始まる!? 3Dプリント技術によって革新されるスマートタイヤ業界

運送業界を一新する自動運転技術 コロナ時代、人流が抑制される中で注目されたのが運送業者、配達業者などの存在だ。街に買い物に行かなくても通販があるから問題ない。そんな声が聞こえてきた中、ではその通販で買った商品を配達するのは誰か。生身の人間である。一方で、進んでいるのが自動運転技術。先数十年で需要がなくなる職業ランキングでは「運転手」が上位にランクインしているのはこのため。輸送業、運送業において、自動運転技術が全面的に導入されるのも、おそらくは時間の問題だ。ところで、この自動運転車に関して新しいニュースが届いたので紹介したい。 パンク知らずの近未来のスマートタイヤ アメリカはフロリダ州の自動運転車輸送プロジェクトの一環で、あの大手企業「グッドイヤー」が開発した革新的な3Dプリント・エアレスタイやを装着した自動運転シャトルのテスト走行が行われたのだ。 画像提供:GOOD YEAR これはやがてフロリダ市内における公共バスや輸送バスとしての利用も検討されている。都市部の輸送環境は速度も遅く、行動経路の変動も少ないため、代替タイヤのテストにいては理想的な環境なのだという。今後、乗り心地や騒音などについても、データを収集していくようだ。むろん、フロリダ州だけではなく、こうした自動運転車は世界の公共交通機関の未来を形作っていくことになる。その上でエアレスタイヤが注目されているのは、従来よりもメンテナンスが少なくて済むからだ。ようするに、非空気圧のためパンクのリスクがなく、耐久性が高い。これはタイヤ界を根底から覆す、最新技術でもあるのだ。 画像提供:GOOD YEAR スマートタイヤの覇権を握るのは グッドイヤーは3Dプリント技術を活用し、何年にも渡ってスマートタイヤの革新を進めてきた。あるいは同じくタイヤ大手であるミシュランも生分解性のリサイクル素材を使用した3Dプリントタイヤを発表しているなど、スマートタイヤ業界は3Dプリント技術によって大きく革新されつつある。日本の大手ブリジストンもまた環境配慮型の3Dプリントタイヤを2019年に発表している。こちらはタイヤの従来の素材であるゴム分子、樹脂分子を世界で初めて分子的に融合させた新素材ポリマー「SUSYM」を使用したもので、それを竹細工をモチーフに編み込んだ近未来タイヤだ。造形は慶応技術大学の研究チームとともに3Dプリンターで行なったという。 素材の強度が高く、またこの「SUSYM」は様々な製品にも使用が可能。再生可能でもあるため環境調和、持続可能な社会に貢献することが期待されている。よりクリーンで、よりスマートな都市のモビリティを実現することになる、次世代のタイヤはどれなのか。企業は数十年で完全な切り替えを見込んでいる。生体材料で設計された3Dプリントスマートタイヤは環境への配慮という側面でも注目度が高い。今度、大きく進展しそうな分野だろう。

続きを読む

フルカラー3Dプリンターの最前線! プロ用から家庭用まで

フルカラー3Dプリンターはいま? 今回はフルカラー3Dプリンターの最前線をのぞいてみたい。まだまだフルカラー3Dプリンターは高額で、ちょっと敷居が高いイメージがあるが、現在では色数もどんどん豊富になってきているし、家庭用としてはまだ導入は難しい所が多いものの、オフィス用としてはかなりバリエーション豊かになっている。そこでここでは今注目のフルカラー3Dプリンターをいくつか見てみよう。 ストラタシス社のデザイナー向けフルカラー3Dプリンター「J55」 まず紹介するのは、ストラタシス社が発売(2020年7月出荷)したPolyjet方式フルカラー3Dプリンター「J55」だ。 ストラタシスといえば、3Dプリンティングとアディティブ・マニュファクチャリング(積層造形)技術で世界をリードする企業。このJ55はなんと約50万色が再現可能で、PANTONEカラーにも対応している。5種類のオブジェクトの同時プリントもできるそうだ。それだけのスペックを誇りながら写真で見ると結構小型であり、床占有面積はわずか0.43㎡。小さなオフィスにも置くことができそうだ。 ストラタシス社の「J55」 しかもリモートモニタリングもできるため、自宅からもプリンティング作業を管理することが可能。価格はオープン価格、気になる方は以下の公式ホームページから問い合わせるのが良いだろう。【ストラタシス公式HP】https://www.stratasys.co.jp/3d-printers/j55 スミソニアン研究所が採用したMIMAKI社のフルカラー3Dプリンタ「3DUJ-553」 スミソニアン研究所をご存知だろうか。アメリカを代表する科学、産業、技術、芸術、自然史などの博物館、教育研究機関複合体の呼び名であり、あらゆる知や文化が結集している、世界屈指の文化収蔵場だ。このスミソニアン研究所のスタジオに設置されたのが、日本の長野県を本拠地とするミマキエンジニアリングが製造しているフルカラー3Dプリンター「3DUJ-553」だ。この「3DUJ-553」は、ミマキ社がこれまで培ってきた2Dのプリント技術を活かし、なんと世界初となる1000万以上のフルカラー造形を実現している。 造形後の色付けでは難しかった豊かな色彩表現は世界最高水準。その機能性の高さが認められ、スミソニアン研究所に設置されたらしい。 ...

続きを読む

Apex Legendsファン必見!!あの大手メディアがApex関連の3Dデータを大特集

あのALL3DPが『Apex Legends』特集 ここ数年のゲーム業界において、世界的なスマッシュヒットといえば、まず『Apex Legends』を思い浮かべる方も多いのではないだろうか。あまりにも有名なゲームのため詳細は省くが、2019年のローンチ時は配信一ヶ月以内に5000万回のダウンロードを記録し、今日に至るまでYoutubeにも無数のプレイ動画がアップされ続けている。東京では渋谷駅前にて大々的に広告が展開されるなど、ちょっとした社会現象とさえ言える大人気ぶりだ。その人気の秘密は様々あるが、その一つの要素に魅力的にデザインされたキャラクターというポイントがある。実際、コスプレ界や二次創作界も盛り上がっているようで、一時はキャラの一人に似ているという青山テルマがそのキャラのコスプレを披露して、大きく話題になった。実は、この大人気ゲームApex Legendsに関して、世界的3Dプリンターメディアである「ALL 3DP」がとても面白い記事を出している。ネット上に無料公開されているApex Legends関連の3Dデータの中から、より優れている3Dデータを厳選し、紹介するという記事だ。 好きなゲームのグッズを欲しいと思うのは世界共通。ちなみに3Dデータもまた世界共通である。果たして、どんなアイテムが紹介されているのか。ALL3DPの記事からさらに厳選してご紹介したい。 注目の『Apex Legends』関連3Dデータ 1.モザンビーク まず一つ目はApex Legendsのネタ枠として有名な武器「モザンビーク」の3Dモデルだ。性能はゲーム内で最弱。正直プレイに使うには役立たずとしか言いようがないが、それゆえどこか愛されるApexのマスコット的な武器でもある。その点、モザンビークのフィギュアをファンに見せつければ「なんでモザンビークやねん」というツッコミと笑いを誘うこと間違いなし。設計者はケビン・チャン氏でThingiverseでダウンロードできる。https://www.thingiverse.com/thing:3513029 2.ウィングマン 二つ目も銃器系だ。こちらは「モザンビーク」のようなネタ系武器ではなく、ゲーム内での性能も抜群。一時期はフロンティアで最も強力な拳銃とも言われていた。連続射撃に弱いため、1発できちんと敵を仕留めるスキルを持った上級者向けのアイテムであり、コアな人気を得ている。見た目もいぶし銀でかっこいい。設計者はカルンケ氏でThingiverseでダウンロードできる。https://www.thingiverse.com/thing:3456624 3.ブラッドハウンドのマスク ...

続きを読む

宇宙への移住の鍵を握るのは3Dプリンターか? 宇宙開発における3Dプリント技術の最前線

3Dプリンターが宇宙開発を促進する 地球がくまなく探査されつつある現在、間違いなく今日の人類にとって最も魅力あるフロンティアは宇宙空間だろう。太陽系以外の惑星に生命は存在するのか。あるいは人類が居住できるような環境を持った星がどこかにあるのか。気候変動が叫ばれる昨今、移住可能な惑星探しは切迫した問題として、人々の関心を集めている。しかし、なかなかどうして宇宙探査は進まない。アポロ17号が月面高地に着陸して半世紀、いまだ人類は月の低重力大気を航行すらできていないのだ。今日、イーロン・マスクやジェフ・ベゾスなどの億万長者たちは、宇宙の商業化に関して、強い関心を寄せている。気が遠くなるほどの大金が、惜しみなく宇宙産業の開発に注ぎ込まれているのだ。その上で、非常に重要な問題が宇宙へのアクセスコストの削減だ。そこで重要となるのが3Dプリンティング技術である。 完全3Dプリント製のロケットエンジン 実際、ロケット開発にはいまや3Dプリンターが欠かせなくなっている。エンジン開発、あるいはボディの部品に至るまで、3Dプリンターは製造のコストカットのみならず、設計の自由度の向上や重量を減らすことに役立っている。たとえば現在、Made In Space、Aerojet Rocketdyneなどの宇宙開発企業が3Dプリントメーカーと提携し、印刷可能な部品のリストの拡大を急いでいる。あるいは、それが3Dプリンティング技術の進歩をも促しており、Relativity Space社はよりスピーディーにロケットを製造するために、独自の積層造形技術を開発するに至っている。最近では新興企業であるSkyrootやOrbexなどが完全に3Dプリントできるロケットエンジンまで発表しているという。昨年は世界中がコロナ禍でビッグストップに陥っていたにも関わらず、宇宙開発はむしろペースアップしており、過去20年間で最大の114回の打ち上げが行われたそうだ。 Orbexの世界最大の3Dプリントロケットエンジン 宇宙ゴミの破片を3Dプリントの原料に 一方、宇宙空間の過酷な環境で人類が生きていくための技術としても3Dプリンターには期待が高まっている。フード3Dプリンターによる宇宙食の出力はもちろん、物資をその場で出力できる3Dプリンターが孤立した宇宙空間で重宝されるのは、半ば当然と言えるだろう。 中でもTethersUnlimited社は宇宙ゴミの破片を再処理することで、3Dプリンターの原料を作る研究を行ってきた。すでに閉じられたループで7回のリサイクルを成功させており、地球からの物資に依存することがなく、宇宙空間で必要物資を調達する技術として高い注目を集めている。また、宇宙での3Dプリンティングにおいては、環境が真空状態であるケースも考慮しなければならない。たとえばどこかの惑星に3Dプリントによる建築物を行う場合、規模的に宇宙船内で出力することはできず、真空状態においいて出力する必要がある。この真空状態でも機能する3Dプリンター開発を進めているのはMade In Space社だ。同社が開発した3Dプリンター「Archinaut」は、現在、、宇宙ステーションポッドに設置され、通信衛星反射板の製造や、外部からの機械の修理を行う目的で開発が進められているが、やがては宇宙での大規模製造の革新的な手段となると言われていいる。 Archinautのイメージ映像 ...

続きを読む

キャプチャしたゲームキャラをフルカラー3Dプリントでフィギュア化できるプラットフォームが誕生!! MixedDimensionsがゲームグッズ業界を更新する

ゲーム中の好きなシーンでキャラをキャプチャしてフィギュア化 以前、人気ゲーム『フォーオナー』が3Dプリンターを用いたオーダーメイドフィギュアの販売を開始したことを取り上げた。 カスタマイズしたゲームのキャラが3Dプリント可能に!? 人気ゲーム『フォーオナー』が開始した画期的サービス 少しおさらいすると、ヨルダンのスタートアップMixedDimensionsが、ゲーム会社Ubisoftと提携、人気ゲーム『フォーオナー』のサイトより、好きなキャラを好きな装備、好きなポーズでフィギュア化、購入できるサービスを発表し、話題となったのだ。あれから数ヶ月、MixedDimensionsが本格的にゲームキャラの3Dプリントフィギュアサービスを全面的に展開しようとしている。『フォーオナー』においては、あくまでもキャラクターの装備やポーズを限られた選択肢から組み居合わせ、発注できるというサービスだったが、今回は違う。ゲーム中の好きなシーンでキャラをキャプチャし、その状態のキャラクターをベースにフィギュア化するというサービスを開始するのだ。 ゲーム開発者とユーザーの双方を目掛けた新サービス 今回、新たに発表されたサービス名はGamePrintSDK。もちろん、今回もフルカラーであり、フィギュアの精度は抜群とのことだ。使用しているプリンターは日本のMIMAKI。キャプチャの自由度だけでなく、キャプチャしたキャラをさらにカスタマイズすることも可能だという。 Mimakiの3DUJ-553 ユーザーはまずGamePrintSDKへの登録を行う必要がある。しかし、月額費などは一切かからない。登録後、キャプチャボタンでお気に入りの瞬間のキャラクターを撮影したらエクスポート、アップロードされた3Dモデルを修正し、チェックアウトといいう流れのようだ。ちなみにサイズは1~7インチとのことらしい。 これはゲーム開発者とユーザーの双方を目掛けたサービスであり、開発者はこのサービスを使って新たな収益化を目指すことができるとされている。今回のサービスにおいて対応しているのはゲーム開発プラットフォーム「UNITY」によって開発されたゲームに限定されているようだが、この流れはゲーム界全体に波及していくだろう。自分のお気に入りのゲーム、手塩にかけて育てたキャラクターを、好きなポーズでフィギュア化してくれるというのは、実に夢のある話だ。開発者は「私たちの世界はますますデジタルになり、物理的世界とデジタル世界を隔てる境界は薄くなっている」と語っている。今後の発展が楽しみでならない。

続きを読む

3Dバイオプリンターが失明患者を救う――人工角膜開発の最前線

もし急に目が見えなくなったら もし明日、急に目が見えなくなったら。そんな想像をしたことがあるだろうか。当然、恐怖を感じるだろう。空も、海も、大地も、木々の緑も、そして、大事な人たちの顔も、もう二度と見れないだなんて、想像しただけで苦しくなってしまう。現在、日本では視覚障害者が約31万人いると言われている。原因は様々だが、そのうちの約2万人は角膜移植によって視力の回復が可能だとされている。角膜とは私たちが眼球に光を取り入れる際の入り口だ。私たちがはっきりと世界を見渡すことができるのはこの角膜のおかげであり、角膜がなければピントを合わせることもできず、あるいは光を取り込むこともできない。それゆえ、角膜に何らかの原因で障害を負ってしまうと、最悪の場合は失明してしまう危険がある。それほどに重要な器官なのに、人体は角膜内皮細胞を自分で修復することはできない。傷つき、障害を負った角膜を治療するには、健康な角膜と交換する「角膜移植」が必要なのだ。移植にあたってはまず角膜を提供してくれるドナーが必要である。しかし、ドナーは現状で不足している。もし健康な角膜さえあれば視力を回復できる人たちが、ただ順番待ちをしている状態が続いているのだ。さらには免疫学的な拒絶反応が出てしまう場合もある。移植技術はあっても、いまだ視力を回復できていない患者が大勢いるのだ。そのような状況を克服する技術が、現在、3Dプリンターによって開発されているらしい。そこで、今回は3Dプリンターによる人工角膜開発のここ2年の状況を、ざっと概観してみたい。本記事を要約すると、主に以下の3点になる。 ①2020年~2021年にかけて人工角膜の研究と開発が急速に進んでいる。②世界各国でそれぞれ研究が進められており、イスラエルではすでに人工角膜の移植手術に成功している。③現在、最も期待されているのはバイオインクと3Dバイオプリンターを用いた角膜の生成。出力にかかる時間は10分ほど。 それでは見ていこう。 3Dプリント技術を用いた人工角膜 それは2020年7月のことだった。トルコのイスタンブールにある国立マルマラ大学で、3Dプリント技術を用いて移植に適した人工角膜の生成に成功したという衝撃的なニュースが飛び込んできたのだ。発表によると、マルマラ大学の研究チームが成功させたのは、ドナーからの移植に頼らずに角膜を置換するための人工角膜の生成らしい。これがドナー待ちが続いてる角膜移植希望者に光をもたらすとして、眼科医学界に波紋を呼んでいたのだ。開発された人工角膜は、生体適合性があり弾力や透明性に優れた複合材料から製造されるとのことだった。研究チームは3DCADソフトウェア「SolidWorks」を使用して設計した3Dデータから作成したアルミ型を用いて、FFF方式の3Dプリント技術を併用し、この人工角膜のサンプルを作製したそうだ。果たして人間の目にも使うことができるのか。テストを行ってみたところ、臨床でも使用可能であることが確認されたという。 (画像引用:マルマラ大学) (画像引用:マルマラ大学) これは画期的な開発だ。この技術があれば、もうドナー待ちに患者が耐え続ける必要がなくなる。さらに研究を続けていくことで早期に実際の現場にも導入したいと息巻く研究チームだったが、実は人工角膜の研究を進めていたのはマルマラ大学だけではなかった。 ドナーを必要としない人工角膜の移植手術 次のニュースが届いたのは2021年1月だった。イスラエルの新興企業・CorNeatがドナーを必要としない人工角膜の移植手術に成功したと発表したのだ。人工角膜の開発に成功しただけではなく、すでにその移植手術も無事終えているとのことで、大いに話題となった。手術を受けた男性は10年前より角膜を損傷し、完全に失明状態だったらしい。しかし、術後には視力が回復、間もなく文字を読めるまでになったという。この際に使われた人工角膜はCorNeat社が開発した「KPro」だ。このKProは生物模倣素材から構成されており、移植された部位の細胞増殖を刺激して術後数週間以内に体組織と完全に融合するため、術後の回復も極めて早いと言われている。 CorNeat社が開発した「KPro」 すでに10人の患者への試験的な移植が承認されているといい、あとは全面的な導入が待たれるばかりとまでなった。すると、今後はKProが人工角膜のスタンダードとなっていくのだろうか。そう思われた数ヶ月後、またニュースが届いた。 バイオインクから10分で角膜をプリント 2021年5月、今度はニューカッスル大学のチェ・コノン教授の研究チームが角膜を作り出すための溶液を開発、3Dバイオプリンターによって人工角膜を作り出すことに成功したことを発表した。この研究チームの人工角膜は健康なドナーから抽出した角膜の幹細胞にコラーゲンなどを化合することで生成したバイオインクから作られる。これはKProで使われている生物模倣素材ではなく、ズバリそのまま生体細胞だ。...

続きを読む

海外の辛口レビュアーも大絶賛する ANYCUBIC PHOTON Mono X ——「10点満点中9点」「全体的に見て素晴らしい3Dプリンターだ」

海外大手メディアがMono Xを徹底レビュー 今回は弊社SK本舗が取り扱う3Dプリンターのレビューを紹介しよう。取り上げるのは大人気商品の一つ、ANYCUBIC PHOTON Mono Xだ。今年頭、3Dプリント関連メディア最大手の「3Dprint.com」がANYCUBIC PHOTON Mono Xを徹底レビューする記事を発表した。ここではその内容を追ってみたい。 さて、結論から先に伝えよう。「大絶賛」である。 「全体的に見てMono X は素晴らしいプリンターだ。私のコレクションにこのマシンが加わったことを歓迎したい」 舌鋒の鋭さでは定評のある「3Dprint.com」のレビュアーをしてここまで言わせている。もちろんレビュアーはアップデート前の「Mono」も使用していた。その上で今回の「X」へのアップデートは素晴らしいものだったと言っているのだ。それでは、具体的に見ていこう。本編の記事はかなりの長文のため、ここでは要点をかいつまんでいく。 サイズアップ、速度向上、デザイン、全てにおいてパワーアップ まずレビュアーが評価するのは、全シリーズに比べてビルドボリュームが大きくなっている点だ。「このサイズアップだけでもXを手に入れる理由は十分だ」とまで言っている。しかし、改良点はこれだけではない。 その一つはモノクロ液晶ディスプレイの採用だ。レビュアーによれば、これによってディスプレイが長持ちするようになった(数千時間のプリントが可能)だけではなく、以前のRGB液晶ディスプレイに比べて硬化時間が大幅に短縮されている点を強調する。印刷速度の向上は極めて顕著で、いわく「あまりに早いから最初はスライサーのミスかと思った」とのことだ。 また、もう一つあげているのがZ軸に採用されたデュアルリニアレール。これによって以前のシリーズに比べて大幅に安定性が向上したとレビューしている。さらにWi-Fi機能の搭載によって他の部屋のPCからも操作できる点、また造形時の音が以前より大幅に静かになった点も評価している。 もう一つ、レビュアーはMono Xのデザインもお気に入りのようだ。「シンプルかつエレガント」と絶賛している。 ...

続きを読む

オルトミートに続くか? 3Dプリント「シーフード」に注目が集まる理由

オルトシーフードが到来する? これまでSK本舗メディアにおいては、3Dプリント技術を使ったオルトミート(代替肉)の最新情報を多く紹介してきた。 もっとも代表的な企業としてはnova meatが存在している。同社が開発する3Dプリント・ステーキは、人口問題に伴う食糧不足という危機を抱えた未来の食生活を支える技術になりうるとして、いまや世界中からの注目を集めている。 しかし一方で、食料問題は何も牛肉や豚肉に限った話ではない。近年では漁業の乱獲などによる生態系の破壊も問題視されており、シーフード大国である日本にとってもまた、サンマやクロマグロなどの漁獲量を制限されるなど、他人事とは言えない問題となっている。 安くて美味しい魚を気軽に食べられる時代は、もう終わってしまうのだろうか。そんな不安が脳裏をもたげる中、3Dプリント技術がまたも「ソリューション」の手掛かりを打ち出してくれているのだ。 Revo Foodsの3Dプリントサーモン バイオ3Dプリント技術を駆使して、3Dプリントシーフードの開発を進めているのがRevo Foodsだ。こちらはオーストリアのスタートアップ企業で、元はLegendary Vishという社名だった。 このRevo Foodsは主に植物性サーモンの開発を行っており、すでに先月(3月)、オーストリアにおいて、世界初となる3Dプリンター製サーモンの試食会を開催している。当日の会場の状況はいかがだったんだろうか。インスタグラムには実際に提供された3Dプリントサーモンの写真が投稿されている。 この投稿をInstagramで見る Yvonne Samsarova(@ysamsarova)がシェアした投稿...

続きを読む