【3Dプリンター】業界ニュース

- 【SK本舗】NEWS・お得情報

- 【3Dプリンター】業界ニュース

- 【3Dプリンター】お役立ちコラム

- 【3Dデータ】3D DATA JAPAN新着データ

- 【ハンドクラフト】お役立ちコラム

- 3D活用事例・インタビュー

- みんなの作品集

STEM業界で活躍する120人の女性を象った3Dプリント彫像がスミソニアンで展示

女性史月間にあわせて制作された120人の女性彫像 3Dプリントでアート作品を制作することは、いまや決して珍しいことではなくなっている。鑑賞者が気づいていないだけで、あの作品にもこの作品にも実は3Dプリンターが使用されている、ということなどざらにあり、わざわざ「3Dプリントアート」と銘打つ必要すらないというのが現状だろう。とはいえ、やはり「あっと驚く」ような3Dプリント作品もある。たとえば、今年の3月、スミソニアン博物館において展示された「女性彫像の最大のコレクション」などは、やはり3Dプリンターならではのスケール感に満ちた作品だった。 同作は今年の女性史月間(歴史上の出来事、あるいは現代社会の出来事に対して女性が行った貢献に焦点を当てると定められた月間のこと)に合わせて制作発表されたもので、STEM(科学、技術、工学、数学)分野で先駆的な働きを行なった歴史上の120人の女性の彫像を3Dプリント造形したものだ。目的は、現代の若い女性にSTEM分野でのキャリアを検討してもらうというもの。あらゆる業界における男女平等が推進される現在においても、STEM分野においてはいまだ男性がマジョリティを占めている。そうした状況を変革しようという、スミソニアンらしい意欲的な試みだ。プロジェクト名は#IfThenSheCan – The Exhibit’というハッシュタグで示された。主導したのはLydaHillPhilanthropies。その創設者であるLydaHillによれば、「人が大きな夢を見て、そこに到達し、より高く飛躍するように促すものとは何ですか? #IfThenSheCan – The Exhibit'は、若い女の子の夢を刺激し、科学への関心をサポートすることを目的として作成した大きなアイデアでした」とのこと。またLydaは「私たちはスミソニアンに、これらの彫像を私たちの国の首都の非常に多くの人々が利用できるようにしてくれたことに深く感謝しています」とも述べている。 STEM業界で活躍する次代の女性たち 3月の初めから行われた展示では、3D印刷された彫像が、芸術産業ビル、スミソニアン城、さらに隣接したイーニッドA.ハウプトガーデンに、およそ1ヶ月にわたって展示されたようだ。3D印刷された各彫像には、訪問者がスキャンして、モデルとなった女性の個人的な話について詳しく知ることができる固有のQRコードも付与されたという。間違いなく、そこから多くの若い女性たちが学びを得たに違いない。モデルとなった女性たちは皆、サメのタグ付け、癌の治療、YouTubeプラットフォームの構築からロボットの振り付け、地球外生命体の探索などなど、様々な形でSTEM分野で活躍した人物たちだ。 たとえば、そのモデルの一人であるエイミー・エリオット博士は、3Dプリントの戦略的アプリケーションについてコンサルティングを行っている。現在、彼女はオークリッジ国立研究所(ORNL)の製造デモンストレーション施設(MDF)で働いているそうだが、本展示に合わせて会場を訪れている様子が映像に収めらている。 その他のモデルも皆素晴らしい功績の持ち主ばかりだ。コーネル大学の学部生であるカリナ・ポポヴィッチは、パンデミックの初期にMakers for COVID-19を設立し、医療従事者向けに82,000個以上の個人用保護具を3Dプリントした功績が評価された。ジェシカ・エスキベルは、物理学の博士号を取得した米国でわずか150人の黒人女性の1人だ。国立地理学の探検家で野生生物の生態学者で、野生生物や絶滅危惧種を絶滅から救うために取り組んでいることを評価されモデルに選ばれたレイ・ウィン・グラントは、自身の彫像が今回の展示に含まれたことについて次のように語っている。「名誉の深さは衝撃的です。考えうる最善の方法で得られる最も深い名誉だと言えます。それはお金や名声を超えています」そしてもう一つ、この素晴らしい3Dプリントアートのプロジェクトを手掛けたのもまた女性であることを忘れてはならないだろう。

続きを読む

造形時間が10分から20秒へ! 驚異の速度と正確さを誇る造形方式LAPD方式とは?

光造形と熱溶解積層、それぞれの利点を完全に兼ね備えた出力方式 自宅用に3Dプリンターを購入しようと考えている人にとって、まず最初に行う必要のある主要な決定は、光造形プリンター(レジン)と熱溶解積層方式プリンター(フィラメント)のどちらを購入するかということだろう。一般的にレジンを素材とする光造形には造形物のディティールが細かいという利点があり、フィラメントを素材とする熱溶解積層にはより強度のある造形物を出力できるという利点があると言われている。実は今、光造形と熱溶解積層、それぞれの利点を完全に兼ね備えたある方式が登場して話題を集めている。その新方式を開発したのは、スイスのエコールポリテクニックフェデラルデローザンヌ(EPFL)内の応用フォトニックデバイス研究所(LAPD)の研究者たちだ。彼らが開発したのは、速く、正確に、かつ強度の高い出力を行う、新時代の3Dプリンターだ。 記録破りの時間で造形物を作成するLAPD方式 実はこの3Dプリンターの開発は5年前に遡る。2017年、研究チームはほぼ瞬時にオブジェクトを製造できる3Dプリント技術をすでに開発していた。しかし、それを一般に流通させるマシンへと改善していくために5年の月日を要したのだ。LAPDの3Dプリンターは既存の光造形プリンターと同様に、レジンに特定の光のパターンを当てて硬化させることで造形を行う。主な違いは、レジンを最初にシリンダーに入れて高速で回転させるという点だ。特定の領域でレジンを硬化させるために、非常に正確な強度とタイミング、かつさまざまな角度で樹脂に光を当てることで、この最新3Dプリンターは記録破りの時間で造形物を作成できるという。たとえば、研究チームが小さなヨーダ(映画『スターウォーズ』の登場キャラクター)を作成してテストしたところ、彼らがそれを作るのにたった20秒しかかからなかった。一方、従来の積層造形プロセスでは約10分かかった。 ©2022EPFL 「私たちの方法は、光がずれることなくレジンを直線で通過する場合にのみ機能します」とLAPDのポスドクであるアントニー・ボニフェイスは述べている。「これまで私たちは常に透明なレジンを使用していましたが、生物医学産業で使用されているような不透明なレジンでオブジェクトを印刷できるかどうかを確認したかったのです」。2017年の段階では、彼らの3Dプリンターは透明なレジンにおいてのみしか、その機能を果たすことがなかった。しかし、彼らはレジンの不透明性によって生じる光線の歪みを補正するためのコンピューター計算を設計することでこの問題を解決した。これにより、不透明なレジンで透明なレジンとほぼ同じ精度でオブジェクトを3Dプリントすることができるようになったのだ。これは重要なブレークスルーだと言えるだろう。 ©2022EPFL LAPD方式は、人工動脈などの生体物質を3Dプリントするために使用できるという。次のステップとして、エンジニアは一度に複数のオブジェを3Dプリントし、かつ解像度を10分の1ミリメートルから1マイクロメートルに上げることを目指している。あるいは現在のプロトタイプ3Dプリンタは高価格のため一般人にはまだ手が届かず、加えて現在は小さな造形物に限定されているという点もクリアーされなければならない課題だろう。いずれにせよ、このLAPD法の進化は、3Dプリンティングの速度と精度を劇的にあげる可能性を大いに秘めている。今後の発展に注目したい。

続きを読む

革新的3Dプリント技術のアワード「3Dパイオニアチャレンジ」2022の受賞プロジェクトを紹介

今最も注目すべき革新的な3Dプリントプロジェクトとは? 3Dプリントにおける最も革新的で画期的なプロジェクトを表彰する「3Dパイオニアチャレンジ」。今年、審査員たちが栄えある同賞に選出したのは、一体どんなプロジェクトなのだろうか。カテゴリ別に選出された同賞からいくつか見ていきたい。まず全体の最優秀賞を受賞したのはETHチューリッヒinspireAGのメンバーが考案した「ハイパーループブレーキ」だ。ハイパーループとはチューブ内をポッドやカプセルなどと呼ばれる車両が空中浮遊して高速移動する新しい輸送システムのことで、これによって時速1000kmを超える移動が可能になるとも言われる夢の技術だ。現状ではまだ実現していないものの、もしハイパーループが実現した場合、そこにはブレーキの存在が必要になる。 このプロジェクトは、そんな「獲らぬ狸の皮算用」的なブレーキを3Dプリントしようというものになっているのだが、チームはいたって真剣。いわく「ベローズを加圧することにより、コンプライアントシステムが強制的に切り離されるようにブレーキが作動する。これにより、ガイドレールとブレーキの間にギャップが生じる。圧力が解放されると、ベローズを収縮させることによって即時ブレーキが開始される。統合されたジャイロイド構造がブレーキ力を吸収し、エアチャネルがブレーキの解除を支援する」とのことだ。建築と持続可能性のカテゴリで受賞したのはWASPのデュアルハウス3Dプリントだ。WASPについては以前にも別記事で取り上げたことがある。その時はWASPが3Dプリントしたディオールのコンセプトストアについてだったが、この際に使用されたのもデュアルハウス3Dプリント技術だった。 同社は、天然素材とその巨大なCraneWASP3Dプリンターを使用して建造物を3Dプリントすることで知られている。その土地で採取される粘土と現代の技術を組み合わせる彼らの方法は、デジタル粘土の未来を示していると言えるだろう。審査員いわく「3Dプリントされた家のパイオニアであるWASPは、地元の粘土を使用し、地面から家を建てるという古風な原則に則り、説得力のある試みを行っています。ディオールのようなグローバルブランドがこの持続可能な原則に焦点を当て、それを誰もが理解できるように提示しているのはとても良いことです」とのこと。学生カテゴリーで受賞したのは、Burg GiebichensteinKunsthochschuleHalleのShuyunLiuとStefaniePutschによる「GlasKlar」プロジェクトだ。このプロジェクトでは、特定の材料におけるバクテリア発生の促進と管理が試みられた。バクテリアを使った生きたプロダクトを生産するという、環境時代に相応しい試みとして評価された。 エレクトロニクス部門で受賞したのは、英国の製造技術センター(MTC)による3Dプリントモーターだ。MTCは、高出力密度の3DプリントモーターであるFEMS3を披露。チームは従来のエンジン製造と比較して、質量を65%削減すると同時に、部品と組み立て手順の数を削減することに成功した。審査員いわく「機能的な電気モーターの軽量化–全体的なコンセプトの持続可能性。モーターは産業において用いられるエネルギーの大部分を消費します。アディティブマニュファクチャリングによって電気モーターを改善するというアイデアは、パフォーマンスを向上させ、持続可能性を改善するための優れた手段です」と述べている。 医療機器部門で受賞したのは、中国科学院遺伝与発生物学研究所、種子デザインイノベーションアカデミー、中国科学院、北京中国//マンチェスター大学英国//北京国立情報研究センターによって作成された多軸バイオプリンティングロボットだ。チームによれば、この多軸バイオプリンティングロボットによって「血管が新生され、収縮性がある、長期間生存する心臓組織を3Dプリントできるようになる」と主張している。 デジタル部門で受賞したのは、Schubert Additive SolutionsによるPARTBOXだ。PARTBOXにおいては3Dプリントの知識は必要とされず、パブリックインターネットではなく、モバイルネットワークを介してデータをボックスに直接ストリーミングし、パーツを受信して印刷できるらしい。 さて、主だった受賞プロジェクトを見てきたが、今年の「3Dパイオニアチャレンジ」は全体として「持続可能性」への関心が際立っていたように見える。環境問題が深刻化する現代においては、SF的で夢のような技術よりも、今ある無駄を減らすことに意識が向かっていくことは当然なのかもしれないが、そんな中、最優秀賞を受賞したのが「ハイパーループブレーキ」だったということには、審査員たちの技術進歩へのささやかな期待が込められているようにも思えた。果たして、来年はどんなプロジェクトが受賞を勝ち取ることになるのだろうか。

続きを読む

博物館収蔵の文化遺産の精巧なレプリカを3Dプリント|本物は民族の元へと返還か

3Dプリンターが博物館を変える? 世界各地には様々な民族が存在していて、それぞれに文化遺産となるような歴史的遺物を有している。現状、そうした文化遺産の中でも、特に彫刻や土器などの遺物に関して貴重なものは、多く博物館に所蔵され、歴史学習のために用いられている。 だが、本来ならそれらの文化遺産は、それぞれの民族の財産であり、民族によって独自に保管されて然るべきだ。今までは民族が独自に博物館を持っていなかったりすることから、文化教育の観点からもそうした文化遺産が他所の博物館へと寄贈されることが多くあったが、そうした流れを3Dプリント技術が変えつつある。先日、ハドソン博物館が下した決断はその一つのきっかけを生むかもしれない。ハドソン美術館はメイン大学のアーティストやエンジニアのチームとともに、北米の先住民族であるトリンギットのカエルの彫刻品のレプリカを3Dプリンターによって作成した。そのクオリティは非常に高く、本物と見紛うばかりだ。 画像引用/メイン大学 なぜレプリカを制作したのか。これはトリンギットの中央評議会が、これまでに寄贈した民族の文化遺産のいくつかを博物館に対して返還するよう請求したからだ。この請求を受けてハドソン博物館の館長はトリンギットからレプリカの3Dプリントの承認を得て、エンジニアたちとともに、その正確なレプリカの制作に着手。今後は展示品をレプリカに切り替えることを決定したのだ。館長いわく「私たちはネイティブアメリカンのコミュニティと非常に緊密に連携しており、これらのオブジェは彼らの文化的慣習に不可欠です。したがって、(今回の返還は)これらのコミュニティを、彼らの先祖によって作られた彼らの文化的伝統と再接続するものです」とのこと。おそらく今後、こうした文化遺産や歴史的遺産の返還の流れはその他の民族、博物館へも波及していくことだろうと思う。本物のオブジェを気安く鑑賞できなくなってしまうことには寂しさもあるが、それぞれの民族にとってその返還がポジティブな効果をもたらすことになるのであれば、これは当然の権利であると言えるだろう。それに現在の3Dプリント技術を用いれば、小さな傷や欠陥などの詳細までをも再現した精巧なレプリカを模造することができる。本物同然の鑑賞体験をえることだって不可能ではないのだ。これもまた技術が歴史を変える一つの事例となるだろうか。3Dプリント技術によって博物館のあり方が変わろうとしている。

続きを読む

2025年に使うべきCADソフトウェアはどれ?

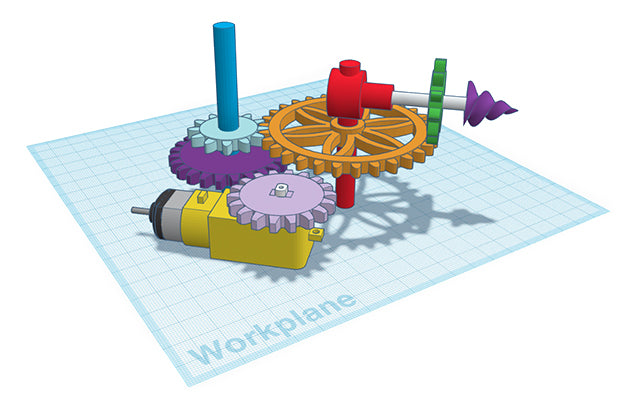

2025年に最高のCADソフトウェアはどれ? 3Dプリンターで何かを出力するためには、出力の元になる3Dデータが欠かせない。CADソフトウェアとは、この3Dデータをデザイン、モデリングするためのソフトウェアのことだ。そもそもCADとは「Computer Aided Design」の略で、「キャド」と読む。かつては手作業だった設計や製図をコンピュータで行うためのソフトウェアとして開発され、様々な分野において活用され続けてきている。今回はこの3DCADデータを作成するためのソフトウェアの中でも今最も注目のソフトウェアを紹介したい。まずは以下にラインナップを示したい。 SketchUpVectaryOnshapeSelfCADAutoCAD WebTinkerCAD 必ずしも3Dプリント用のデータ作成に適したソフトウェアに限らない。ブラウザベースで使用できるCADソフトウェア全体の中から機能性に優れたソフトウェアが紹介されている。ちなみに、当メディアでは以前にも3Dデータ作成ソフトについて、基礎的な情報を紹介したことがある。以下の記事では3DCADソフトと3DCGソフトの違い、そのメリットデメリットなどについても解説している。こちらも併せてご参照いただきたい。 世界が愛用する6つのCADソフト さて、では2025年にオススメの3DCADソフトウェアを順番に見ていこう。SketchUpTrimbleのSketchUpは、専門家に最も人気のあるCADソフトウェアの1つだ。建築家や造園家や商業用インテリアデザイナーなどの関連分野に最適な「スケッチ」「押し出し」機能を持ち、すでに多くのユーザーに親しまれている。フルでインストールするとかなり重いアプリケーションになるが、SketchUpShopというブラウザベースのバージョンもあり、こちらは非常に使いやすい。もちろん、SketchUpShopでは部分的に使用できない機能もあるが、まず試してみたいという方はブラウザ版からトライしてみるのがいいだろう。SketchUpの特筆すべきポイントはSketchUpWarehouseと呼ばれる、簡単にインポートできる何千もの3Dモデルがソフトウェア内に用意されているところだと言われている。これはブラウザベースのSketchUpShopでも使用可能であり、大変便利だ。また初心者にも使いやすいと定評があり、さらに無料枠も用意されていることから、とっつきやすさも利点の一つ。なお欠点としては、パラメトリックCADモデラー(※)の履歴機能がないため複雑なエンジニアリングには向かないということなどが指摘されている。※パラメトリックモデラーについては日経XTECHの以下の記事がわかりやすい。https://xtech.nikkei.com/dm/article/COLUMN/20130705/291110 【SketchUp】https://www.sketchup.com/ja VectaryVectaryはテクニカルなデザイナーよりも芸術系コミュニティを対象としたブラウザベースのCADソフトウェアだ。エンジニアリングに使用されるシステムであるパラメトリックモデラーの一種ではあるが、Vectary自身が自身の機能をハイブリッドとして定義しており、あくまでも芸術的なアプリケーションとして打ち出されている。特徴はその強力なレンダリング機能だと言われる。ライブレンダリング機能が備わっているため、作業中にもデザインがどのように機能しているかを知ることができる。また、VectaryはオンラインARビューアー機能を持つため、現実の空間でデザインを見ることもできるという点も魅力の一つだ。そして何より優れているのは、全てのバージョンが無料で商用利用できるという点だろう。機能のほとんども無料利用枠で使用できる。ただ、無料枠においてはユーザーを25プロジェクトに制限し、バージョン履歴を禁止し、プロジェクト共有とWebARビューアーへのアクセスが制限される。もし全ての機能にアクセスしたければ月額12$、年額99$のプランに加入する必要がある。 【Vectary】https://www.vectary.com/OnshapeOnshapeは現状で最も高度なオンラインCADソフトウェアの一つとして知られている。ブラウザベースのソフトウェアとしては信じられないほど強力なCADを詰め込み、最先端のプロフェッショナルユーザーや企業に適したプログラムを提供する、ブラウザで使用可能な最高水準のパラメトリックモデラーだ。Onshapeの優れた点としてまず充実したコラボレーションツールの存在を挙げることができる。Onshapeはあらゆるプロジェクトに「ブランチアンドマージ」機能を提供してり、これによりデザインの編集を分岐して特定のイテレーションと区別することができる。これは大規模なオープンソースプロジェクトなどに最適な機能だ。一般的にOnshapeは高度な製品設計などに最適なソフトウェアとして知られており、芸術的な3Dモデリングには向いていない。また、通常のユーザー向けには開かれておらず、企業組織を対象としたソフトウェアとして提供されている。商用利用するためには年間1500$が掛かる点からも、3Dプリンターの一般ユーザーが使用することは考えづらい。あくまでも、こういうソフトウェアもある、という程度に認識しておいてほしい。 【Onshape】 https://www.onshape.com/ja/SelfCADSelfCADは非常にユニークなオンラインCADソフトウェアだ。シンプルさと堅実さ、またTinkerCADのような初心者向けソフトウェアとしての親しみやすさも兼ね備えている。TinkerCADよりも多くの機能を提供しているが、より高度なソフトウェアと比較すると少し控えめだ。要するに、一般向けとプロ向けのちょうど中間くらいの機能を持つソフトウェアだということだろう。基本は無料で使用できるが、高度なメッシュモデリング機能を使用する場合は有料となる。またスライサーも統合されており、スライサーソフトいらずなのもありがたい。インタラクティブなチュートリアルも搭載されていて、コミュニティと技術を共有することもできる。 【SelfCAD】 https://www.selfcad.com/AutoCAD WebAutoDeskが提供する、CADソフトウェアの代表的な存在として知られるAutoCADのブラウザ版。注目は非常に簡略化された2DDWGエディタだ。通常のAutoCADのような高度なオプションはないが、デスクトップで開くなどの便利な機能がもたらされている。すでにAutoCADを使用している方が、より迅速なオンラインソリューションを探しているという場合、このAutoCAD Webが最適な答えとなる。 【AutoCAD WEB】 https://www.autodesk.co.jp/products/autocad/overview TinkerCAD最後はすでにお馴染みのTinkerCADだ。すでにお使いの方も多いだろう。おそらく一般に最も知られているオンラインCADソフトウェアだ。完全に無料のソリッドモデリングプログラムで、主にCAD初心者を対象にしている。ソフトウェアのシンプルな性質により、多くの場合、シンプルなデザインを作成するためのソフトウェアとして用いられているが、一般の3Dプリンターユーザーにとっては、決してそこまでの不足は感じないはずだ。子供や若者向け機能として、TinkerCADでデザインしたデータをMinecraftやLegoなどの人気ゲームに取り込み使用することができるという機能もある。また初心者向けにかなり充実した、ガイドやレッスンのプロジェクトも含まれている。ギャラリー機能も充実しており、他の人の作品などを閲覧することで、制作のインスピレーションを得ることもできる。そして何より完全に無料のソフトウェアであるという点も魅力だ。ただ、やはり初心者向けではあるため、より高い機能を求める人には物足らないのも事実だろう。さらなるステップを求める人はまず上述したSelfCADを試してみるといいかもしれない。 【TinkerCAD】...

続きを読む

メットガラ2022を魅了した3Dプリント技術の想像力|イリス・ヴァン・ヘルペンのハイブリッドデザインがモードを革新する

ファッションの世界的な祭典で注目を浴びる3Dプリントファッション メットガラといえば、毎年5月の第一月曜日にニューヨークのメトロポリタン美術館で開催されるファッションの祭典である。今年の5月に開催されたメットガラ2022にも、多くのハリウッドセレブやアーティストが参加し、次代の最先端モードの一端を垣間見せてくれた。 どうやら、クラシック回帰の流れは今年も健在のようで、たとえばキム・カーダシアンが着用していたのは、かのマリリン・モンローがケネディ元米国大統領の誕生日パーティーで着用した有名なドレスのデザインを再構築したものだ。あるいはブレイク・ライブリーは19世紀末を思わせるヴェルサーチのロングドレスで登場し、そのゴージャスさに誰もが息を飲んだ。 そんな百花繚乱のメットガラ2022の中でもひときわ目立っていた存在がいる。オランダ人デザイナーのイリス・ヴァン・ヘルペンだ。彼女がデザインしたいくつかのガウンたちは、まさに過去と未来を融合させた、レトロフューチャーな新しさに満ちていた。 イリス・ヴァン・ヘルペンは2010年より3Dプリント技術を洋服デザインに取り入れてきた3Dプリントファッションのパイオニア的存在だ。これまでもビヨンセやレディガガなど名だたるセレブ達にドレスを提供し、業界の注目を集めている。 今回まず目を引いたのは、女優で歌手のダヴ・キャメロンが纏った宇宙世界のスパイラル星雲をモチーフにした真っ白なドレスだ。19世紀風の刺繍をモチーフにしつつ、それを3Dレーザーカット技術によって再構成したというデザインは、まさに伝統技術と現代先端技術を交差させる仕上がりになっている。10人以上で手がけ、600時間以上の作業によって作られたというだけあり、そのデザインは極めて繊細だ。 【New Photo】Doveは本日、ニューヨークのメトロポリタン美術館で開催される大規模ファッションイベント #MetGala2022 に出席。とっても美しいですね.....🕊 pic.twitter.com/oK0uvDlWmu — Dove Cameron Japan (@DoveJapan) May 3, 2022 ...

続きを読む

光造形3Dプリンターの設定に関するデータベースサイト「MAKER TRAINER」が登場

機種ごとに違う3Dプリンターの推奨設定 3Dプリントを成功させるためには、機能性の高い3Dプリンター、品質の良いレジンがあれば十分かと言えば、もちろんそんなことはない。どんなに良い機材、素材を使っていても、環境や設定が適切なものでない場合、思い描いたような3Dプリントを行うことはできない。 3Dプリンター並びに必要なソフトウェアの適切な設定に関しては、一応の基準値のようなものは存在する。ただ、実際のところ、3Dプリンターの機種によって設定すべき数値はまちまちだし、何を出力したいかによってもその数値は変わってくる。 すると難しいのは、自分の環境、目的に応じた適切な設定についての情報を、どう得ることができるのかということだ。結局、それぞれがトライ&エラーの中で手探りで適切な設定を探っていくしかないのだろうか。 実はこの3Dプリンターユーザーを悩ます問題に、一筋の光を差すようなサイトが登場して話題になっている。そのサイトの名前は「MAKER TRAINER」。果たしてどんなサイトなのだろうか。 光造形3Dプリントの設定を網羅するコミュニティデータベース 「MAKER TRAINER」はオープンソースの3Dプリント関連情報のデータベースサイトで、3Dプリントに関する基礎知識、最新情報を網羅的に扱う3Dプリント版Wikipediaのようなサイトだ。開設者はAdam Buteという人物で、光造形3Dプリント分野で働く人々を支援するために、光造形3Dプリントの設定に関するコミュニティデータベースとしてこれを立ち上げたようだ。 MAKER TRAINER https://makertrainer.com/wiki/Main_Page 中でも同サイト内で注目したいのが、「All resin settings」という項目だ。ここでは現在、市場で流通している代表的な光造形3Dプリンターが紹介されており、同時にそれぞれの機種に関して、使用するレジンごとの適切な設定が紹介されている。 MAKER TRAINER /All resin settings https://makertrainer.com/wiki/All_resin_settings...

続きを読む

超粘度のレジンが使用可能に! 「VLM」と呼ばれる光造形3Dプリントの最新方式

高粘性レジンを造形する粘性リソグラフィー方式 3Dプリントにおける光造形方式といえば、液状のレジン(樹脂)に光やレーザーなどの紫外線を照射することで硬化し、造形を行う方法のことだ。これは現在、熱溶解積層方式と並ぶ3Dプリント技術を代表する造形方式として広く知られている。一般に光造形方式にはSLA方式(ステレオリソグラフィ)とDLP方式(デジタルライトプロセッシング)がある。ごく簡単に説明すると、SLA方式は光やレーザーを点で照射する方式、DLPは光やレーザーを面で照射する方式だ。実は最近、ここに新しい方式「VLM」が登場した。今回はそのVLM(Viscous Lithography Manufacturing/粘性リソグラフィー)と呼ばれる新しい方式を紹介したい。なんでも、この方式を用いれば、今までの50倍の粘性を持つレジンを処理することができるようになるらしい。 BCN3Dが実現する今までにない高い弾力を持った造形物 VLM方式を開発したのは3DプリントソリューションメーカーのBCN3Dテクノロジーだ。バルセロナを拠点とする同社は、ヘンケルアドヒーシブテクノロジーズとのコラボレーションによって、すでに特許取得済みのVLMプロセスのさらなる開発を継続させている。VLM方式の特性は何よりその粘性にある。高い粘性を持ったレジンを使用することによって、今までになかった弾力を持った造形物を3Dプリントすることができるようになったのだ。 この技術においては、透明な転写フィルムの両面に高粘度レジンの薄層をラミネートすることで、BCN3Dが「低粘度制約」と呼ぶものが取り除かれている。それによってレジンに新しい改質剤と成分を追加することが可能になった。VLMのこの独自の特性は、今までには光造形で使うことができなかった高い粘性のレジンを使った造形を可能にする。これらの材料は、緩く架橋されたポリマーネットワークを得るために、高い割合のオリゴマーを含むことができる。これは、機械的応力に耐え、工業用グレードの成形エラストマーのように動作する機械的特性を提供できる構造だという。 これまでもゴムライクレジンのような、弾性に富んだ造形物を出力するためのレジンは存在したが、VLMによってその弾力と伸縮性、強度が飛躍的に向上するということだ。果たして、この技術的革新がどのような可能性を切り開くのか、注目していきたい。

続きを読む

あの『MAKERS』から10年、バイデン大統領が満を辞して仕掛ける「AMフォワード」プログラムとは?

米国政府が本腰を入れて3Dプリンター業界を支援 「3Dプリンターはものづくりに急激な変化をもたらす可能性がある」これは2013年にバラク・オバマ米国元大統領が一般教書演説において述べた言葉だ。その前年にはテック系メディア「Wired」の元編集長であるクリス・アンダーソンの著書『MAKERS』がベストセラーに。同書では3Dプリンターが次代の技術の主人公として大きく取り上げられ、日本でもNHK出版が翻訳版をリリースし、たくさんの人に読まれた。当時はマスメディアでも3Dプリンターの存在が大きく取り上げられていた。いわゆる3Dプリンターブームの到来だ。もちろん、技術自体は1980年代より存在したが、重要な特許の期限が切れ、一般に技術が解放されたことにより、あの頃、3Dプリント技術が一挙に世界に広まったのだった。あれから間もなく10年が経とうとしている今年、バイデン米国大統領はあらためて米国内の3Dプリント産業の成長をさらに促進することを目的とした「AMフォワードプログラム」を立ち上げた。このプログラムは、米国政府と巨大な多国籍企業が3Dプリントのイニシアチブ、関連中小企業をさまざまな方法でサポートする目的で立てられたものだ。 行われるプログラムは以下の形だ。①より手頃なコストで3D印刷機器を設置するための小規模メーカーへの資金提供②メーカーへの技術支援③3D印刷労働力の構築④業界標準の設定つまり、市場、業界全体を活性化し、大幅に底上げすることが目指されている、ということだ。特に①の資金提供は、中小企業が設備をアップグレードするための貸付プログラムとも一体となっており、これは間違いなく製造業の3Dプリント化を推し進めることになるだろう。それに合わせて3Dプリント技術に関するカリキュラムを作成し、技術を使いこなせる労働力の養成も行おうというのだから、米国政府はどうやら本気で3Dプリント業界を盛り上げていくつもりのようである。なんでも今回の米国政府の方針は、コロナ禍や戦争によるサプライチェーンの危機を背景にしているらしい。物流に依存しすぎない地産地消型の経済を作っていく上で、3Dプリント技術にあらためて注目が集まっているということだろうか。特にここ数年で注目されているのは、医療用3Dプリント技術への投資が増えていることだ。コロナ禍の影響もあり、過去2年間でこの分野は大幅に成長している。現在、医療3Dプリント技術の市場規模は約106億ドルということだが、バイデン大統領はこの分野に重要なサポートを公式に行っており、予測では2030年までに500億ドルに拡大するのではないかとも言われている。およそ5倍と考えるとものすごい数字だ。いずれにせよ、業界はいよいよ新しいステップに踏み出そうとしているのかもしれない。次の10年、3Dプリント技術に果たしてどんな展開が待ち受けているのだろうか。今後も注目していきたい。

続きを読む

写真から3Dデータを作成する「フォトグラメトリー」の方法と代表的なソフトウェア

フォトグラメトリーとは何か 現実の空間に存在するものを3D空間にデータとして取り込む上で、まず思い浮かぶ代表的な方法に3Dスキャンがある。これは3Dスキャナーという特殊な機器を用いて対象となるオブジェをスキャニングし、3Dデータ化するという技術だ。これは現状で最も簡単な方法だといえるがいくつか問題もある。たとえば巨大な建築物などサイズのあるものをスキャンしようという場合、普通の3Dスキャナーでは基本的に間に合わない。あるいは用途が限定されている人にとっては、そのためにわざわざ3Dスキャナーを購入するということが躊躇われるというケースもあるだろう(なお現在は比較的に安価で高性能な3Dスキャナーも存在する。一般向け3Dスキャナーの購入を検討されている方は以下の記事を参照してほしい)。 2021年に買うべき3Dスキャナーはどれか? お手頃タイプからプロ仕様まで6選 https://skhonpo.com/blogs/blog/3dscan2021?_pos=4&_sid=4060c76b9&_ss=r この場合、別の方法に頼る必要がある。それがフォトグラメトリー(写真測量)だ。フォトグラメトリーとは、写真から3Dモデルを作成する技術のことで、測量士や建築家、エンジニアの方々が地形図などを作成するためによく使用されていることで知られている。もちろん、一般人が3Dプリントのための3Dデータ作成にこの方法を用いることも可能だ。 その際、撮影した写真を3Dデータへと変換する上ではフォトグラメトリー用ソフトウェアを使用することになる。そこでここではフォトグラメトリーによる3Dデータの作り方と、代表的な無料フォトグラメトリー用ソフトウェアを紹介してみたい。 フォトグラメトリーの方法 まずフォトグラメトリーによって3Dデータを作成する場合、対象となるオブジェの数十枚から200枚程度の写真が必要になる。現在では全方位360度に設置したカメラを使い一瞬で撮影を終わらせることができる専用ブースなどもある。どれくらいの精度を期待するか、あるいは対象となるオブジェがどれくらい複雑かによっても掛かる手間は変わってくる。ある程度、簡単な構造のものであれば、写真50枚程度でかなりの精度の3Dデータを作成することができる。その上で、カメラはできるだけ高画質で絞りやシャッタースピードを調整できるカメラの方がいい。ただ、最初はiPhoneやスマホのカメラ機能でも問題ない。撮影は基本的に被写体を囲むように360度ぐるっとまんべんなく撮影する。最終的にはソフトウェアが勝手に合成してくれるため、撮影のコツはとにかく死角を作らないことだろう。写真は多ければ多いほど精緻な3Dデータになる。撮影が終わったら、写真の明るさ調整をする。これは合成された時に明るさにバラつきが出るのを防ぐためだ。ここまで準備できたら、いよいよソフトウェアの出番だ。 代表的な無料フォトグラメトリーソフト フォトグラメトリー用のソフトウェアにはプロが用いる高度なものから、一般人がライトに使用するための簡易的なものまで様々ある。ここでは代表的なソフトウェアの中でも無料で使用できるものを紹介したい。1.3DF Zephyrまず一般的に最も知られているのは3DF Zephyrだろう。3DF Zephyrは有料ソフトだが、無料体験版があるため、初めてフォトグラメトリーに挑戦する人はそちらの無料体験版を使うことができる。使いやすさにも定評があり、またユーザー数が多いため、解説記事などが充実しているという点もプラスポイントだろう。ただ3DF...

続きを読む

あのイッセイミヤケが3Dプリントフットウェアを発表|日本の「草履」をモチーフに伝統と革新を融合させた名作

日本が誇るあのデザイナーが3Dプリント技術を駆使して制作した和モードなサンダルをリリース 三宅一生が主宰するイッセイミヤケと言えば日本のドメスティックブランドの代表的な存在だ。1973年にパリコレデビューを飾って以来、川久保玲のコム・デ・ギャルソン、山本耀司のYohji Yamamotoらと並んで、1980年代のDCブランドブームを牽引、その後も常にハイファッションシーンの第一線を走り続けてきた。 そんな三宅一生が、1998年より本体であるイッセイミヤケのラインとはまた異なるラインとして取り組んでいるのが「A-POC」というブランドだ。コンセプトは「服づくりのプロセスを変革し、着る人が参加する新しいデザインのあり方」。2021年にはあらためて「A-POC ABLE ISSEY MIYAKE」として新展開も打ち出し、異業種とのコラボレーションなどによる意欲的なアイテムを打ち出している。 今回、取り上げるのはその「A-POC ABLE ISSEY MIYAKE」がこの4月に販売を開始した最新アイテム「TYPE-III Magarimono project」というものだ。 「最新テクノロジーとハンドクラフトを掛け合わせた男女兼用3Dプリントソールサンダル」として発表された本作は、株式会社MAGARIMONOとの共同開発プロジェクトによって制作され、MAGARIMONOが得意とする3Dプリントによるフットウェア技術と、職人の手仕事を掛け合わせたハイブリッドな一品となっている。デザインに関して言えば、さすがの一言。オーソドックスさを残しつつもディテイルには遊び心が溢れている。伝統と革新の調和を目指しつつもデイリーユースにこだわり、あくまでも日常で快適に履くことができるプロダクトとして打ち出されている。 デザインのモチーフとなったのは草履という、紐を編んで履物にするという日本古来の製法の履物。そのともすれば古風になりすぎてしまうモチーフを、オールブラックでデザインすることで、モードな仕上がりに落としている。なお、今回共同開発したMAGARIMONOは2020年に積乱雲をモチーフとしたスニーカー「ORIGINAL」を発表して、日本初の3Dプリントスニーカーとして大いに話題となっていた。 今回はそうした先行作品で培った技術を元に、あのイッセイミヤケとのコラボレーションを果たしたというわけだ。3Dプリントフットウェアに関しては、すでに世界でも様々なアイテムが作り出されているが、デザインの洗練というところで言えば、技術ばかりが先行してしまい物足りなさがあったのも事実。今回の「TYPE-III Magarimono project」はその点、デザイン性においても極めて優れたものとなっている。3Dプリントファンの皆さん、今夏の足元を最高品質の3Dプリントフットウェアで着飾ってみるというのはいかがだろうか。 A-POC...

続きを読む

10年に1度、世界最大級の園芸国際展示で最先端3Dプリント技術が大活躍

国際的な園芸の祭典で活躍する3Dプリント技術 オランダで10年に一度だけ開催されるフロリアード・エキスポは、世界でも最も有名な園芸の国際展示会の一つだ。2022年はそのエキスポイヤーであり、すでに4月14日からオランダの首都アムステルダムから約30キロほどの距離にあるアルメーレトいう町にておよそ40カ国以上の参加国による展示が始まっている。ここから10月9日までの約半年間、アルメーレは世界中の園芸ファンたちにとって非常に熱い地となる。「Growing Green City」をテーマに掲げた今回のフロリアード・エキスポ2022は、未来の温室やサステナブルなイノベーションにあふれたパビリオン、あるいはアートやカルチャーイベントなど花と園芸に関する最新テクノロジーを巻き込んだ多様な展示が行われており、すでに見所満載だと高い評価を集めている。さて、そんなフロリアード・エキスポ2022の中で、今回、特に注目すべき点が3Dプリント技術の活躍だという。たとえばカタールのパビリオンにおける鳩のような形を3Dプリント建築や、持ち運び可能でサステナブルな3Dプリントワークスペースなど、10年前のエキスポの際には見られなかった新しい可能性が模索されているようだ。注目はやはりカタールの3Dプリント建築だろう、。今回、「都市地区」エリアでカタールが展開したのは、都市の抱える諸問題のソリューションをテーマとする、美しく実用的な3Dプリント建築のプロトタイプの展示だ。 パビリオン内の約2000平方メートルの区画内に建造された4つの塔にはそれぞれのストーリーがあり、中でも「ピジョンタワー(鳩の塔)」と名付けられた建造物は視覚的に美しいだけではなく、実際にそれが都市に生きる鳩の避難所として機能するなど、生態系農業の実現を促進する独自の構造となっており、すでに多くの鳩たちがその塔を使用しているという。 このピジョンタワーを印刷したのは建築会社のBAM。使用したのはSaint-GobainWeberBeamixと呼ばれる工業用3Dプリンターで、これまでに歩道橋や住宅など様々な建造物を3D印刷してきている。画期的な点は鉄筋やコンクリートを用いていない点だろう。タワーは66のパーツから構成され、63トンの重さがあるが、その建設から排出される二酸化炭素は、通常の建設にかかるよりも60%も少なくなっているようだ。もちろん、3Dプリント技術を駆使しているのはカタールパビリオンだけではない。たとえばUAEは約825平方メートルのパビリオン自体を3Dプリントで建設した。これは3Dプリントされたものとしては世界最大のファサードを持つものになるらしく、今回のエキスポの目玉の一つとなっている。また、素材が完全にリサイクル可能なものであるという点も注目すべきだ。 また、エキスポのフレボキャンパスではR-lgloと呼ばれる移動可能な3Dプリントポータブルワークスペースも見ることができる。このワークスペースはあらゆる需要、あらゆる場所に適合する多機能なものとなっており、たとえばイベント会場やガーデンハウス、ビーチハウスなどとしての使用が想定されている。洗練されたデザインも目を引くが、何より素晴らしいのはわずか2週間で製造可能で、2日で組み立てるという簡便性だろう。今後どのように実用されていくのか楽しみだ。 さて、エキスポ全体において、エコロジー、そしてサステナビリティへの意識がかなり高く設定されていることが分かる。それが今の時代の空気であり、関心事であるということだろう。そして、3Dプリント技術に関して言えば中東国家の活躍がめざましい。もちろん日本もパビリオンを出展しており、華道などをモチーフにした日本らしいわびさびのある園芸空間が作られているようだ。 この投稿をInstagramで見る Floriade2022 Japan Exhibits(@floriade2022japan)がシェアした投稿 いずれにせよ、取り上げたものだけではなく見所満載のエキスポである。以下のリンクから公式サイトに飛べるので是非覗いてみてほしい。FLORIADE2022 https://floriade.com/en/

続きを読む

3Dプリント止血帯を戦場の最前線に届けるボランティアプロジェクト

戦地で傷ついた人を支援する3Dプリント技術 人類の長きに渡る努力にも関わらず、世界平和はいまだ実現したことがない。ご存知のように、現在も世界の各地では戦争が続いている。もちろんロシアとウクライナに限った話ではない。中東で、アフリカで、アジアで、ほぼ毎日のように誰かが戦争によって命を落としている。戦地、あるいは紛争地で苦しんでいる人々に3Dプリント技術はどんな援助を行うことができるだろうか。武器の製造、いや、武器は戦火を広げることには役立っても、戦火を鎮めることには役立たない。今まさに砲撃に怯えている市民にとって、外野にいながらできることというのは極めて限られている。とはいえせめても何かできないだろうか。そういう意志を持って3Dプリンターによって可能な救援方法を模索している人たちもいる。たとえば、[3DPrintingforUkraine]だ。 [3DPrintingforUkraine] https://3dprintingforukraine.com/ 戦地においてなんらかの理由で怪我をしてしまった場合に怪我を治療するための医療キットの一部を、3Dプリントすることならできるかもしれない。そう考えた彼らが現在、取り組んでいるのは、市民が自分自身でも迅速に使用することができる軽量で強力な止血帯の3Dデータ作成とその配布だ。一般に市販されている止血帯は、成形ナイロンバックルとファスナーバンド、およびねじれたときに必要な閉塞力を提供するウィンドラスとして機能する非常に頑丈なプラスチックハンドルなどから構成されている。3Dプリントバージョンの止血帯は、そうした商用ユニットのパーツほど合理化はされていないが、かなりの力に耐えるのに足る強度は担保できているという。すでに一部は戦地に届けられているようで、彼らのサイトを見ると、近日中にこの止血帯の配布を寄付制で大規模に展開する予定であることが示されている。[3DPrintingforUkraine]は、ロシアによるウクライナ侵攻が開始され、まもなく立ち上げられた国際的なボランティアチームだ。医療専門家、エンジニア、学生、そしてこの危機を支援する意欲のあるすべての人々からなり、3Dプリント止血帯の開発、生産を調整し、それらを最前線に直接配布することを当面の目標としている。 ちなみにサイト内にはそのテスト動画も掲載されており、またウクライナ語による使用ガイダンス動画も掲載されている。フォームから申し込めば、止血帯のSTLファイルと印刷手順がメールによって送られ、それを元に出力した部品を所定の収集場所に発送すると、そこで部品が組み立てられ、戦場に届けられるというシステムだ。 同団体はあくまでもウクライナ支援を目的に設立された団体だが、3Dプリンターによって可能な戦場支援の試みとして、こうした動きが様々な形で立ち上がっていくことは望ましいことだ。確かにそれぞれの戦争、それぞれの紛争については、個々人それぞれに様々な考えや意見があるかもしれない。だが、一人でも多くの方の命が救われてほしいと願う気持ちそのものにはイデオロギーは関係ないだろう。3Dプリンターを通じた支援の輪がますます広がっていくことを願うばかりだ。

続きを読む

中世イタリアの古塔を彩る3Dプリント家具|伝統と革新が完璧に融合したスイート

3Dプリント家具で古塔をモダンに 3Dプリント家具を用いた素晴らしい空間がまた新たに誕生した。舞台はイタリア、古代の漁村ポルトヴェネーレのリグリアン海を見下ろす中世の古塔。今回、その古塔が新たな観光地として改装された。絶好のロケーションで古き良きイタリアの風景を楽しむその空間を彩ったのは、3Dプリントされた家具と装飾だ。 古塔の名前はキャピトラレ・イーストタワー。その最高経営責任者であるアンドレア・ボレンギは今回、1000年前の古塔を修復、リサイクル材料を用いて環境に優しい建築を徹底し、地元住民への貢献を試みた。日本ではちょっとありえない光景、まるで時代が真空パックされたかのような外観は、さすが歴史深いイタリアといったところだろうか。 構想3年、2022年4月にようやく完成したスペースを装う上で、ボリンギは地元の3Dプリント企業であるCaracolとの提携を行なった。剥き出しのレンガに覆われた、古典的な雰囲気だからこそ、逆に最新のテクノロジーが映える。3Dプリンターならではの流線形が際立つ家具たちは、クラシックな内装にモダンなアクセントを加えている。 全ての家具と装飾品は環境に優しい3Dプリント技術を使用し、大理石や金メッキなど貴重な原材料を統合して作られた。今回用いられたのはCaracol独自のAMロボットシステム。6軸のテクノロジーと自由形式のスライスは、規模と複雑さに制限がない。かくして複雑で有機的な家具が製造された。 CaracolのAMロボットシステム もちろん椅子からヘッドボード、壁の備品まであらゆるディティールがオーダーメイドだ。美しい街に相応しい、伝統と革新が完璧に融合した極上のスイート空間。旅行者は海の景色を望むこのユニークなバルコニーに滞在することができる(要予約)。少しずつ海外旅行のハードルが下がりつつある昨今、久しぶりの海外旅行先の候補としてイタリアはいかがだろうか。

続きを読む

目には見えないQRコードをオブジェクトに埋め込む裏技をMITが公開

赤外線カメラで隠れた模様を検出 QRコードを3Dプリントすることは簡単だ。以前、別の記事でも取り上げたことがある。 QRコードを3Dプリントするための5つの手順と注意点 今回はその進化形。目には見えないけど赤外線カメラでは読み取ることが可能なQRコードをオブジェクトに埋め込む技法を紹介したい。 実はこの技法を紹介しているのはMITなのだ。MITによれば、その技法はInfraredTagsと呼ぶらしい。必要なものはFDMプリンターと透過的なフィラメント。一見するとプレーンなオブジェクトに、QRコードやArUcoマーカーなどを埋め込むことで、そのラベルを赤外線カメラで検出できるようにする技法だ。 なんでも適切なツールを使用すれば、そのプロセスは実に簡単らしい。まず研究チームが使用しているフィラメントは、赤外線に反応する3dk.berlinの特殊フィラメントだ。 3dk.berlinhttps://3dk.berlin/en/special/115-pla-filament-ir-black.html このフィラメントは可視スペクトルではほとんど見えないが、赤外線によって約45%が透過されるという。機械可読ラベルは、コードのジオメトリを表すために赤外線フィラメントとエアギャップの組み合わせを使用するか、赤外線フィラメントと通常のフィラメントを使用したマルチマテリアル印刷を行うことにより、印刷オブジェクトの壁に埋め込まれるようだ。 特にマルチマテリアル印刷の方がよりよく機能するというが、いずれにしても赤外線カメラがラベルを検出するのに十分なコントラストでプリントしてくれる。ただ、平均的なスマホのカメラ自体はこれらの埋め込まれたタグを受動的に読み取るのに十分な赤外線感度がない。そのためMITの研究チームは、RaspberryPiNoIRのような赤外線ブロッキングフィルターがなく、かつ簡単に入手できるカメラを使用している。チームが提供しているPDFには、実装のためのより詳細な方法が記載されており、また以下の動画ではそのデモンストレーションを見ることができる。 現状、スマホのカメラでは識別が難しいため、あくまでも実験レベルの遊びにはなってしまうが、これが普及したら様々な応用が可能だろう。外観を損なうことなくオブジェクトに個体識別用のIDを埋め込んだり、あるいは赤外線を通すと浮き上がるロマンチックなメッセージをオブジェクトに忍ばせてみたり。隠れたオシャレと思うと、どこか粋でもある。ご興味ある方はぜひトライしてみて欲しい。

続きを読む

ANYCUBIC PHOTONの最新「M3」シリーズを世界的3Dプリンターメディアはどう見ているか

ANYCUBIC PHOTON から第三世代となる光造形機「M3」シリーズが登場 あのANYCUBIC PHOTON から第三世代となる「M3」シリーズが登場、いよいよSK本舗でも予約開始となった。前シリーズのPHOTON MONOは世界中から絶賛され、有名レビューサイトでも軒並み高評価を得ていた。さて、今回の「M3」シリーズではいかなるアップデートを果たしているのだろうか。まず、今回の「M3」シリーズは3つのヴァリエーションからなる。M3、M3Plus、M3Maxのトリオで、いずれも光造形方式となっている。実はこのほかに、FDM方式のKOBRAとKOBRA MAXも同時リリースされるのだが、今回はまず「M3」シリーズについて取り上げてみたい。 KOBRA予約販売ページ→ https://skhonpo.com/collections/anycubic/products/anycubic-kobra KOBRA MAX予約販売ページ→ https://skhonpo.com/collections/anycubic/products/anycubic-kobra-max 参照にしたのは世界的3Dプリンターレビューメディアである「ALL3DP」。硬派なレビューサイトである同メディアは、今回リリースとなったANYCUBIC PHOTONの第三世代をどう見ているのだろうか。なお、リリース前の記事のため、実際に使用した上での体験記事ではない。あくまでもスペックや前情報を元にした予測記事であることをお断りしておく。 M3は最もリーズナブルながらハイスペック まず今回最も安価なM3はどうだろうか。 ALL3DPはこのM3を「第2世代のMonoシリーズのベースプリンターであるPhotonMono4Kの準フォローアップ」であるとしている。今回のトリオの中で最もスペックは抑えられているが、それに見合った価格が設定されており、「予算重視、またはエントリーレベルのユーザー向けのプリンター」だと評している。今回、その名前から「4K」の文字は外されているが、M3には4KLCDがある。さらに前作よりビルドボリュームは格段に上がっており、前作の132x 80 x 165 mmに対して、163...

続きを読む

超音波によって壁や皮膚の反対側にマテリアルを造形する未来の3Dプリント技術「ダイレクトサウンド」方式が特許を取得

壁や皮膚の向こう側にオブジェクトを構築 これまで3Dプリント技術は、樹脂を用いた積層溶解や光造形、あるいは金属粉末、さらにはナノ、バイオ、ボリュメトリクスまで、様々な造形方式を発明してきた。この度、そこに新しい方式が加わった。その名も「ダイレクトサウンド」方式だ。これはカナダのコンコルディア大学の機械・産業・航空宇宙工学科のマイクロナノバイオ統合センターに寄って開発された方法で、集束超音波を用いたこれまでにない新しいプロセスとなっている。研究チームによると「ダイレクトサウンド方式(DSP)」の説明によると、これは材料(硬化剤または異なる混合物と混合されたモノマー)を集束超音波場に晒すことによって造形する方式だという。モノリシック球形集束トランスデューサーによって生成される超音波場は、ビルドチャンバーのシェルを通過した後、ビルド材料に到達するという。その際、音圧の変化を利用して、バブル内にマテリアルを生成するということだ。 画像引用:nature communications この方式の非常に刺激的なところは、リモートプリンティングが可能であるということだろう。つまり、音波を壁や皮膚を通過させて、壁や皮膚の向こう側にオブジェクトを触れずに構築できるのだ。研究チームはこれによって「航空宇宙産業における隠れた部分のエモート修復やオンサイトメンテナンス、および医療アプリケーションにおける体内部分の生体内リモートおよび非侵襲的バイオプリンティング」にこの「ダイレクトサウンド方式(DSP)」を使用できるとしている。注目すべきは「医療アプリケーションにおける体内部分の生体内リモートおよび非侵襲的バイオプリンティング」だろう。これは身体の外にある3Dプリンターを用いて、身体の内部においてマテリアルを構築できる可能性があるということだ。手術なしで定義された構造を局所的に印刷することができるというのは端的に言ってすごい。具体的には、例えば皮膚に材料となる液体を注入することで、皮膚を切り開かずにフェイスリフトを皮膚下に挿入するということが可能となる。これは全く新しいアプローチだ。もちろん、今後様々な使用実験を重ねる必要はあるだろうが、すでにチームは特許も取得している。つまり、何らかの形で商業化する準備があるということだ。今後の展開に注目していきたい。

続きを読む

ドイツが生んだUMAのような3Dプリントスニーカー|その斬新すぎるデザインが話題に

神話上の怪物の足のようなスニーカー ドイツのデザイナーであり建築家のステファン・ヘンリッヒが、神話上の生き物の足に基づいた独自のデザインの3Dプリントスニーカーを発表した。SLS3DプリンターメーカーのSintratecのSLSS2システムで3Dプリントされることを想定して特別に設計された動物の足のようなスニーカーは、ビッグフットやネス湖の怪物などのいわゆる「UMA(クリプティッド)」の足をイメージしたもののようで、彼らのように野生地を歩く機能性を備えているという。 今回用いられたSLSS2システムは以前、メルセデスベンツグループがバスやトラックの3Dプリント用のスペアパーツの作成に用いたり、機能的な電動バイクを設計したETHチューリッヒの学生チームなどの自動車アプリケーションにおいて使用されてきた。今回、ヘンリッヒはこのS2システムを利用して、靴を個々の着用者の足に合わせてカスタマイズできるような設計を行なっている。 アディティブマニュファクチャリングの設計を専門とするヘンリッヒは、彼の作品が、建築、ナレーション、設計、ロボット工学の分野にあると説明している。彼は以前より数多くの3Dプリントおよびロボット工学の設計プロジェクトを実施してきており、たとえば2021年11月には3Dプリント業界のアワードである「コミュニティアドボケイトオブザイヤー」の最終候補にも選ばれている。 そんな彼の最新のプロジェクトが、SintratecのS23Dプリンターと柔軟なTPE素材を活用した神話的デザインのCryptideスニーカーというわけだ。オープンデザインのソールと、靴下にフィットするアッパーシューズで構成されたこの靴はSintratecのTPEエラストマー素材でプリントされている。ヘインリッヒによれば、ソールなど一部のパーツを硬くしたが、他のパーツは柔軟であり、快適さもかなり重視したとのことだ。 現状で、一般発売されるかどうかは不明だが、すでに待望の声があがっている。今後の発表に注目だ。 3Dプリントスニーカーの最前線 今回のヘインリッヒの作品に限らず、3Dプリント技術はスニーカーデザインに多くの革新をもたらしてる。たとえば、ドイツのスポーツウェア大手Adidasは、3DプリンターメーカーのCarbonと協力して、 3Dプリントされた4DFWDミッドソールの新しいイテレーションをリリースし、CRP Technologyは、3Dプリント機能とWindformSPカーボンファイバー素材を使用して 独自の陸上競技用トラックシューズを作成している。ボストンを拠点とするデジタル製造会社Voxel8が、Hush Puppiesの今後のデザイナーシューズの3Dプリントインソールの計画を発表し、サイクルシューズメーカーのLoreは、カスタマイズ可能なカーボンファイバー3DプリントサイクルシューズのLoreOneの予約注文を開始した。 最近では、ドイツの靴会社Soleboxとファッションデザイナーが協力して、ナイキのトレーナー向けにダウンロード可能なコンテンツを紹介しました。取り外し可能なヒールクリップは、3D印刷され、特別版のNike Blazer Lowsに取り付けられるように設計されており、靴に視覚的な効果をもたらしている。あるいは以前にSK本舗でも取り上げたテック企業Heron Prestonと靴メーカーZellerfeldの提携によって発表されたスニーカー〈HERON01〉が「世界初の完全3Dプリントスニーカー」として大きく話題となったことは記憶に新しい。 おそらく、靴市場を3Dプリントスニーカーが席巻することになる日もそう遠くないだろう。今後の展開に期待したい。

続きを読む

アメリカのテック系メディアが選ぶ「2022年に最高の光造形3Dプリンター」

2022年に最高の光造形3Dプリンターとは 先日、1996年に創刊された米国のテック系レビューメディア「tom,s HARDWARE」が「2022年に最高の光造形3Dプリンター」という記事を発表した。 同メディアは様々な最先端テックに関して、中立的で公平なレビューを行なっていることで知られており、インターネット導入以降のテクノロジージャーナリズムを90年代より牽引してきた存在の一つである。そのぶん、信用度も高い。 果たして、「tom,s HARDWARE」が今年最も評価する光造形3Dプリンターとはどれなのか。その気になる結果は、SK本舗ユーザーにとっては非常に喜ばしいものになった。今回取り上げられた6機種がいずれもSK本舗取り扱いの機種(あるいは取り扱い実績のある機種)だったのだ。 以下は「tom,s HARDWARE」が選んだ今年最高の光造形3Dプリンターの一覧だ。 1 Elegoo Mars2 Pro 2 Phrozen sonic mini 8K 3 Elegoo Jupiter 4...

続きを読む

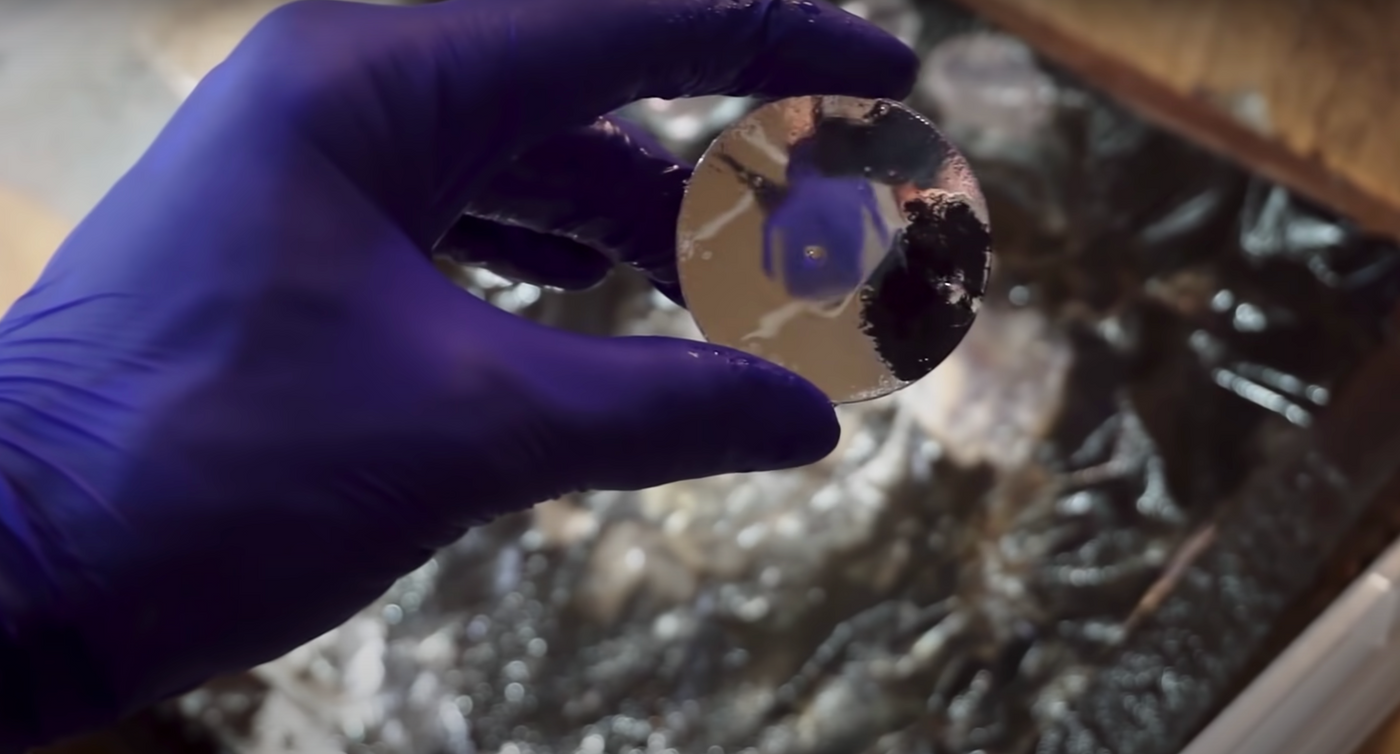

3Dプリントしたオブジェを鏡面仕上げすることは可能か? Alpha Phoenix の挑戦

オブジェクトの表面を鏡のように仕上げる 3Dプリンターで出力したオブジェを鏡面仕上げすることは可能だろうか。「鏡面っぽい」仕上げならば可能だろう。だが、誰が見ても「鏡面」と言い得るくらいに仕上げていくことはなかなか難しい。ここに挑戦したのがAlpha Phoenixという3Dプリント系のYouTubeアカウントだ。まずはその動画をご覧いただきたい。 映像の後半、11分45秒あたりを見てみると、真っ黒だったオブジェクトが見事に鏡面状に仕上がっているのが分かる。果たしてどのような工程を経たのだろうか。 まず、ミラーは光を反射するために、しっかりと平らで滑らかな表面であることが必要になる。そこで彼はまず出力したオブジェクトの表面を紙やすりで削り、次いで2液型エポキシを表面に塗布し、その表面張力によって、滑らかな作業を行うための準備を行っている。エポキシが乾燥したら、今度はいくつかの異なる種類のスプレーを噴射し、銀を表面に堆積させていく必要がある。その際、まず保湿剤を塗布することで、後続の溶液が水滴となることを防いでいる。その後、2つのプルカーサー(前駆体)をスプレーし、それらの反応によって元素の銀を物体の表面に堆積させていく。Alpha Phoenixによれば、この際、エポキシの硬化時間と2つのプルカーサーの比率が重要とのことだ。この工程を経て、オブジェは見事な鏡面状に仕上がっている。 なるほど、こうすれば良いのか…というには、やや難易度は高そうだが、仕上がりの美しさを見るとトライしてみたくなる。興味がある方は是非とも上の動画を参照しながら挑戦してみてほしいところだが、映像内で使用しているアセトンなどは可燃性も高く、眼への刺激性や中枢神経への刺激もあるとのことで、取り扱いにはゴーグルや手袋、また換気ができる環境などの厳重な注意が必要だ。お子様がいる家庭内での使用はもちろん厳禁。興味のある方は使用上の注意などをよく確認した上で安全な環境にてご使用いただきたい。

続きを読む