【3Dプリンター】業界ニュース

- 【SK本舗】NEWS・お得情報

- 【3Dプリンター】業界ニュース

- 【3Dプリンター】お役立ちコラム

- 【3Dデータ】3D DATA JAPAN新着データ

- 【ハンドクラフト】お役立ちコラム

- 3D活用事例・インタビュー

- みんなの作品集

日本の神社仏閣を3Dプリンターが救う|高校生が作った本物そっくりの仏像

神社やお寺を悩ます盗難被害 日本の正月には神社仏閣が欠かせない。無宗教と言われる日本人だが、実際のところ、その生活には仏教と日本神道のしきたりが染み付いている。確かにキリスト教やイスラム教のような明確な教義に基づいて生きているわけではないが、皆当たり前のように寺や神社に行くし、そこに崇高さや神聖さを感じ取っている。お墓参りや法事だってそうだ。お坊さんのお経を聞きながら仏前に手を合わせることは、もはや私たちの暮らしの一部をなしている。特に年越しと正月は、大晦日の除夜の鐘から、元旦の初詣に至るまで、日本人が最もその暮らしに内在化された信仰をあらわにする時期でもある。今年はコロナ禍も収まり気味であったことから、各地の神社が多くの参詣客で賑わい、正月らしい正月となったようだ。歴史を振り返れば、大変な時期にこそ人々は神社仏閣を参ってきたとも言える。そう思うと、今こそ神社仏閣がその役目を果たす時期なのかもしれない。 ところで、実は近年、神社仏閣において仏像や神像の盗難被害が相次いでいるのをご存知だろうか。被害の中心となっているのは、その文化財的価値を知られることなく、各地の集落に暮らす人々が心の拠り所として守り伝えてきた、身近に祀られる仏像など。なんとも悲しい話だが、実際にその被害が全国各地の集落に及んでしまっている。 そうした盗難事件が発生する背景には、現在インターネットのオークションなどにおいて、仏像や神像が日本の古美術品として出回っており、世界においても人気ジャンルとなっているという状況があるという。こうしたオークションでの転売を目的として、転売を目的として仏像を盗みとる窃盗犯が数多く出現しているのだ。またもう一つ、地域の高齢化と過疎化という問題もある。現在、全国で寺院の無住化が進んでいる。それに伴い、管理の担い手が不足し、結果的に犯罪を抑止する目が行き届かなくなってしまっているのだ。地方の小さな暮らしに密着している存在だからこそのセキュリティ不足、それによって生じる盗難被害。なんでも日本の伝統的な信仰を毀損するこうした問題に、今、3Dプリンターを駆使して向き合っている若者たちがいるというのだ。 高校生らが3Dプリントした「お身代わり仏像」 地元の仏像を盗難から守る。そうした意図の下に立ち上がったのは和歌山県の高校生と大学生だ。朝日新聞によれば、なんでも彼らは和歌山県海南市の大崎観音堂に祀られている釈迦像のレプリカを「お身代わり仏像」として3Dプリンターによって昨年12月に作ったというのだ。実はこの「お身代わり仏像」、すでに30体目になるという。地域の仏像とそっくりのレプリカを製造することで、特に盗難のリスクが高い場所に置かれている仏像と交換、ありうべきリスクから守ろうというわけだ。ここには同時に仏像盗難による住民たちの精神的な被害を回避するという目的もあるという。 地域にとってシンボルともなっている仏像がレプリカで良いのだろうか、という疑問に関し、朝日新聞の取材に対して、本物の仏像の保管に当たる和歌山県立博物館の主任学芸員は「作った生徒が自ら地域住民に『奉納』することが大事」と話しているようだ。たしかに3Dプリンターで作っているとはいえ、地域の信仰を守るために製造され、奉納された仏像ならば、それは間違いなく「本物」と言える。今後、実際に人々と触れ合っていくことで、霊験を獲得していくに違いない。そもそも和歌山県でこの活動がスタートしたのは2012年。なんでも2010年からの1年間で少なくとも172体の仏像が盗まれていたそうで、こうした被害を未然に防ぐ上で、博物館が中心となりレプリカの制作がスタートした。 2017年に制作されたお身代わり仏像(左が実物で右が複製) 現在、すでに15ヶ所で29体のレプリカへの置き換えが完了している(本物は博物館で保管)。今回の仏像は県立和歌山工業高校産業デザイン科の生徒らによって2020年頃から制作が始められた。まずは本物の仏像の造形を3Dスキャンし、得られた3Dデータを統合し、微修正した後に、3Dプリンターで出力したという。今後こうした取り組みが全国に広がっていくことでもたらされるものは、盗難被害の減少のみではないだろう。地域と若者とが伝統的な信仰とテクノロジーを介して繋がっていくことで、世代間の断絶も架け橋されるだろうし、ひいては地域そのものがアップデートされていくきっかけにもなるはずだ。何より3Dプリンター活用の可能性として、これは実に素晴らしい方法だと言えるだろう。ところで、確かに仏像や神像の窃盗犯たちは卑劣な犯罪者ではあるのだが、一方で日本の仏教にはそうした「悪人」こそが救済の対象であるという考えもある。たとえば浄土真宗の開祖である親鸞はそれを「善人なおもて往生す、いわんや悪人をや」という言葉で表しているし、江戸末期に上田秋成がまとめた「春雨物語」には、若き日に博打に狂い、借金のために父母を殺害し、その後盗賊にまでなったものの改心し、年老いてある寺の高僧となった“はんかい”という人物の物語が記されていたりする。仏の御心は広く、そして深いのだ。

続きを読む

3Dプリンターによって118年の時を経て再現されたピカソの幻の傑作

失われた幻の傑作 アートに全く興味ないという人でもパブロ・ピカソの名前を聞いたことがないという人はいないだろう。言わずと知られた天才画家。おそらく一般的にはキュビズムと呼ばれる、あたかもポリゴン状の人物を描いたような独特な作風で知られている。最も有名な作品はドイツ空軍によるスペインのゲルニカ地方への爆撃の悲惨さを描いた『ゲルニカ』という作品だろう。キュビズムの手法を用いて描かれたこの作品は、そのダイナミックな迫力によって当時の人々を圧倒し、今もなお歴史に残る名画として語り継がれている。 パブロ・ピカソ『ゲルニカ』 しかし、ピカソはずっとキュビズムの作品ばかりを描いていたわけではない。たとえばピカソには「青の時代」と呼ばれる、主に青色を主体とした作品を描いていた時代があった。もちろん、当時はまだキュビズムは生まれていない。しかし、ピカソファンにとっては、実はキュビズム時代以上にこの青の時代の作品群は高く評価されていたりもする。 パブロ・ピカソ『二十歳の自画像』 ピカソの青の時代の代表的な作品の一つに『盲人の食卓』という作品がある。盲人が孤独に食事を取る姿を悲壮的な濃いブルーを基調に描いたこの作品は、どこか神秘的でもある。1世紀以上にわたり人々を魅了してきた紛うことなき名作である。 パブロ・ピカソ『盲人の食卓』 しかし、実はこの絵が最初から視覚障害者の肖像画として描かれたものではなかったかもしれないということが、2010年、X線を使用した検査によって明らかになった。このキャンバスを透視すると、『盲人の食卓』の奥にある女性の姿が描かれていることが分かったのだ。果たして、それはどんな作品なのか。幻の絵画の発見から11年、ついにその作品は現代に再現されることになる。その際に鍵となったのが3Dプリンターだった。 ピカソの専門家も唸る驚異の再現度 隠された幻の絵画を再現したのはロンドン大学ユニバーシティカレッジの二人の技術博士候補が設立した人工知能アート集団〈OxiaPalus〉だ。使用したテクノロジーは、分光イメージング、AI、3Dプリントの組み合わせだ。OxiaPalusのメンバーは、作品の見た目や感触、トーンをオリジナル作品に近づけるために、数十点のピカソの絵画を分析し、ピカソのスタイルを学習するためのAIアルゴリズムを開発。そうして学習を繰り返した後、アートワークをキャンバスに3Dプリントすることによって生み出されたのが幻の作品『The Lonesome Crouching Nude』だ。 パブロ・ピカソ『The Lonesome Crouching Nude』 ...

続きを読む

QRコードを3Dプリントするための5つの手順と注意点

QRコードを3Dプリントして立体的に 世界的3Dプリンターメディアである「ALL3DP」がまたしても非常に面白い記事をまとめていた。題して「QRコードを3Dプリントする方法」。いわくQRコードの3Dプリントは、印刷されたコードをきちんと認識スキャンできるようにするためにも、一定以上の精度が求められ、ややプリントのプロセスにおいて注意すべき点があるのだそうだ。https://all3dp.com/2/3d-print-qr-code-tutorial/果たして、どのような点に注意すべきなのか。ALL3DPの当該記事を参照しつつ、QRコードの3Dプリント手順をまとめてみよう。 手順1・QRコードの生成 まず何よりQRコードを生成しなければいけない。ただ、ここに関しては特に技術は必要ない。ネット上のQRコードジェネレーターを使用して、QRコードによって飛ばしたいURLや画像、テキストなど必要な情報を入力するだけだ。ただ、その際にコードをSVG形式でエクスポートしておくと後々、コードの品質を損なうことなく拡大、縮小ができるため、3Dモデルに変換する上では理想的だそうだ。しかし、SVG形式でエクスポートしたコードをCADにインポートしようとすると、ファイルに問題が発生する場合もあるという。別のやり方としては、ジェネレーターの段階では別の画像形式でエクスポートしておいて、CADにインポートする前にSVG変換をかけるという手もあるようだ(たとえばJPGやPNGでエクスポートして、その後にコンバーターなどを用いてSVGに変換する)。 手順2・QRコードを3Dデータに変換する さて、3Dプリントするためには、通常なら2DのQRコードをまずは3Dデータへと変換しなければならない。2Dデータを3Dデータに変換できるCADは様々あるが、ALL3DPは「Tinkercad」の使用をお勧めしている。流れとしては、まずQRコード画像をTinkercadにインポート。すると自動的に3Dモデルに変換される。そのインポートの際に注意すべき点はコードの長さと幅の寸法だ。それぞれが同じであり、かつ小さすぎないことを確認しておいたほうがいい。小さすぎると読み取れない場合があるからだ。もちろん、他のCADプログラムでも大丈夫。ただ、SVG形式と兌換性があるかは確認しておく必要がある。その上でファイルをスケッチとしてインポートし、押し出しツールを使用してモデルに高さを加えるのがいいだろう。 手順3・背景をつくって配置する さて、ベースとなった3Dモデルができたら背景を加えなければいけない。この作業には「対比」と「接続」という意味がある。まず「対比」は、背景を押し出されたQRコードと異なる色で印刷、またはペイントすることで、デバイスにコードをスキャンしやすくしておくという意義がある。もう一つの「接続」は、背景にコードを接続しておくことで、分離したコードの位置がずれないようにするという意義がある。作業は単純、QRコードの全体よりもわずかに長い幅の正方形のベースを作成するだけだ。高さは1~2mmを越える必要は特にない。このベースの中央に位置合わせツールを使ってQRコードの3Dモデルを配置したら、基本的なQRコードの3Dモデルは完成だ。 手順4・スライサーにインポートして印刷方法を設定する 完成した3DモデルをCADからSTLなどのファイル形式にエクスポートしたら、スライサーにインポートして、印刷方法を設定しよう。冒頭にも書いたように、きちんとデバイスに読みとってもらう上では一定の精度が必要だ。ALL3DPによればEステップ、ノズル、ホットエンドなどが適切に調整され、正しく機能していることを確認する必要がある。また精度のためには印刷速度を下げた方が安心だろう。外壁の数も多めに設定し、あるいはインフィルも100%に設定した方が安定感が高い。もちろん、使っている機種の造形方式や個性もあるため、ご自身の感覚に頼るのも大事だ。重要なのはQRコードがはっきりと読み取れる造形にしておくこと。ここを外さなければ基本的には問題ない。 手順5・印刷したQRコードをカラーリングする さて、出力したら印刷物にペイントでカラーリングしよう。これは先ほどの「対比」、よりコードを読み取りやすくする上で重要な作業だ。その際、同系色を選ばない方がいい。背景の色とコードの色がくっきり分かれていた方が、読み取りはスムーズになる。また、背景に暗めの色、コードに明るめの色を配置した方が、スキャンしやすいだろう。ただQRコードは細かいため、背景へのカラーリングは事後的には難しい。そこで、背景はあらかじめ暗い色のフィラメント、レジンなどを使用しておき、出力後、浮き出たコードの表面をスポンジなどを使って均一にカラーリングするのがいいだろう。 まとめ 以上、ALL3DPの記事を参照しつつ、QRコードの3Dプリントの仕方をまとめてみた。お店などをやられている方は店頭に3DQRコードが置かれていたりすれば、ちょっと気が利いていて面白い。あるいはアクセサリーにしておいて、首からぶら下げておく、なんていうのもユーモアがある使い方だ。年末年始のお休み中、3Dプリンターでなんか作りたいなあとぼんやり思案中の方は、ぜひこの機会に3DプリントQRコードを作ってみて欲しい。 〈関連動画〉

続きを読む

クリスマスに出力したい無料3Dデータ8選|ツリー、オーナメント、プレゼントボックスまで

年末の大イベントをどうデコレーションする? 師走、激動だった2021年もまもなく終わろうとしている。今年は2020年より継続するコロナ禍に加え、東京でのオリンピックパラリンピックの開催、内閣総理大臣の交代など、様々なことがあった。また、あの911から20年、311から10年という節目の年でもある。3Dプリント業界においてもまた多くの展開があった一年だ。しかし、まだ完全に年越しムードになるには早い。12月と言えば、本邦最大のイベントが残っている。そう、クリスマスだ。すでにクリスマスに向けて準備が万端という人は、この記事は来年に向けたものになる。ここで紹介するのはクリスマスをより彩り豊かに飾り立てるためにおすすめの3Dデータたちだ。クリスマスツリーのオーナメントから、クリスマスプレゼントまで、以下ではこの時期にこそ出力してみたい3Dデータを紹介してみようと思う。是非とも参考にしていただきたい。 1.クリスマスツリーランプ クリスマスの主役といえば、クリスマスツリーだ。今年はコロナ禍における物流が妨げられたことで人口樹木のクリスマスツリーが高額化していると聞く。ならば3Dプリンターで出力するまで。 こちらはランプベース付きのクリスマスツリー型オブジェ。大小複数出力することで、よりクリスマス気分を高めてくれる。使用する電球はLEDがお勧めとのこと。https://www.thingiverse.com/thing:1913982 2.リアルなクリスマスツリー ランプもいいけど、もっとツリーっぽさが欲しいという方もいるだろう。やはりモミの木を連想させるあの緑こそが、クリスマスの気分を高めてくれる。 こちらは枝や葉まで再現したクリスマスツリーのオブジェだ。枝の数はお好みで調整できる。メインのクリスマスツリーをお持ちの方はサブの装飾用ツリーとしていかがだろうか。https://www.thingiverse.com/thing:38016 3.クリスマスツリー用スター すでにクリスマスツリーをお持ちの方は、それを装飾するオーナメントが必要だろう。中でも最も大事なのはツリーの頂点に飾られるスターだ。 こちらはピクセルアートのような形状のクリスマスツリー用スターとなっている。市販されているスターとは違い、どこかユーモアもあって面白い。家のツリーに飾り立てておけば「このスターなに?」となること間違い無いだろう。https://www.thingiverse.com/thing:194864 4.鹿のオブジェ 部屋をクリスマス仕様にデコレートしたい、という方にお勧めなのが鹿のオブジェだ。雪山を連想させるし、何より可愛らしい。 こちらはシンプルな形状の鹿をかたどった3Dデータ。この時期なら金色や銀色に塗装することでグッと雰囲気が出る。もちろん、赤や緑のクリスマスカラーもおすすめ。https://www.thingiverse.com/thing:571949 ...

続きを読む

3Dプリント業界で働く女性の割合はたった13%|ジェンダーバランスの不均衡が業界の拡張可能性を阻む

3Dプリント業界の偏ったジェンダーバランス 年々勢いを増している3Dプリント業界だが、実はある問題も抱えている。昨今、世界が強い関心を寄せているあの問題、そうジェンダーバランスだ。最新テクノロジーを扱う業界ということもあり、アディティブ・マニュファクチャリングの世界を支える企業、経営者には男性が圧倒的に多い。これは日本に関わらず世界的な状況としてそうなのだ。現状で3Dプリント業界における女性の割合は13%、経営者に関しては11%にとどまっている。かなり偏っていると感じざるを得ないが、これでもここ数年で格段に状況は改善したようだ。以前は統計化するのも憚られるほど、業界には女性が少なかったらしい。そうした状況に2014年に立ち上がったのがWomen in 3D Printing、略してWi3DPだ。2014年にノラ・トゥーレのブログ上での呼びかけをきっかけに始動したこの組織は、その後、着実に規模を拡大し、現在は36カ国と80の地方支部を持つ23,000人の巨大組織となっている。 Wi3DPの創設者であるノラ・トゥーレ(画像引用:https://womenin3dprinting.com/) 一体どのような組織なのだろうか。公式HPに掲載された組織としての理念は以下の通りだ。「Wi3DPは、アディティブマニュファクチャリングスペースを形作る女性のストーリーを共有したいという創業者の願いから、2014年に始まりました。3Dプリント業界でキャリアを始める前は、私たちのほとんどのメンバーは、他の分野において情熱を注ぎ、趣味や仕事に励んできました。アディティブマニュファクチャリングは製造ツールであるため、業界の垣根を超えて使用することが目的とされています。それこそが、この業界が多様なバックボーンの労働力を歓迎することでより豊かになっていくべきであると私たちが信じる理由です。実際、3Dプリント業界の女性は この業界を非常に豊かで興味深いものにしています。業界が今まで以上に多様な背景を受け入れること、それが私たちの目指すべきことです。」 確かに3Dプリンティングの用途は本来とても幅広い。可能性としてはほぼ無限大と言っていいくらいのレベルだ。ただ、その可能性に気づくためには、様々な潜在的需要をキャッチしなければならない。その上で業界がある特定の層の人間に偏っている現状は、そうした潜在的な可能性を見落としやすい状況にあるとも言え、これは業界にとって大きな損失でもある。女性を始め、社会におけるマイノリティ層が業界に参入することは、3Dプリント技術の活用の幅、技術革新のペースアップのためにも欠かせないことなのだ。 これまでWi3DPはノラ・トゥーレの指導のもと、実際に業界内での女性の活躍を大いに促してきた。数値としては依然として男性偏重であるものの、その啓蒙活動は次世代にわたって大きな効果を生み出すはずだ。ジェンダー不平等の改善や多様性の確保は、単にポリティカルコレクトネスの観点からのみならず、全体の利益という観点からも真剣に取り組まれるべきことであり、Wi3DPは現在、その大きなかなめとなっているのだ。 7年目を迎えたWi3DPの新たなる体制 ところで、このWi3DPが今、大きな転換点を迎えつつある。これまでWi3DPの社長を務めてきたのは創設者でもあるノラ・トゥーレだったのだが、この度、社長の交代が発表されたのだ。新社長はクリスティン・マルヘリン。もちろん女性だ。クリスティン・マルヘリンは、2001年に米国の武器産業大手であるノースロップ・グラマンでプロセスエンジニアとして働き始め、その後、戦略的マーケティングマネージャーとなった功績を持ち、自身でもコンサルタント会社を経営する敏腕実業家でもある。これまでWi3DPでは米国オレゴン州ポートランドの支部大使を務めてきており、グループ内での豊富な経験を持っている。 Wi3DPの新社長であるクリスティン・マルヘリン(画像引用:https://womenin3dprinting.com/) 果たして新体制となったWi3DPは今後どのような展開を見せるのだろうか。当面は以前からの流れを引き継いでいく見込みだが、本人はこれまでのプロジェクトを「さらに発展させていく」と強い意欲を覗かせている。そんな中、日本はどうなのかと言えば、もちろんWi3DPの支部は日本にもある。ただ現状では東京支部だけの様子。人口規模を考えると、これは正直、心許ない。 ジェンダー平等に関して日本はまだまだ乗り遅れているが、これを単に文化の独自性の問題だと捉えてしまっては、みすみすブルーオーシャンを手放すようなもの。女性目線での3Dプリント技術の活用は新たなゴールドラッシュを生み出す可能性さえあり、日本の3Dプリント業界においても女性の活躍の幅を広げていくことは綺麗事を超えた急務なのである。SK本舗としても、3Dプリント業界がジェンダーの垣根を超えてますます盛り上がっていくことを、心から願っている。

続きを読む

渋谷を乱舞する3Dプリント獅子|3Dプリンターが伝統芸能を更新する

渋谷のストリートを跳梁する現代的「獅子」 今年の7月にある舞台が話題となっていた。舞台のタイトルは「獅子と仁人 渋谷の舞」、そのキャッチコピーはこちらだ。“3Dプリントからうまれた現代獅子に生命をふきこむのは沖縄獅子の舞手たち。ダイナミックで愛らしい演舞に呼応するストリートダンス。デジタル時代の現代芸能が渋谷の最先端で躍動する。” 同舞台は世界にひろく伝わる獅子舞をもとに舞台芸術のあらたな表現、そして鑑賞体験の創造に挑むプロジェクトで、主催していたのは株式会社イッカクだ。東急株式会社および東急不動産株式会社ほかの協力のもと、2021年7月17日~7月18日の2日間に、渋谷駅周辺施設4箇所での街頭パフォーマンスを開催した。会場となったのは渋谷ヒカリエのヒカリエデッキ、渋谷フクラス、渋谷ストリームそして渋谷キャスト。金銀2頭、大迫力の現代獅子が各エリアを練り歩いて、ストリートダンサーとともに町全体を横断、パフォーマンスが披露された。 何より、注目を浴びたのは鉱石をモチーフとしたという獅子頭のデザインだ。3Dプリンティングによって形成され、伝統的でありながら近未来的な雰囲気を感じさせる仕上がりとなっている。元々は2020年に沖縄で初公演がオンライン上で行われ、その後、渋谷では初めての人前での披露となった。プリミティブに躍動する人間の身体と、最先端テクノロジーを用いた先鋭的なデザイン、伝統と革新、野性と理性とが矛盾なく共存する素晴らしい演目だ。すでに終わってしまっているのが惜しいばかり、是非とも再演が期待される。実は3Dプリント技術によるこうした伝統の再解釈は様々に行われている。たとえば11月に開催されていた、名古屋の歴史や文化遺産に着目し、堀川沿いで繰り広げられるイベント「ストリーミング・ヘリテージ」では、アーティストの市原えつこが観音崇拝を再解釈した作品《デジタルシャーマン・プロジェクトー現代の観音プロトタイプ》を発表した。これは故人の顔を3Dプリントした仮面をつけたロボット上に故人が死後49日間のみ出現するというプログラムだ。 昨日は名古屋台地と熱田台地のへりあたりで開催されるアートのイベント「ストリーミング・ヘリテージ|台地と海のあいだ」のプレスツアーに伺いました。市原えつこさんの《デジタルシャーマン・プロジェクトー現代の観音プロトタイプ》すごかった。裏メニューを見せてもらいました。 pic.twitter.com/Bfvb6UMQHR — 浦島もよ (@monoprixgourmet) November 12, 2021 いずれにせよ、こうした取り組みが活性化していくことは、あらためて伝統的な芸能に人々が関心を集めていく上で、非常に効果的だろう。たとえば3Dプリントなまはげ、3Dプリントねぶたなど、職人技術とテクノロジーの融合が起こりそうな場は色々ある。今後の展開が楽しみだ。

続きを読む

月面にアートギャラリーが登場? 2022年、3Dプリントアートが宇宙に飛び立つ

太陽系初となる地球外のアートギャラリー 日本でも各地にあるアートギャラリー。とりわけ都市部には無数と言っていいほどたくさんのギャラリーが存在し、日々、古典美術や現代美術、あるいはグラフィックデザインや民芸などの様々なジャンルの展示が行われている。もちろん、世界の都市も同じ状況であり、その数なんと約19,000。どうやらアートギャラリーは人間社会に欠かすことのできない、とても重要な存在であるようだ。実は現在、思いもよらぬ場所に新たなギャラリーの立ち上げが準備されている。なんでもその場所は電車でも飛行機でも船でも行けない場所なのだという。では、何に乗ったらそこに行けるのか。正解は宇宙船。そう、アートギャラリーの新たな新天地となるのは、他でもない月面なのだ。 このプロジェクトを手掛けているのはその名もずばりムーンギャラリー財団。同財団は現在、地球で唯一の自然衛星である月に2025年を目標にアートギャラリーを立ち上げる計画を進めている。そのための第一段階として、世界中のアーティストから集められた100の作品が、来年、地球を飛び立つという。今回は国際宇宙ステーションを目的地とした飛行だが、2025年に月面に恒久的なホームベースを確立次第、そこに常設される予定だ。 果たしてそれらの展示を誰が見るのだろうか。正直、そこはよく分からない。宇宙人? あるいはそれ以外の何か? いずれにせよ、宇宙におけるアートの可能性を切り開く、先進的な取り組みだと言えるだろう。 画像:MOON GALLERY 宇宙を駆ける3Dプリントアート さて、来年に宇宙へ向かって放たれるアート作品とはどのようなものだろうか。今回集められた100の作品はいずれも1cm×1cm内の小作品となっている。それらが10cm×10cmのグリッドプレートに収められ、月着陸船の外部パネル上に接続されるとのことだ。 画像:MOON GALLERY すでに87点の作品が集められており、作品のサイズが小さいことから、3Dプリントアートも数多く含まれている。以下のリンクから作品一覧を見ることができるが、コンパクトながらどれも意匠の凝らされた面白い作品ばかりだ。http://www.moongallery.eu/grid/とりわけ注目すべきはシンガポールの南洋理工大学の積層造形専門家たちのチームが建築家でありデザイナーのラクシュミ・モハンバブが制作した《構造と反射》という作品。こちらは3Dプリンターを使って出力された立方体状の作品で、各面に異なるシンボルが示されている。 画像:シンガポール南洋理工大学 なんでも、これらのシンボルはいずれも宇宙の秘密に関わるものとのことで、制作者たちは文化交流の範囲を地球から宇宙へと拡張することをイメージしたという。果たして作品を通じた宇宙とのコンタクトは実現するのだろうか?先日、元ZOZO社長の前澤友作さんが宇宙旅行へ旅立ち、「宇宙なう」とツイートして話題になったばかりだが、いまだ膨大な費用がかかるとはいえ、宇宙旅行が現実のものになりつつあることは、紛れもない事実でもある。あるいはいずれ、ヴェネツィアビエンナーレのような芸術祭が月面で開催されるようなこともあるのかもしれない。アーティストの皆さん、制作準備はできていますでしょうか? ...

続きを読む

アフリカではいずれ30億人分の住宅が不足状態に|ケニアに建設予定の3Dプリント住宅街

アフリカ最大の3Dプリント住宅街の建設計画 3Dプリント住宅関連のニュースが相次いでいる。もはや新たな建設ラッシュのように各地で3Dプリント住宅街の建設計画が立てられているのだ。たとえば、アフリカはケニアにおいても、アフリカ最大の3Dプリント住宅プロジェクトの開始が発表された。手掛けるのはスイスのセメント大手であるホルシム社。およそ52棟からなる集合住宅を建設予定とのことだ。ケニアでは手頃な価格の住宅不足が続いている。このプロジェクトはそうした住宅不足の解消と同時に、熟練した地元の雇用を創出することが目指されている。もちろん、建てられる住宅はケニアの環境に合った素材が用いられ、またデザインもケニアの風景に溶け込む形でローカライズされたものが考案された。 画像:Holcim ホルシムは以前にもアフリカはマラウイ共和国において学校を3Dプリントするプロジェクトを行ったことがある。その際、従来の技術と比較しても環境負荷を50%以上削減でき、かつ建設にかかる時間も以前なら作るのに4日間はかかっていた壁をわずか12時間で作ることができるというデータが得られている。ホルシムのCEOにとって、今回のプロジェクトはほんの始まりに過ぎない。アフリカ大陸では今、急速な都市化が進んでいる。このままいくと、2030年までに約30億人以上が手頃な価格の住宅を必要とするようになると予測されているのだ。現状でもケニアでは推定で200万戸の住宅が不足しており、もはや時間的猶予はない。当然、従来の建設方法では間に合わないだろう。だからこそ3Dプリント建築の出番なのだ。CEOは「3Dプリント技術を導入することで、この大規模なインフギャップに対処し、全ての人々の生活水準を向上させることができるはずだ」と述べている。 グリーンウォッシングを超えて さて、現在、開発中の住宅タイプは3つだ。1ベッドルームの42平方メートルの家の価格は2,436,000ケニアシリング(〜USD $ 21,600)から、3ベッドルームの76平方メートルの家の価格は4,484,000 KES(〜USD $ 21,600)。さらにハイクラスのものでも、USD $ 40,000以内となっている。これは通常の住宅建築から比較すれば、かなりの破格だ。実に素晴らしい取り組みだが、ホルシムにはあまり評判の良くない部分もある。まず、環境の取り組みに対して、ホルシムの本業であるコンクリート製造が二酸化炭素を大量に放出しているというポイントだ。つまり、今回のような3Dプリント住宅建設のプロジェクトは同社によるグリーンウォッシングではないかという意見もあるのだ。 また、同社のシリアの子会社が現地での地域スタッフを保護するためにイスラム国などへ保護費を支払うことで人道の罪に加担している可能性があるというニュースもあった。こうした負のニュースをかき消すために耳障りの良いプロジェクトを行っているのではないかという指摘もある。もちろん、ある企業の取り組みに対しては、時代の価値観に基づいて適切に監査していく必要はあるだろう。だが、仮にグリーンウォッシング的な要素があるにしても、やらぬ偽善よりやる偽善という言葉もある。いずれにしても3Dプリント住宅建設の拡充が時代の急務であることは変わらない。素材から地産地消にこだわっている企業も多くある。また今後は気候変動により世界規模で災害が増加していく可能性もある。その点、日本には多災害国家として積み重ねてきた耐震設計のノウハウなどがある。是非ともそうした技術を3Dプリント建築にも落とし込み、世界をリードしていってほしいところだ。

続きを読む

世界が注目する6人の3Dプリントファッションデザイナー|新たな時代のココ・シャネルは誰なのか

3Dプリントファッション時代のココ・シャネル 3Dプリンターがファッションプロダクトにもたらす可能性はいまだ未知数だ。世界ではすでに様々な取り組みが行われ、この二つの出会いが素晴らしいものであることを物語っている。しかもアディティブマニファクチュアリングの進化は、新しい材料やアプリケーションをデザイナーたちに提供し続けている。これまでは、より芸術的な作品としての3Dプリントファッションが注目を集めてきたが、今後はウェアラブルな一般人向け衣服の3Dプリントプロジェクトがいよいよ活性化していくと見込まれている。なんといっても、3Dプリントファッションの利点はカスタマイズ側の自由度の高さだ。3Dプリントファッションが一般化すれば、これまでの大量生産ベースの産業構造を根本的に変革するだろう。ディティールやサイズ、あるいは素材に関しても、まるでラーメン屋さんで麺の硬さやスープの濃さを選ぶような感覚で、選択できるようになるのだ。もはや某有名ファストファッション店のアイテムを着用したところ、その日に会う友人と丸かぶりになってしまった、みたいな悲喜劇ともおさらば。すでに、アディダスをはじめ大手ブランドも3Dプリント技術を使用し始めており、これが本格化するのは時間の問題だとされている。言うなれば、現在は3Dプリントファッション元年の前夜。今後の発展を踏まえた上で、ここでは現在注目の世界的な3Dプリントファッションデザイナーたちを紹介してみたい。果たして3Dプリントファッション時代のココ・シャネルとなる人物は誰なんだろうか。 ①Anouk Wipprecht 画像:Anouk Wipprechtのスパイダードレス 一人目はオランダのデザイナー兼イノベーターのAnouk Wipprechtだ。ファッションデザインとエンジニアリング、ロボット工学などを組み合わせて、単なる外見を超えた体験をファッションにもたらしている。彼女の代名詞と言えば「スパイダードレス」だ。ドレスのセンサーと可動アームは、着用者の呼吸リズムを感知して、プライヴェートエリアの境界設定を行なってくれる。男女平等の機運が高まる今日らしい、実にアクチュアルなデザインだ。 ②Julia Daviy 画像:Julia Daviy 2人目は3Dプリント技術を使用して生分解性のファッションを制作しているJulia Daviyだ。彼女の服の特徴は、そのエコロジカルな素材と、デザインのオーソドックスさにある。これまで多くの3Dプリントファッションが「着やすい」ものではなかったのに対し、彼女の3Dプリントする衣服はデイリーユースを前提としたカジュアルなデザインとなっている。 制作プロセスにおいても多くのテキスタイルを無駄にすることがなく、大量生産に対する批判意識を持った、倫理的な3Dプリントデザインを追求しているのもポイントだ。 ③Travis Fitch 画像:Travis...

続きを読む

ベルリンのアディダスショップに展示された革新的な3Dプリントオブジェ|製作者アルトゥーロ・テデスキが切り拓く新時代のデザイン

再生プラスチックを使用した重さ300kg以上の3Dプリントオブジェ 日本でも定番の人気スポーツブランド「アディダス」が、ドイツのベルリンに革新的な旗艦店をオープンした。コンセプトは「ベルリンを更新する」。この3階建て、1400㎡の敷地を持つ新たなアディダスストアは、同ブランドの地域への特化、サステナビリティへの意識、スポーツブランドとしての社会参加を体現する、まさに21世紀のスポーツショップとなっている。なにより話題となっているのは、デザイナーであるアルトゥーロ・テデスキが3Dプリンターで作成した、重さ300kg以上の再生プラスチックを使用したと言う、巨大なインスタレーション《bECOme》だ。 店内に吊り下げられた長さ17メートルのその彫刻によってアルトゥーロが表現したのは、様々な変換プロセスを経て廃棄物を資源へと変えるというエコサイクルのプロセスだ。それは同時に、プスチック廃棄物の再利用を、日常の行動を通して追求していこうというアディダスからのメッセージでもある。この彫刻自体、PLAフィラメントに変換された再生プラスチックを使用して出力されている。つまり、これはまさにサステナビリティこそが時代を救うという声明であり、環境時代のシンボルマークでもあるのだ。 アルトゥーロ・テデスキの先進的デザイン 制作を行ったアルトゥーロは、3Dプリント技術を使用したアート作品の造形に関して、世界でも最も知られたデザイナーの一人だ。これまでにも、たとえば3Dプリントされた靴の作品である「NU:S シューズ」や「ILABO シューズ」や、ほぼ完全に3Dプリントされた電気自動車「XEV Yoyo」など、 様々な3Dプリント作品を発表している。 アルトゥーロの高度な設計方法、材料や製造技術の研究、様々な分野の境界線を曖昧にする先見的なアプローチは世界的にも高い評価を得ている。3Dプリント技術の機能性、持続可能性、革新性をフルに活かした制作を行う、まさに3Dプリントデザインの世界を牽引するデザイナーなのだ。今回の作品も実に見事。ビジュアルで圧倒しながらも、来場客に問題提起を行い、かつその3Dプリンターを用いたエコロジカルな制作方法によって問題解決の実践も行なっている。社会のために未来を思索する、こうしたデザインの新領域は近年「スペキュラティブデザイン」とも呼ばれており、アルトゥーロもまた、そう自称しているわけではないかもしれないが、そうした潮流を担っている人物の一人だろう。現在、アルトゥーロはイタリアはミラノを拠点に活動しており、2019年にはイタリア外務省よりデザインに関するイタリア大使に任命されている。果たして、今後アルトゥーロはどんな未来をデザインしてくれるのか、そして世界の先端とリンクするアディダスは今後どのような取り組みを社会に対してなしていくのか、いずれもその動向から目が離せない。

続きを読む

3Dプリントされたウッドギターが「凄い」と話題に|木材3Dプリントの最前線を疾走するDesktopMetal

Forustのウッドバインダー噴射システム 現在、木材3Dプリントにおいて最も意欲的な展開を見せているのは工業用3DプリンターメーカーのDesktop Metalだろう。今年の5月にはバインダージェットによる機能的な最終用途木材部品の3Dプリントに特化した子会社Forustを設立。いよいよ木材3Dプリントが一般に普及しようとしている。Forustの3Dプリントプロセスは、一般の木材製造プロセスや製紙業界が排出されるおがくずやリグニンなどを利用するもので、これらに特殊なバイオエポキシ樹脂複合体を混合して、3Dプリント材料として使用するものだ。いわば、これまでは捨てるだけだった端材のリサイクルである。エコロジー的にも実に理に適った方式だと言えるだろう。この技術の注目ポイントは、従来の木工品のように木目を活かした構造にも対応可能であることだ。ローズウッド、アッシュ、エボニー、マボガニーなど、様々な木目にも対応しており、その対応範囲は今後ますます広がっていく予定だという。 画像:Forust 現在はまだForustのウッドバインダー噴射システムの3Dプリンターは一般発売されていないものの、Forustのwebサイトでは同社の技術で3Dプリントされた木製アイテムを購入することができる。それらはいずれも滑らかに湾曲した美しい木製のインテリアであり、言われなければ一流の職人の技巧が込められたハイエンドな一品にも見える。だが、実際はおがくずから再構成され、3Dプリンターによって出力されたものだ。造形の自由度の高さに、木材3Dプリントの可能性を感じさせてくれる。 https://www.forust.com/store 3Dプリントされた超完成度のウッドギター ところで、実は最近、Forustの技術を使って出力されたあるオブジェが話題を呼んでいる。こちらだ。 My friend Olaf Diegel at Wohlers Associates just sent me pics of this...

続きを読む

3Dプリンターの導入でインプラントの費用が10分の1に!? 整形外科、形成外科で活躍する3Dプリント技術

コロナ禍で業績アップのある業界 コロナ禍は様々な産業に大きな打撃を与えた。しかし、その一方でコロナ禍になって盛り上がりを見せた業界もある。その一つが美容外科だ。第一に、世界的なパニックに際して、人々が自分の身体というものにあらためて関心を深めたという点もあるだろう。だが、より大きな要素としては、在宅ワークの一般化により、美容整形につきもののダウンタイムを人と会わずにやり過ごすことができるようになったのが大きい。要は人と会わなくて済むこのタイミングに、せっかくだから美しくなってしまおうというわけだ。 実際、この2年で美容整形の広告を多く目にするようになった印象がある。一方でその広告のあり方については様々な批判も寄せられている。たとえば近年、広く知られるようになった言葉に「ルッキズム」というものがある。これは外見で人を差別することを意味する言葉で、美容整形の広告はこの「ルッキズム」を煽る効果があるのではないかという批判もあるのだ。確かに広告のあり方に関しては検討の余地があるかもしれない。不安を煽るような文言を広告に用いるのは確かに品が良いとは言えない。さりとて、人が美しくなりたい、カッコよくなりたいと思う気持ちもまた、否定されるべきものではないだろう。美容整形は是か非かという古典的な議論もあるが、現在はそれ以上にどのように美容整形技術を使うかがより問われるようになっているように思う。何よりそれは人々をエンパワーするためのツールのはずであり、問われるべきはどのように技術を用いれば、より人々をエンパワーするものになりうるか、という点ではないだろうか。さて、枕が長くなってしまったが、実は美容外科、引いては形成外科、さらに整形外科においても、現在、3Dプリント技術が大きく役立てられている。一つの目立った技術革新があるというより、もはや3Dプリンターは整形、形成外科医療の全域にわたって使用されているのだ。では一体、3Dプリント技術はどのように役立てられているのだろうか。※なお一般に美容整形は形成外科に属するものとされている。一方、整形外科は骨、関節、筋肉、神経など運動をつかさどる運動器の機能障害を治療する分野とされている。 整形外科が3Dプリンターを導入することで得られる18のメリット このことに関して、先日、世界的な3Dプリントメディアである「3DPRINT.COM」が面白いまとめを出していた。3Dプリント技術の導入で特に整形外科が得ているメリットが18点に渡って紹介されていたのだ。ここでは、その見出しをざっと紹介しておこう。1. 安い2. 新製品の再生産と開発が迅速になる3. より多くのソリューションがテスト、試行、評価されている4. より良い製品、市場への適合、またはより良いソリューションを得られる5. デジタルアドバンテージのための新しいソフトウェアと連携することができる6. グループ固有の/ニッチなインプラントをより安価に製造販売することができる7. オッセオインテグレーション(チタンと骨の結合)に利点がある8. 骨の弾性率をより正確に模倣することができる9. 質量を減らすことができる10. 患者によりよくフィットする内部構造を持ち、拡張性の高い、肯定的な機能を示す部品を作ることができる11. ジオメトリ固有のIPに繋ぐことができる12. 患者固有のインプラントを作ることができる13. 高価な素材を最大限に活用することができる14. 工業化できる15. アップグレード可能16. 永続的な競争優位につながる可能性がある17. より少ないステップで医療を行うことができる18....

続きを読む

宇宙ゴミの衝突が国際問題に発展する!? スペースデブリを追跡するPrivateerSpaceの3Dプリント人工衛星

宇宙開発を阻むスペースデブリ問題とは? スペースデブリという言葉をご存知だろうか。通称「宇宙ゴミ」。現在、地球周回軌道に存在する大量のスペースデブリが大きな問題となっている。それらスペースデブリの正体は、これまで地球より放たれ、宇宙空間での役目を終えた人工衛星やロケットなどだ。それらはただ無限に宇宙空間を彷徨い続けており、年を追うごとにその量を増やしている。現在、それらは総量4500トンにも昇るとされ、回収や制御が難しい状況にあるそうだ。問題なのは、それらスペースデブリが、活動中の人工衛星や有人宇宙船と衝突を起こしてしまうこと。実際、そうした事故はすでに起こっており、今後の宇宙開発における大変なリスクとなると言われているのだ。 高度2,000km以下の軌道を周回するスペースデブリの分布。(画像:Wikipedia) この問題をどう解決すべきなのか。そこに向き合っている企業がある。Appleの共同創業者であるスティーブ・ウォズアニックが設立したPrivateerSpace。彼らが最近開発したある人工衛星がこのスペースデブリの問題を解決に導くかもしれないのだ。 リアルタイムで宇宙ゴミを監視する PrivateerSpaceが試みているのは、新しく開発されたチタンを用いた3Dプリント衛星シャーシを製造すること、そして、その衛星によってスペースデブリを探索することだ。PrivateerSpaceの共同創設者であるアレックス・フィールディングはこの問題について次のように語っている。「20年前でも、宇宙に約2,000個の物があったとき、その半分はゴミでした。それで、私たちはピクニックに行き、宇宙船からゴミを捨て続け、決してそれを拾いません。そして今ではかなり危険になっています。過去数か月で多くのニアミスが見られました。また、過去2か月間に2回の衝突が発生しました」なんでも現在、宇宙では約21000個のオブジェクトが宇宙でう移籍されていて、そのうちの約3500個が宇宙ゴミであるらしい。これらのゴミは時速18000マイルで移動しており、国際宇宙ステーションに衝突するリスクを抱えている。さらに、宇宙開発企業は今後の5年で90,000を超える衛星を打ち上げることを目指しているため、この問題はさらに悪化する。どうにかして対処しなければならないのだ。Privateer Spaceが現在発売している製品は、リアルタイムで宇宙を監視するためのまったく異なるアプローチを提供する高度なセンサーと光学系を含む360°センサーパックを備えた衛星だ。その際、用いられたのが3Dプリント技術だ。3Dプリント技術によって必要に従って素材をフィーチャーするためにデザインを最適化することができたのだ。また、フォールディングによれば、新開発されたチタンが宇宙開発のゲームチェンジャーになるという。「センサーが非常に繊細であるため、このアプローチを採用せずにそれを行う方法はないと思います。測定は非常に正確であるため、オブジェクト(宇宙ゴミ)の特定のタイプのスピンを説明できますが、シャーシの応力を簡単に説明することはできません。ですから、これが宇宙で回転しているとき、それはほとんど360°カメラのようなんです。6つの平面すべてに光学系とセンサーがあります。課題は、デザインの振動やあらゆる種類のぐらつきを減らして安定性を高め、非常に正確な測定値を取得できるようにすること。プラスチックやアルミニウムから印刷した場合、それを行うことはできません」 打ち上げ予定は2022年2月 スペースデブリのクリーンアップを行う第一歩として、同社が目指すのは宇宙からの宇宙の監視だ。宇宙をさまようスペースデブリを測定し、その動きを予測した上でデータを共有することで、接触事故のリスクを減らすことができる。もちろん、これだけではスペースデブリとの接触を回避できても、スペースデブリを減らすことはできない。スペースデブリを掴み上げ、軌道を外すためのシステムの開発は、企業が目指す次の段階として掲げている。フィールディングによると、未使用となりデブリと化した衛星を修理し、燃料を補給するなどして、それらにセカンドライフを与えるなどの可能性も想定しているという。「今、人々はそれができるかどうかを確認するためだけに物を宇宙に置き始めています。そして、今、私たちはレッカー車会社を必要としています。保険会社を必要としています。給油するにはガソリンスタンド会社が必要です。宇宙に適したコンビニエンスストアが必要です。宇宙サービスの業界全体が進化しつつある今日の状況は、私たちが船乗りとして海洋に進出し始めたときに海洋業界がどのように進化したかという歴史に少し似ています」スペースデブリを放置していれば、いずれある国の放ったデブリ衛星が、他の国の宇宙ステーションに衝突するなどして、国際問題に発展する可能性もある。そうした事態の回避を試みる上で、Privateer Spaceのプロジェクトが一縷の希望となっている。宇宙から宇宙を監視する人工衛星の最初の打ち上げは2022年2月に予定されているという。宇宙という新しいフィールドが新たな争いの、新たな汚染の場とならないことを願うばかりだ。(参照)https://3dprint.com/285815/wozniaks-privateer-space-unveils-3d-printed-satellite-for-monitoring-space-debris/

続きを読む

世界が注目するイタリアの3Dプリント企業「WASP」の挑戦 「世界を救うために私たちは3Dプリントから始めるんです」

「私たちはメーカーであると同時に夢想家です」 現在、3Dプリント技術の開発と革新に関しては世界中の企業がしのぎを削りあう、群雄割拠の状況にある。3Dプリント先進国として最新技術の開発を続けるアメリカ、安価で高性能な3Dプリンターを多く開発提供している中国、技術を改良しディティールにおける改良を行う日本、そして環境に配慮しながら3Dプリント技術のエシカルな利用のための開発に意欲的なヨーロッパ。中でも近年、注目の3Dプリント企業がある。イタリアのWASPだ。生土と米の加工廃棄物で3Dプリントしたゼロインパクトハウスや、ドバイにオープンしたディオールのコンセプトショップの3Dプリンティングなどを手掛け、国際的な注目を集め続けているこの企業は、いまやヨーロッパで最も有名な3Dプリント企業の一つにまで成長している。超高性能なハイエンドマシンの開発のみならず、そうした技術の利用方法においても驚くべき利用の仕方においても業界を牽引するWASPは、技術とアイディアの両面においてまさに独創的と言うべき活動を行なっていると言えるだろう。 画像:Mohamed Somji / Dior / WASP 「私たちはメーカーであると同時に夢想家です。この世界を救うために私たちは3Dプリントから始めるんです」これはWASPのホームページに掲げられたWASPの企業精神を示した言葉だ。特に建築部門で比類なき活動を行う彼らのマニフェストには「健康的で美しく、人間規模の家を、ゼロに近いコストでプリントすること」が彼らの夢であると書かれている。実際、これまで彼らは周辺地域で見つかった材料を使用することで、限りなくコストをかけない地産地消型の3Dプリント建築の出力に挑戦してきた。その上で粘土の家を作るための3Dプリンターの構築も行っている。どうやら「世界を救う」というのはハッタリではないようで、WASPが目指しているのは3Dプリント技術を駆使した住宅建築革命のようだ。2015年には、家を建てるための高さの12mの巨大なプリンターBigDeltaを開発。翌年にはMaker Economy Starter Kitをリリースし、3Dプリント専用の大規模なモバイルテクノロジーパークを形成する巨大な建設システムを発表。さらに2018年には、住宅を丸々印刷できる3DプリンターCraneWASPもリリースと、その勢いは止まらない。 画像: Bigdelta / WASP WASPのCEOであるマッシモ・モレッティは次のように語っている。「自分たちが世界を救うことができると考えるなんて狂ったことですよね? でも、私たちはそのために働くのに十分なくらい狂っているんです」 地元で採れた粘土で建物を出力する「CraneWASP」 さて、そんなWASPが2021年11月にドイツで開催されたFormnext2021において発表した革新的な7台のマシンが話題となっている。それらのマシンはそれぞれ異なる産業部門に向けて開発されたものであり、いずれにおいても持続可能性がテーマとして通底している。WASP開発のロボットアーム、最新のFDMマシンである「3MT...

続きを読む

3Dプリントされたボディを持つ猫型未来ロボット「ディアナ」|人間は機械を愛玩できるか?

あの「aibo」から20年、ペットロボットは今 ペットロボットと聞いて、真っ先に思い浮かべる存在といえば「aibo」だ。ソニーが1999年に発表し、一世を風靡したロボット犬であるaiboは、AI時代を先取りする形で世界に発信され、技術大国日本の真骨頂を見せつけた。その後もaiboを超えるほどの話題となったペットロボットは世界から出てきていない。もちろん当時と今とでは技術力に関しては雲泥と言っていい差があるが、とはいえ、ペットを代替するようなロボットとなると、なかなかどうしてその開発は困難を極めているようだ(aiboもまた幾度もヴァージョンアップを重ねている)。 ところで、aiboは犬型のロボットだったが、ペット市場において犬と双璧をなす人気種といえば、ご存知「猫」である。日本では2010年代、歴史上初めてペット頭数として猫は犬を追い抜き、栄えある人気ペットナンバー1の座を獲得している。人呼んで「猫の時代」。個人主義の強い現代人のライフスタイルには、従順だがそのぶん世話の焼ける犬よりも、気まぐれだが放っておいても特に問題のない猫の方が合っているという分析もあるほどだ(古谷経衡『ヒトラーはなぜ猫が嫌いだったのか』参照)。となると、想像せずにいられないのはロボット猫がいつ登場するのか、ということだが、なんでも最近、スイスのチューリッヒ大学の学生たちのチームが3Dプリントされた外装を持つ、まるで生きているかのようなロボット猫を開発したらしい。 新時代の猫型ロボット「ディアナ」 開発の中心的役割を担っているのはアンドリーナ・グリムというチューリッヒ大学工学部の学生だ。その他、応用科学部、芸術部など、領域横断的に有志が集まり、このプロジェクトは進められているという。彼女たちが作り出そうとしているロボット猫の名前はディアナ。ギリシャ神話に登場する月の女神の名前だ。 画像提供/Andrina Grimm / Sintratec 目指したのは、アニマトロニクスとモバイル四足動物との間のギャップを埋める、ダイナミックなアニマトロニクスロボットを構築すること。アニマトロニクスとはコンピューター制御されたロボットを人工の皮膚で覆い、リアルで滑らかな動きのある生物を演出する技術をいう。要はより生き生きとした「ロボットらしからぬ」ロボットの構築を行うことが目指されたというわけだ。そのために彼女たちが考えたのは、コンピューターアニメーションの動きを現実世界の歩行ロボットで行う方法だった。だが、プロジェクト参加者は皆学生、時間は限られている。開発期間はたった9ヶ月。その短期間で独自のメカニズムを備えたロボット全体をゼロから構築した。 動画を見てみると分かるが、なるほど、1999年のaiboと比較して、格段に進化していることがうかがえる。周囲の様子を見回しているような眼球の運動、各関節の滑らかな動き、動作パターンの多様さ、さすがに「本物の猫のようだ」とはまだ表現しえないものの、ディアナの存在にはaiboからは得られなかった「生きている」という感覚を得ることができる。ディアナを本物の猫のような様々な感情を表現できるキャラクターとするために、グリムたちは特にエクステリアデザイン、つまり外装パーツにかなりこだわったという。その際に欠かせなかったのが3Dプリンターだった。 画像提供/Andrina...

続きを読む

寿司テレポート、コオロギクッキー、違法フカヒレ…、加速する3Dフードプリントの世界

日本からアメリカへ寿司が瞬間移動する? 3Dプリントによるフェイクミート、オルトミートの出力については、これまで幾度も取り上げてきた。最初はビーフに始まり、現在ではチキンやポーク、あるいは魚介類の3Dプリントも研究されている。たとえばオーストリアのスタートアップRevo Foodsが手掛けているのが3Dプリントサーモンだ。すでに試食会なども行われており、ネット上でレビューを見る限り、味もかなり良さそう。こうなると期待されるのが、アジやマグロなどの他の魚肉への展開である。 Revo Foods そんな中で、変わった取り組みを行っているのが日本の「OPEN MEALS」だ。何より目を引くのは、そのキャッチーなプロジェクト名だろう。「寿司テレポーテーション」「デジタルおでん」「サイバー和菓子」「寿司シンギュラリティ」。聞くだけでも想像力を刺激される「OPEN MEALS」の取り組みは、最近もメディア『現代ビジネス』に取り上げられ話題となった。具体的にどんなプロジェクトかといえば、たとえば「寿司テレポーテーション」は寿司をデジタルデータ化し3Dプリンターで出力するというもの。こちらは実際にそのデモンストレーションが2018年に行われている。ピクセル化されたマグロの寿司のデータを、日本からアメリカに送信、実際にそれを出力して見せたのだ。 さらに「OPEN MEALS」はそこに客それぞれの個人の健康データを紐付け、それぞれの健康状態に合うように栄養価をカスタマイズした形で寿司を提供するサービスまで構想しているという。「寿司シンギュラリティ」とはいつか始まるだろうその実店舗の名称だそうだ。どんな技術もまずはアイディアから。いささか突拍子もなく聞こえはするが、これらが実現すれば日本ではおなじみの「出前」の概念が根底から覆される。お気に入りの寿司屋の寿司を食べるために、その店の近くにいる必要がなくなるというのはすごい。ニューヨークにいようがジンバブエにいようが火星にいようが、3Dプリンターさえあれば気ままに寿司が食べられるのだ。もはや便利を通りこして、夢のような話である。 昆虫が苦手でも食べられるコオロギクッキーとは 3Dプリンターを用いたユニークな「食」の実践は他にも様々に行われている。たとえば今夏、山形大学の研究チームは「代替食品における3Dフードプリンターの活用」研究において、昆虫のコオロギを粉末状にしてクッキー生地と混ぜた材料を3Dプリントするという研究を発表した。昆虫はたんぱく質やミネラルを豊富に含み、また飼育にかかる環境負荷が少ないことから食肉の代替品としての期待を集めている。しかし、いかんせん、あの見た目が忌避感を呼んでしまい昆虫食の普及を妨げているのでだ。そこで研究チームは昆虫をいったん乾燥させ、パウター化することによって忌避感を抑えようと考えた。粉末化したそれを、他の材料と混ぜてクッキーの形状に3Dプリントすることで、コオロギ感のないコオロギクッキーを作ることにしたのだ。 画像:山形大学 試行錯誤の末に出来上がったクッキーは、すごく美味しそうではないものの少なくともコオロギの面影はとどめていない。これならば、こっそり茶菓子として出せば昆虫嫌いな人もうっかり食べてくれそうだ。 違法フカヒレを防ぐために超精巧の3Dプリントフカヒレが あるいは、全く別のところで、3Dフードプリントが思わぬ活躍をしているケースもある。それは他でもない、あの高級食材「フカヒレ」に関するものだ。 ...

続きを読む

知られざる金属3Dプリンターの世界~現状と基礎知識~

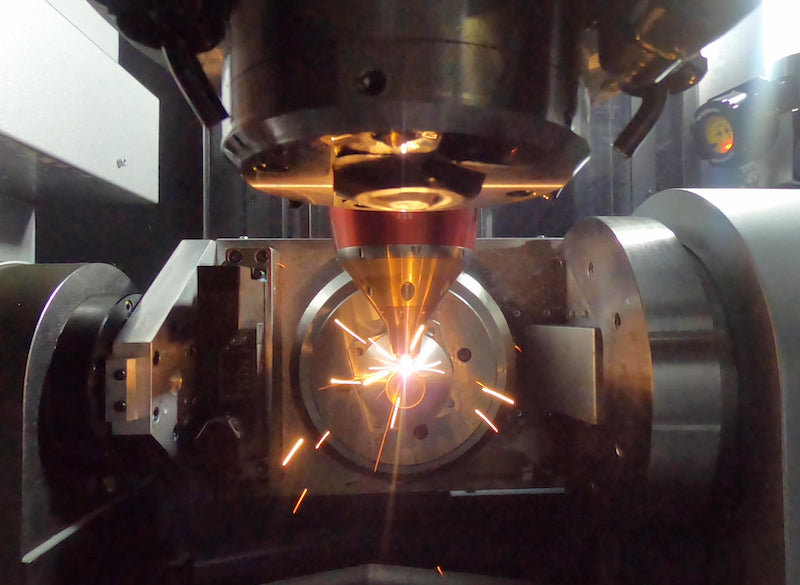

(出所:スギノマシン) 目次 金属3Dプリンターはなぜなかなか普及しないのか 金属3Dプリンターの種類 まとめ 礼に始まり礼に終わる。どうも合氣道初段、広報エリナです。 秋の味覚を堪能しすぎて最近ちょっと太ったぞ、おすおすっ!!(ヤケ) 皆さんもご存知のように、いまや金属も3Dプリンターで出力可能な時代となった。とはいえ未だ金属3Dプリンターは工場などでの使用がメインあり、個人使用となるとちょっと敷居が高い。ありていに言えば、まだその実態がよく分からない(私を含む)。 とはいえその技術進歩は著しい。また低価格化も進んでいるようで、つい先日テックショップジャパンが金属造形可能な3Dプリンターを初めて試験導入し話題になった。このテックショップジャパンでは会員であれば、誰もがそこに置かれている工作機械を自由に使えるため、これは今後、金属3Dプリンターの一般人への普及を大いに促すことになるのではないだろうか。 そこで今回は知られざる金属3Dプリンターの世界を少し覗いてみたいと思う。 都産技研 金属3Dプリンターによる造形 金属3Dプリンターはなぜなかなか普及しないのか さて、奇しくも10月21日に発売された雑誌『機械技術』では、「金属3Dプリンタが拓くモノづくり」なる特集が組まれていた。どうやら、さまざまなタイプの金属3Dプリンターをはじめ各種金属粉末、ソフトウエアなどの周辺技術が紹介されているようだ。 画像:機械技術2019年11月号 勇んで読んでみたが、専門的な言葉が並んでいる。金属3Dプリンタによる特異組織形成、トポロジー最適化のカツヨウホウ、サイテキラティスコウゾウノカイハツ・・・む、寝てないぞ・・・! 専門誌だから当然といえば当然だが、これはどうも難しい。このあたりの話はとりあえず今回は置いておき(横に置くジェスチャー)、ここではまず基礎的な話をするとしよう(今後、勉強します)。 まず何より重要なのは、金属3Dプリンターで何を作ることができるのか? ということだろう。 もっとも使われているのは航空宇宙業界や自動車業界、医療業界においてのようだ。アメリカのゼネラル・エレクトリック傘下の企業が航空機エンジンの部品などを金属3Dプリンターで製造した、なんてニュースもあった。 ただ、これはすでに数年前のニュースであり、こうした巨大な機械の部品製造で3Dプリンターがどんどん大活躍していくのか! とも思われたものの、実は普及はあまり進んでいない。その原因は金属3Dプリンターが高価格であることだ。3Dプリンターの世界出荷台数においても、金属3Dプリンターの出荷台数は全体の1%にも満たないという。 もちろん高価格というハードルを乗り越えて、金属3Dプリンターを活用している企業も存在する。日本国内においては例えば山口県の伸和精工が、金属3Dプリンターを使った超小型人工衛星の部品製作に参入することを10月に発表した。 (画像引用:伸和精工) こうした事例はあるものの、ただやはり金属3Dプリンターが持つポテンシャルを考えれば、導入している企業はほんの一握り。 現在、国内外のメーカーが小型の金属3Dプリンターをせっせと低価格で展開できる金属3Dプリンターを開発中であり、現状では最安値で3000万円ほど。これが1000万円以下になったとき爆発的に普及するのではないか、とも見込まれており期待が高まる。 中でも注目したいメーカーは日本のニコンだ。今年の4月に冷蔵庫程度のサイズの金属3DプリンターLasermeister 100Aの発売を発表した。このサイズなら大きな工場などではなくとも、オフィスや下手をすれば家庭にでも置けてしまう。自宅で金属の立体物をプリントするなんて夢のような世界が、すでに到来しているのだ(私は買えないが)。 (出典:ニコン) スギノマシンも同様にDED(Direct Energy...

続きを読む

都市に巨大キノコが出現? 3Dプリントされた「菌類の家」がタリン建築ビエンナーレで最優秀賞を受賞

キノコ繊維が注入された「人間と非人間のための家」 エストニアで開催されたタリン建築ビエンナーレ(TAB2022)に出展されたある3Dプリント建築が注目を集めている。製作したのは、オーストラリアの建築事務所SimulaaとデザインエンジニアのNatalie Alima。見るに異様なその建築の素材は、地元の木材企業が廃棄した木材と生分解性ポリマーとを組み合わせたもの。まずそれらの素材を3Dプリント造形することで基礎を形成し、そこにキノコ繊維が注入された。 菌類の家「Burlasite」 今回のTAB2022のコンセプトは「食」そして「代謝の建築」。そのテーマを受けて、SimulaaとAlimaが挑んだのは環境適応を備えた持続可能なデザインだ。Similaaの研究チームはこのプロジェクトについて次のように述べている。「このプロジェクトは生物学的変換と、生成アルゴリズムのパフォーマンスとの間の不安な同盟をキュレートする」やや難しい物言いだが、つまりは設計された人工的な建物と、それを侵食するキノコ菌との緊張状態に、人間中心主義的な建築とは異なる本当に持続可能な建築のあり方を模索している、ということだろう。 菌糸体を接種した3Dプリントモデル(Burlasite) この建築の名は「Burlasite」。時間の経過とともに分解されていくことがそのコンセプトになっている。通常、建築とはより頑丈で、より長持ちすることを前提に建てられるものだが、それがこの「Burlasite」では逆転しているのだ。あらかじめどう崩壊していくかという生成変化を含めて想定されているという点は、実に革新的であり、環境の時代に即したサステナブルなアイディアである。 最終的な菌糸コロニーのテクスチャを示すプレビュー(Burlasite) 今回、菌たちはアルゴリズムによって木造の基盤を取り囲むように設計されている。基盤は菌糸体の成長にとっては理想的な生息地となるようにゼロから設計されており、Simulaaチームはこれを2021年の8月に設計した。およそ2ヶ月後に成長に達するという予想がなされていたが、現在は3ヶ月目、季節変化により菌類が分解を始めたところだという。チームはこれをやがては「非人間と人間の両方の家」に変えていくという壮大な計画を立ているそうだ。なんでもTAB2022は2022年9月7日に一般公開され、この「Burlasite」も2024年までエストニア建築博物館の前に展示されるとのこと。最先端テックと菌類との建築におけるコラボレーション。是非とも肉眼で鑑賞してみたいものだ。 「Burlasite」の展示イメージ

続きを読む

WASPが手掛けたDiorの3Dプリントコンセプトストアがドバイにオープン

3Dプリントされた土と砂のコンセプトストア いまや世界の最先端都市の一つであるドバイ。世界各国のテック企業がドバイを舞台に先端技術を競い合い、ドバイのスマートシティ化を押し進めている。たとえば数年前に話題となったのは警察ロボットだ。警察の制服を着て街を移動するロボットの存在は当時、人々に「不気味の谷」現象を引き起こしたと言われる。「不気味の谷」とは、人間に近いロボットや人形を見た時に感じる違和感のこと。確かに街中でおまわりさんだと思って声をかけた相手が、振り向いたらロボットだったとしたら、ちょっとビクっとしてしまうかもしれない。なんでもドバイでは2030年までに警察の1/4をロボットへと移行させていく予定だという。 ドバイの警察ロボット もちろんドバイでは3Dプリントシーンも活況を呈している。たとえば現在、世界でもっとも注目の3Dプリンター関連技術のイノベーターであるイタリアのWASP(World's Advanced Saving Project)もまた、ドバイを舞台に意欲的な試みを行っている。ちょうど前回の記事で紹介したドバイ万博のスペインパビリオン、あれもまたWASPの技術的支援を受けて作られたものだ。そのWASPが今回手掛けたのは、高級ブランド「Dior」のコンセプトストア。ドバイのジュメイラビーチに突如出現したこのスタイリッシュな造形のコンセプトストアも、3Dプリンターによって出力されたものだ。 Diorの代名詞「カナージュモチーフ」も完全再現 今回、用いられたのはクレーンWASPと呼ばれるWASPが独自開発した3Dプリントシステム。生の土や砂などの天然素材を組み合わせて、2つの円形モジュールから構成されるストアが出力されることとなった。壁にはDiorの特徴的なパターン、通称カナージュモチーフを再現。ブランドのクリーンなイメージをあらためて強めることに成功した。 画像:Mohamed Somji / Dior / WASP WASPのディレクターによれば、最も難易度が高かったのは、やはり壁の表面上のカナージュモチーフだったとのこと。しかし、WASP独自のソフトウェア機能が、再現の困難なカナージュモチーフを正確に再現してみせた。写真を見比べてみると、ディオールのハンドバッグに施されたカナージュモチーフが実に巧みに再現されているかが分かる。 画像:Mohamed Somji / Dior...

続きを読む

2022年、100棟からなる3Dプリント住宅街の建設があの高級エリアで着工

テキサス州オースティンに100棟の住宅を3Dプリント 技術的発展の著しい3Dプリント住宅業界から新たなニュースが届いた。2022年、アメリカはテキサス州オースティンで、100世帯分の3Dプリント住宅の建築が着工されることが決まったのだ。建設を手がけるのは国際的な建築会社BIG-Bjarke Ingels Group、積層造形を手がけるのはICON、さらに米国を代表する住宅建築業者のLennarの三社だ。3Dプリント建築では近未来的なデザインが追求されがちだが、今回、この三社が手掛けた住宅は典型的なアメリカの「郊外の家」の美学を現代的にアレンジしたデザインとなっている。材料もまた伝統的な建築材料を用いており、さしずめ新しさと古さの融合といったところだろうか。 画像提供:ICON 3Dプリントを用いることで、曲がりくねった曲線状の壁が可能となることから、形状は従来の建築と比較してもより自由になる。各住宅の屋上にはソーラーパネルも設置され、建設プロセス、建設後の運用を含めて、環境を意識した持続可能性が追求されているというところもポイントは高い。 米国では約500万戸の新築住宅が不足状態 今回、この住宅街が建設されるオースティンというエリアは、米国でも最も繁栄しているエリアの一つと言われており、2021年には住宅価格の中央値が過去最高の575,000ドルに達していた。現在はやや落ち着いているが、人気エリアであることには変わりない。住宅の買い手も急増しており、そうした背景もあり、今回の住宅街建設が決まったようだ。 画像提供:ICON ICONはこれまで、ホームレスのための仮設3Dプリント住宅や、メキシコにおいて1日3ドルで暮らす家族のための3Dプリント住宅コミュニティを提供してきている。こうした住宅問題を解決する上で欠かせないのがコストの削減だ。3Dプリント建築は何より建設にかかる日数を大幅に縮減できる。人件費だけを見ても大幅なコストを節約できるのだ。 ICONが使用している住宅3Dプリンター「ヴァルカン」( 画像提供:ICON) 現在、米国全体で約500万戸の新築住宅が不足状態にあるという。品質、美しさ、持続可能性を損なうことなく、住宅不足を解決するためには3Dプリント技術が欠かせないのだ。実際、耐久性も優れているとのことで、ICONの3Dプリント建築が用いる先端材料は、従来の建築材料よりも強力で長持ちすると考えられている。こうしたことから、ICON以外の様々な企業がこの分野に参入しており、以前、記事でも取り上げたMighty Buildingsはカリフォルニアのランチョミラージュに3Dプリント住宅コミュニティを建設して話題となった。このままのペースで進めば、5年後には世界各地に3Dプリント住宅街が乱立している可能性もある。果たして日本はどうなるか。今後の展開を注視していきたい。

続きを読む