【3Dプリンター】業界ニュース

- 【SK本舗】NEWS・お得情報

- 【3Dプリンター】業界ニュース

- 【3Dプリンター】お役立ちコラム

- 【3Dデータ】3D DATA JAPAN新着データ

- 【ハンドクラフト】お役立ちコラム

- 3D活用事例・インタビュー

- みんなの作品集

コンタクト使用者に朗報! 加速する3Dプリントコンタクトレンズ開発の最前線|ゆくゆくはARにも接続か

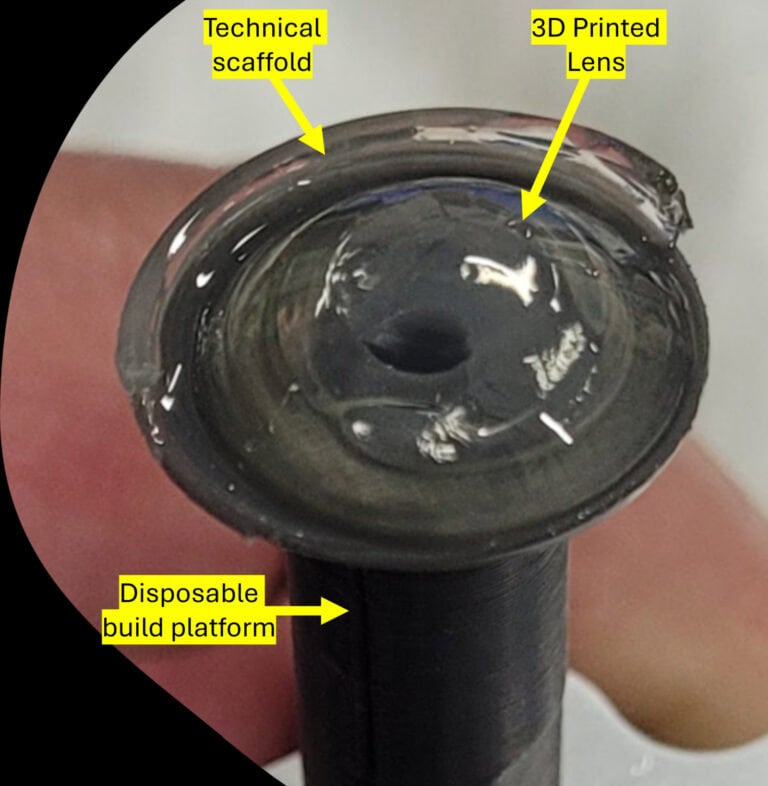

コンタクト離れが急増中!? 解決の鍵は3Dプリンター 突然だが皆さんはメガネ派かコンタクトレンズ派かで言うとどちらだろうか。筆者はメガネ派だ。なぜかといえば、コンタクトレンズがどうも自分の目に合わず、つけているとすぐに目がゴロゴロしてきてしまうからだ。審美的な観点からはコンタクトの方が実は好みではあるし、メガネはメガネでずっと掛けていると鼻筋が痛み出したりと不快感もあるのだが、それでもなおコンタクトレンズには馴染めずにいる。実際、コンタクトレンズがこれだけ普及しているにも関わらず、統計によれば世界のほぼ20%の人がコンタクトレンズ着用による不快感や費用高のためにその着用を諦めているという。現在、世界ではおよそ1億5000万人以上のコンタクトレンズユーザーがいるものの、最近では多くの人がメガネへの切り替えを行なっているらしい。その原因は端的にいうと、大量生産されているコンタクトレンズの型が多くの人の目に完全にはフィットしないからだ。眼球の大きさや瞳の大きさには個人差があることを思うと、これは当然の話だとも言える。この問題を3Dプリント技術を用いて解決しようとしているのがLensy Medicalという企業だ。 個人の目に完全にパーソナライズされたコンタクトレンズを数分内で 現在、Lensy Medicalは独自の3Dプリント技術を用いて、眼科クリニックで数分内にプリントできる完全にパーソナライズされたコンタクトレンズを開発している。これは従来のコンタクトレンズに苦労している多くの人々の手にお手頃な価格で従来以上に快適なソリューションを提供するものだ。 今のところまだ開発段階のようだが、同社によれば今後の4年以内にこの3Dプリントコンタクトレンズが市場に出ることが予想されている。 Lensy Medicalのラボ(画像: Lensy Medical) Lensy Medicalのイノベーションの中心にあるのは、DLP(デジタル光処理技術)を使用するモジュラー3Dプリンターだ。DLPは、樹脂を硬化させるために光を使用して正確な層ごとの印刷を可能にする技術であり、この方法を用いることで、材料の使用を大幅に削減し、生産をより効率的にすることができると言われる。同社のモジュラープロトタイプは、コンタクトレンズの製造用に設計されており、生産をスケーラブルでカスタマイズ可能なものにすることを目的につくられたものだ。このアプローチによって、検眼医の柔軟性を高め、ユーザーにとってもより快適なコンタクトレンズを安価で提供することが可能になる。現在、Lensyは再利用可能なコンタクトレンズを開発しているが。ゆくゆくは使い捨てレンズの作成も検討しているようだ。また、視力矯正に加えて近視制御のためのレンズ、あるいは薬物が溶出する治療用レンズなどの開発にも取り組んでいるという。 画像:Lensy Medical ゆくゆくはコンタクト越しに拡張現実と接続か 実は3Dプリントレンズに取り組んでいるのはLensyだけではない。 視力矯正目的ではないが、たとえばMojo Visionは小さなmicroLEDを使用したARスマートレンズを開発している。彼らがいずれコンタクトレンズを開発の対象にしたなら、それこそ誰もがコンタクトレンズひとつでARに常時接続なサイバー近未来が到来するかもしれない。いずれにせよ、渋々メガネユーザーに甘んじてきた筆者のようなタイプにとってこれは耳寄りの朗報。市場販売が待ち遠しい限りだ。 【関連記事】【2024年】おすすめ10選!3Dプリンターを比較・解説!https://skhonpo.com/blogs/3dprinter-practice/2024osusume?_pos=14&_sid=8d1033306&_ss=r【2024年】おすすめのスライサーソフト6選|スライサーソフトの基本も解説!https://skhonpo.com/blogs/3dprinter-practice/2022soft?_pos=12&_sid=8d1033306&_ss=r【2024年版】3Dモデリングの基礎知識と初心者がつまずきやすいポイントhttps://skhonpo.com/blogs/3dprinter-practice/moderingkisozen?_pos=7&_sid=b0e55afc3&_ss=r2024年に3Dデータを無料でゲットするならここ!|おなじみサイトからこれから伸びそうなサイトまで紹介https://skhonpo.com/blogs/3dprinter-practice/3dmuryodata2022...

続きを読む

ついに取扱い開始!世界で好評の新感覚Creality社製3Dスキャナー『Raptor /Otter』

日本国内においてクラウドファンディングにて先行発売しておりましたCreality社製3Dスキャナー『Raptor』『Otter』2種が取り扱い開始となりました。高性能なのに手軽に使える感動の操作感、ぜひお試しください。商品詳細はそれぞれ以下よりご確認ください。 『Raptor』https://skhonpo.com/products/creality_cr-scan_raptor『Otter』https://skhonpo.com/products/creality_cr-scan_otter

続きを読む

3Dプリンターの可能性を「現代思想」的に評価してみる

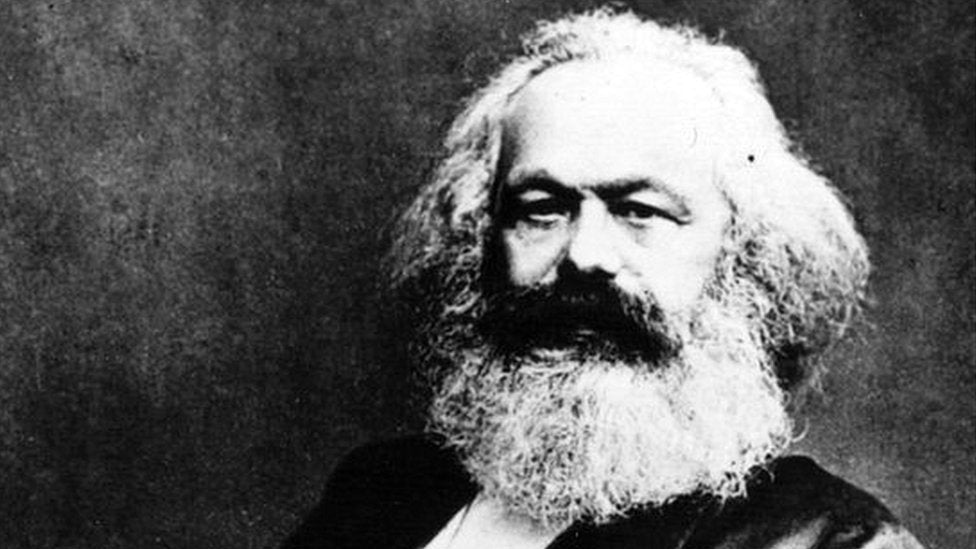

3Dプリンターの普及は、製造業やデザイン分野だけでなく、社会や文化に対しても深遠な影響を与えつつある。あるいは、3Dプリンターは物質的な製造の枠を超え、人々の思考、創造性、倫理観にまで影響を及ぼす可能性を秘めた技術である、と言ってみても良いかもしれない。 本欄ではこれまで様々に3Dプリンターの可能性についてを取り上げてきたが、今回はやや変則的に、3Dプリンターおよび3Dプリント技術の意義を現代思想の視点から捉え、具体的な思想家の理論と結びつけながら考察することを試みてみたいと思う。 とはいえ、あくまでもこれは思考実験のようなもの、肩の力を抜いて楽しんでもらえたなら幸いだ。 1. ジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリの「機械」 フランス現代思想を代表する思想家にジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリがいる。 ジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリ 彼らは、著書『アンチ・オイディプス』や『千のプラトー』で、資本主義や社会システムを「機械」として捉えたことで知られている。 彼らがいう「機械」とは単なる物理的な装置という意味にとどまらない。彼らはそれを社会的、経済的、文化的なプロセスや構造を生み出す「抽象機械」として定義している。ドゥルーズとガタリの視点に立つことで、あるいは3Dプリンターもまた、単なる物質的な製造装置ではなく、社会的な再生産の「抽象機械」として理解することができるかもしれない。 3Dプリンターは、従来の大量生産システムを分散化し、個々人が自由に物を生み出せる力を与える技術だ。この「自己生産力」は、ドゥルーズとガタリが語る「脱領域化」の一形態だと言えるだろう。脱領域化とは、既存の枠組みや領域からの離脱を意味する概念。中央集権的な工業生産からの解放を象徴するテクノロジーとして3Dプリンターを捉えるなら、3Dプリンターはまさに人々に脱領域化を促す技術だと言えそうだ。 さらに3Dプリンターの普及によって、工場という限定された空間を超え、個人の手元で物が生産されることになれば、当然、既存の生産・消費のモデルも再構築されることになる。3Dプリンターという技術には、「新たな生産の機械」として資本主義的な生産様式の変革に寄与し、私たちが物を所有し、作る意味そのものを再定義しうるポテンシャルもある。 あるいは、ドゥルーズとガタリが述べた「リゾーム構造」にも3Dプリンターの分散的な性質を見出すこともできるかもしれない。リゾームは、中央の核や頂点を持たずに、水平的に無限に広がるネットワークを意味する概念だ。3Dプリンターは、中央集権的な工場生産システムに対し、リゾーム的なネットワークを通じて分散的かつ個別的な生産の可能性を提供する。たとえば、物理的な工場での大量生産に依存せず、個々の家庭や小規模なラボでデジタルデータを基に製品が作られるという現象は、まさにリゾーム的な生産モデルである。 2. ヴァルター・ベンヤミンの「アウラの消失」 ヴァルター・ベンヤミンは、1930年代に書かれたエッセイ「複製技術時代の芸術作品」で、「アウラ」という概念を紹介し、技術的に複製された作品が持つオリジナリティや神聖性の失われた状態を批評した思想家として知られている。ベンヤミンの論考では、写真や映画といった技術は、芸術作品の「一回性」と「アウラ」を破壊し、新たな美的価値を生み出す一方で、そのオリジナリティを失わせるということが指摘されている。 ヴァルター・ベンヤミン この「アウラの消失」という観点から考えると、3Dプリンターの登場は、物体や芸術作品が簡単に複製される時代をさらに拡張し、個々のオブジェクトが持つ「アウラ」をますます曖昧にさせる契機として捉えられるかもしれない。だが、同時に、ベンヤミンが同エッセイでも指摘していたように、複製技術の普及は新たな美的価値や創造性が生まれる契機でもありうる。 3Dプリンターがもたらしうる「新しい創造性」とは、一体どんなものだろうか。まず考えられるのは、3Dプリント技術が普及することで、デジタルデータの共有による「新しいオリジナリティ」の概念が生まれるということだ。3Dプリントにおいては、物体のデザインがデジタルデータとして保存され、それをネットワークを介して誰もが手に入れ、再現可能である。このデータ共有のプロセス自体が、既存の物理的オブジェクトに対するオリジナリティの意味を揺るがす。同時に、この共有によるコラボレーションや集団的制作が、新たな創造性を生む土壌となる。 従来の芸術作品における「オリジナル」とは、一人のアーティストが生み出す唯一無二の作品であり、それが持つ物理的な存在自体に価値が宿っていた。しかし、3Dプリンティングの世界では、その物理的な「一回性」はもはや意味を持たない。デザインが共有され、誰でもそれを自由に改変し、再現できる環境では、物体自体の唯一性よりも、デザインのプロセスやその変遷、さらにはコラボレーションによって生まれる多様性が重要な価値を持つようになる。 この新たな価値観は、デザインや製造プロセスにおける「参加型制作」や「集団創造」とも結びつく。例えば、ある一人のデザイナーが初めに作り上げた3Dモデルが、別の人の手によって改良され、さらには異なる地域や文化の影響を受けながら新しい形へと変容していく。この連続的な創造の過程にこそ、3Dプリント時代の「オリジナリティ」があると言える。このような状況は、従来のアートにおけるオリジナリティの定義を根本的に変えうるものであり、ベンヤミンが論じた「複製技術」のもたらす新しい美的価値の延長線上に位置づけられよう。 実際に、今日のデジタルファブリケーションの現場では、こうした集団的創造のプロセスが日常的に行われている。3Dプリント用のデザインデータはオープンソースで公開され、多くの人々が自由にアクセスし、自らのニーズに合わせて改変することが可能となっている。デザインのプロセス自体が共有され、その都度改良されることで、新たなアイデアや機能が加わり、最終的には最初のオリジナルを超えた新しい作品が生み出される。今日、こうしたプロセスは、物体の物理的な唯一性に依存しない、新たな創造性の形態としてますます広がりを見せている。 ...

続きを読む

麻素材の3Dプリント家具「HEMPLA」が登場|インスピレーションの源は日本の「禅」

ヘンプを素材に生まれた瞑想のための座椅子 ここ数年、より環境に優しい3Dプリント素材の開発が世界中で様々に行われているが、たとえばSofiaHagen x Studio Marmiが着目したのは「麻」だった。彼らは「麻」を素材に3Dプリント家具を作成。これはHEMPLA(ヘンプラ)と呼ばれる瞑想のための座椅子のコレクションだ。触発されたのは日本の禅だというこの座椅子、通常のPLAにヘンプペレットを合わせたものを素材としており、付属としてトルコで手織りされた朝とウールの瞑想マットがついてくる。 画像/HEMPLA 3Dプリンティングを使用して家具を作成することは新しいことではない。これまでは特に耐久性の観点、コストの観点からアディティブマニュファクチャリングの利点が強調されてきた。ヘンプラコレクションはこのトレンドを意識しながらも、3Dプリント技術に織物の芸術を組み入れ、さらに天然素材へのこだわりが強調されている。 画像/HEMPLA 使用されているPLAもまた特別なものだ。サトウキビから作られた環境への影響が少ないPLAを基調に、それを顆粒化した麻と混合したものを素材としている。さらにヘンプラ2においてはLEDライトが用いられ、ユーザーの心拍数に反応して光るようになっている。 画像/HEMPLA 開発チームは次のように語っている。「持続可能性はヘンプラの哲学の中心です。これらのシートを作成するために使用される3D印刷プロセスは、現在利用可能な最もエネルギー効率の高い製造方法の1つであり、従来の方法よりも50%少ない材料を使用し、廃棄物をゼロにしています。材料自体は生分解性、非毒性、完全にリサイクル可能であり、各ピースがユーザーと同様に環境に優しいことを保証します」 【関連記事】【2024年】おすすめ10選!3Dプリンターを比較・解説!https://skhonpo.com/blogs/3dprinter-practice/2024osusume?_pos=14&_sid=8d1033306&_ss=r【2024年】おすすめのスライサーソフト6選|スライサーソフトの基本も解説!https://skhonpo.com/blogs/3dprinter-practice/2022soft?_pos=12&_sid=8d1033306&_ss=r【2024年版】3Dモデリングの基礎知識と初心者がつまずきやすいポイントhttps://skhonpo.com/blogs/3dprinter-practice/moderingkisozen?_pos=7&_sid=b0e55afc3&_ss=r2024年に3Dデータを無料でゲットするならここ!|おなじみサイトからこれから伸びそうなサイトまで紹介https://skhonpo.com/blogs/3dprinter-practice/3dmuryodata2022 【FDM方式VS光造形方式】 違いや選び方|初心者にも分かりやすく解説 https://skhonpo.com/blogs/3dprinter-practice/3dbegin 【通販はこちらから】 3Dプリンターの通販ページ https://skhonpo.com/collections/3dprinter-all フィラメントの通販ページ https://skhonpo.com/collections/filament レジンの通販ページ https://skhonpo.com/collections/3dprinter-resin FDM方式向けの便利グッズの通販ページ https://skhonpo.com/collections/conveniencegoods-fff SLA方式向けの便利グッズの通販ページ https://skhonpo.com/collections/conveniencegoods-lcd...

続きを読む

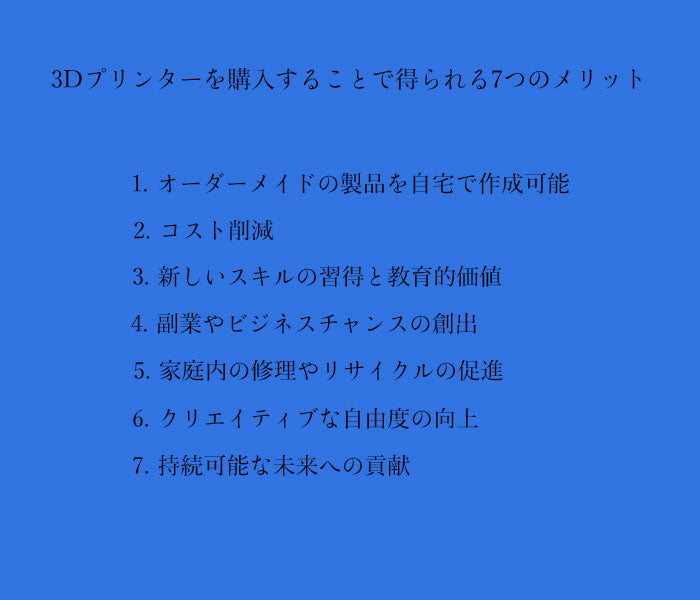

3Dプリンターを購入することで得られる7つのメリット

かつては産業用途に限られていた3Dプリンターだが、技術の進化とコストの低下により、今では個人でも手軽に購入できるようになった。3Dプリンターを購入することで得られるメリットは多岐にわたり、家庭や仕事、教育などさまざまな場面で活用することができる。ここでは、3Dプリンターを購入することで得られる7つのメリットを紹介してみたい。 1. オーダーメイドの製品を自宅で作成可能 3Dプリンターを持つ最大のメリットの一つは、オーダーメイドの製品を自宅で簡単に作成できることだ。3Dプリンターがあれば、既製品にはない、自分のアイデアやニーズに完全に合ったアイテムを自らデザインし、プリントすることができる。例えば、特定のサイズや形状のパーツが必要な場合、市場で適切なものが見つからなくても、3Dプリンターがあれば問題なし。必要な形状をデザインし、すぐにプリントして使用することができる。このようなカスタマイズ製品の製造は、特にDIY愛好者や趣味のプロジェクトを持つ人々にとって非常に有用だろう。 2. コスト削減 一度3Dプリンターを購入すると、長期的には大幅なコスト削減が期待できる。通常、特注の部品やプロトタイプの製造は高額になることが多いが、3Dプリンターがあれば、自宅で手軽に製作できるため、外部に依頼する必要がなくなる。たとえば、家具や家電の壊れたパーツを修理する際にも、代替部品を自分でプリントすれば、新品を購入するよりもはるかに安価で済む。また、3Dプリンターを使用することで、必要な数量だけを作成できるため、無駄な在庫を抱えるリスクも減る。 3. 新しいスキルの習得と教育的価値 3Dプリンターを使用することで、デザインやエンジニアリングのスキルを自然と習得することができる。3Dモデリングソフトウェアの使用やプリントプロセスの理解を通じて、新しい技術や知識を身につけることも期待できるだろう。特に子供や学生にとって、3Dプリンターは教育的価値が高く、クリエイティブな思考や問題解決能力を養うのに最適だと言える。学校でも3Dプリンターを活用した教育が広がっており、学生が実際に手を動かしてものづくりを体験することで、理論と実践を結びつけることが可能になる。 4. 副業やビジネスチャンスの創出 3Dプリンターを利用することで、趣味が副業やビジネスに発展する可能性もある。自分でデザインした製品をオンラインで販売したり、カスタムメイドのアイテムを提供するビジネスを立ち上げたりすることができ、実際にそのようにビジネスを展開している方も多い。3Dプリンターは、プロトタイプの作成や少量生産にも適しているため、新しい製品の開発や小規模な製造業を始める際にも大いに役立つ。また、3Dプリンティングサービスを提供することで、他の個人や企業のニーズに応えることも期待される。 5. 家庭内の修理やリサイクルの促進 3Dプリンターがあれば、家庭内で壊れた物品の修理が容易になる。例えば、壊れた家具のパーツや、家電の小さな部品を自宅でプリントして修理することができるようになる。これにより、新しい製品を購入する必要がなくなり、環境にも優しい選択を行うことができる。また、使用済みのプラスチック素材をリサイクルして新たなプリント材料として使用することもできるため、資源の有効活用にも貢献できるだろう。 6. クリエイティブな自由度の向上 3Dプリンターを所有することで、デザインや製造のプロセスにおいて、これまでにない自由度を得ることができる。3Dプリンターでは通常の製造方法では難しい形状や構造を実現できるため、クリエイティブなアイデアを存分に活かすことがしやすくなるのだ。さらに、3Dプリンティングは試作のサイクルを短縮するため、新しいデザインやアイデアを迅速にテストし、改良を重ねることもできる。このように、3Dプリンターはクリエイターやデザイナーにとって、非常に強力なツールとなりうる。 7. 持続可能な未来への貢献 3Dプリンターを使用することで、必要なものを必要なときに作り出すことができ、消費と製造の持続可能性を高めることができる。これにより、過剰生産や在庫管理の問題を回避し、環境負荷を軽減することが期待される。また、地元での製造が可能になることで、輸送にかかるエネルギー消費やコストも削減される。リサイクル可能な素材を使用することで、廃棄物の発生を抑え、循環型経済に貢献することができる。 ...

続きを読む

光で硬化する藻類インクが医療3Dプリント業界を刷新する

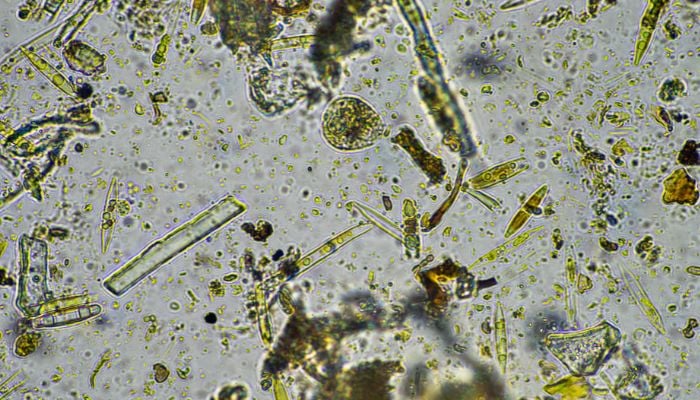

生体適合性の高い藻類由来の3Dプリントインク 突然だが私たちが日常的に呼吸している「酸素」を作り出している主要な植物についてご存じだろうか?実は世界の酸素の50%を生成していると言われているのは海中の藻類である。日本人にとっては食用のワカメや昆布などでも馴染み深い藻類だが、現在、藻類は再生可能な原材料として世界的に多く用いられている。そして現在、藻類は3Dプリンティングのためのインクとしても使用され、医学の世界において重要な役割を果たそうとしている。3Dプリントインクに微細な藻類を活用するための研究を行っているのは、ハイデルベルク大学分子システム工学・先端材料研究所のエヴァ・ブラスコが率いる国際的な研究雨チームだ。彼らは複雑で生体適合性のある微細構造のレーザー3D印刷用の最初の微細藻類インクを開発している。これはこれまで石油化学ベースのポリマーが用いられてきた、2光子重合の分野における代替素材になりうると注目されている。 画像引用/ハイデルベルク大学 石油化学由来のポリマーは化石燃料の枯渇、温室効果ガスの放出、そしてしばしば有毒成分の使用に寄与することになることがこれまで指摘されてきた。その点、新たに開発された微細藻類インクが環境に優しい代替手段となると見込まれているのだ。今回、開発されたインクには珪藻類Odontella auritaと緑藻類Tetraselmis striataの2種類の藻類が使用されている。どうやら重要なのはこれらの藻類から抽出されるトリグリセリドという脂肪であり、これらが光による硬化を引き起こす重要な要素となっているとのこと。すでに研究チームは、微細藻類インクの生体適合性を最終的にテストするために、研究者は細胞構造の実験を行っている。その結果についてブラスコ教授は「私たちの結果は、光によるより持続可能な3D印刷だけでなく、3D細胞培養から生体適合性インプラントまで、生命科学のアプリケーションにも新しい可能性を開きます」と強調している。将来的にこの微細藻類インクは、正確なマイクロ/ナノ構造を製造するため、あるいは3D細胞培養のためのインプラントや足場の基礎として医療目的で使用される可能性がある。その高い生体適合性のおかげで、生体組織と接触する製品の3Dプリントに特に適していルトのことだ。藻類は栽培中に酸素を生成するのみならず、成長速度も非常に速く、素材としての利点を多く備えている。今後の研究の発展を期待したい。 参照:https://www.uni-heidelberg.de/en/newsroom/3d-laser-printing-with-bioinks-from-microalgae

続きを読む

第4回3Dデータコンテスト【百鬼夜行 参加募集!】を開催いたします

SK本舗の姉妹サイト「3D DATA JAPAN」にて第4回データコンテストの開催が決定いたしました!第4回コンテストテーマは 「百鬼夜行 参加募集!」 〈開催概要〉アナタの街のどこかで夜な夜なお化けや妖怪たちが行進しているのをご存じですか?ハロウィンも近いので、この時期は海外から遊びに来たお客様も一緒に楽しく練り歩くそうです。でも、ここ近年は参加する妖怪やモンスターたちが少なくなっているんだとか。そこで今回は百鬼夜行に参加する新たな仲間を大募集します! こわいコ、おもしろいコ、かわいいコ、なんでもござれ!オリジナルの妖怪、モンスターたちを集めて夜の街を大行進しましょう! 応募受付は10月1日(火)より開始いたします。※締め切りは10月15日(火)を予定しています。

続きを読む

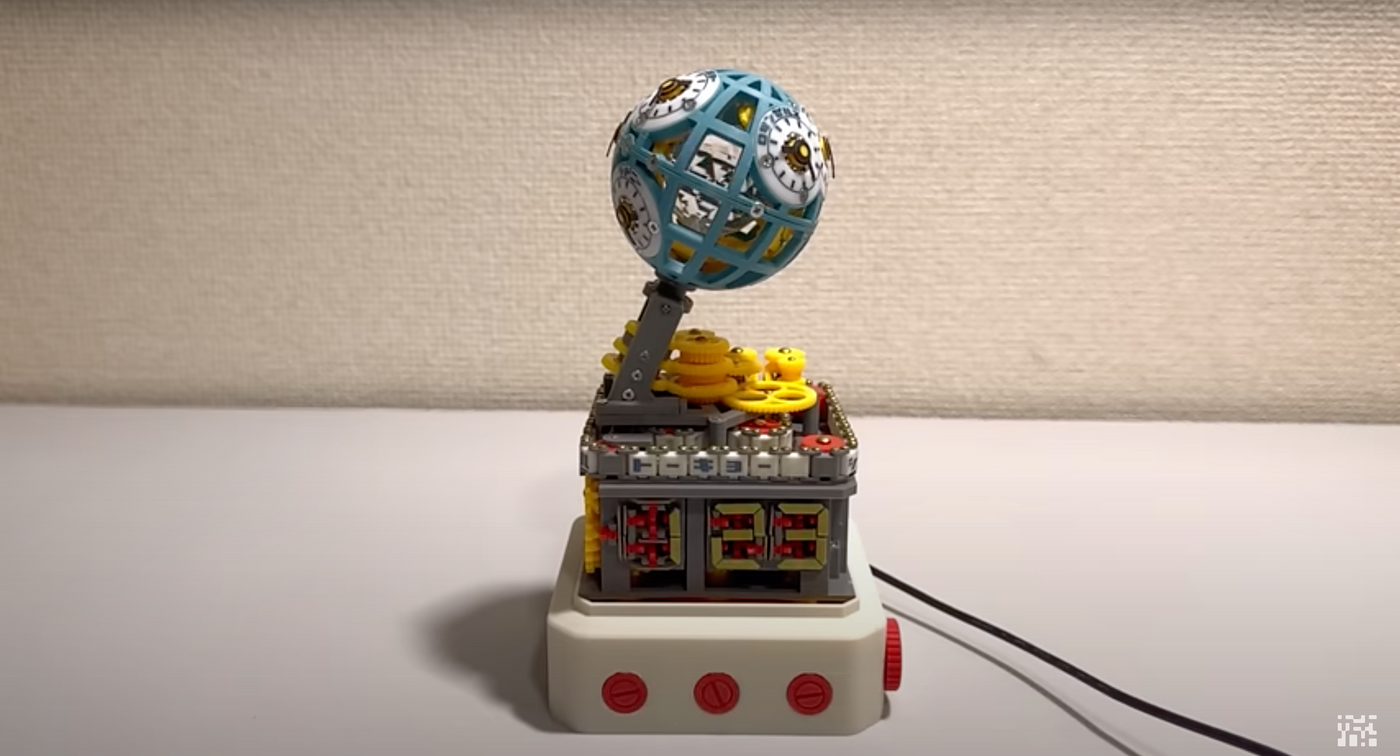

日本人が作った3Dプリント世界時計が「驚異」と話題に

3Dプリントした459個の部品からつくられた地球儀状の世界時計 今日、3Dプリンターを使用した「ものつくり」の最前線を知ろうと思ったら、まずはYouTubeを見るのが早い。YouTube上には世界各地の「ものつくり」自慢たちが投稿した自身の3Dプリント作品や制作過程の映像が溢れており、その技術やセンスによって相互に競い合っている。そんな中、最近ある日本人が投稿した一本の動画が話題になっているのをご存知だろうか。投稿者はものつくり系YouTube番組の「からくりすと」。氏が8月に投稿した「世界時計を作ってみた」という動画は投稿後2週間で瞬く間に5万回以上再生。コメント欄には日本人だけではなく世界からも賞賛の声が書き込まれ、また海外メディアにおいてもその素晴らしい技術が取り上げられている。 画像引用/https://www.youtube.com/watch?v=Fq-mOtpW9TI 今回、「からくりすと」が3Dプリンターを使って制作したのは世界時計。氏にとっては初めての挑戦ではないようだが、以前作ったものが壊れてしまったため、氏の最新技術を駆使してリメイクを試みたのが今回の動画のようだ。地球に見立てられた1日1回転する球体に、各都市の緯度経度に応じた位置に文字盤が配置されたこの世界時計、まず何よりそのデザインが実に魅力的なのだが、設計においては3Dプリンターによってプリントされたおよそ459個の部品が使用されているとのこと。 画像引用/https://www.youtube.com/watch?v=Fq-mOtpW9TI 動力にはArduinoとステッピングモーターが使用され、球体の回転は中心にクリスタルボールを置くことで実現している。動画では制作の細かいプロセスが紹介されているのだが、見ているだけでその工夫と技術にワクワクさせられてしまう。果たして完成した世界時計はロサンゼルス、ニューヨーク、ロンドン、ドバイ、サンパウロ、シンガポール、東京、シドニーという世界の各都市の時間に対応しており、それぞれ切り替えが可能になっている模様。 画像引用/https://www.youtube.com/watch?v=Fq-mOtpW9TI 何はともあれ、実際に動画をご覧いただきたい。

続きを読む

パリ五輪に合わせて3Dプリントされた巨大なエッフェル塔|素材は1.3トンの海洋廃棄物

チェコで開催されていたオリンピックフェスティバルにエッフェル塔が出現 大きな盛り上がりを見せたパリ2024年夏季オリンピックも閉幕し、そろそろ夏の終わりの気配が漂い始めた昨今。数々のアスリートたちの活躍に目を奪われた一方で、実はパリ五輪の傍らにおいて、チェコでは国の公式オリンピックフェスティバルが開催されていた。そのフェスティバルの中で今回のパリ五輪に合わせて展示されたある作品に注目したい。それはチェコのオリンピックチームによって制作された巨大なエッフェル塔のレプリカだ。フランスへのオマージュとして制作されたこのエッフェル塔、実はその素材は全て海洋廃棄物からなり、それらの素材を用いて3Dプリンターで制作したものだという。 画像/3DDen 制作を手掛けたのはチェコの会社3DDenとチェコオリンピックチーム。元々は2024年4月に今回のフェスティバル会場がある北ボヘミアのモスト湖の近くに建てられたものだ。素材を海洋廃棄物としているのも、オリンピック事業の持続可能性へのコミットメントの一環だ。 環境への配慮をクリエイティブに実践する そもそも「環境への配慮」はパリ五輪2024における大きなコンセプトだった。フランス当局は、提供される食料をより多く植物ベースのものとする、一時的なアリーナをリサイクル材料によって製造する、公共交通機関や新しい自転車レーンに焦点を当てるなど、可能な限りオリンピック事業をグリーンにするために取り組んでいた。このエッフェル塔もまたそのアイデアを引き継いだものだ。使用された海洋廃棄物の量は約1.3トン。これは世界が直面している最大の環境問題の1つである海洋プラスチック汚染に対する取り組みとなっている。そのうち主な廃棄物はペットボトルで、その総数は約80万本。これらをリサイクルするために、3DDenは、プラスチック廃棄物を3Dプリンターフィラメントに使用するために、OPETと呼ばれる特別な技術を作成。これによりフィラメントになる前に廃棄物を顆粒に変化させ、その後、3Dプリントを行うにあたり、それらの素材を用いるための特別なプリンターを使用した。 画像/3DDen 最終的に3Dプリントされたのはおよそ1500個のピース。それらをモスト湖の会場近くで組み立てることで、この高さおよそ12.5メートルのエッフェル塔は完成した。オリンピックは世界的なスポーツの祭典というだけにとどまらず、国際社会が今後向かうべき方向を指し示す、一つの指標ともなる祭典である。環境問題は現在の世界が抱えている最大の問題の一つであることは間違いない。「環境への配慮」をよりクリエイティブな形で実現していく上で、3Dプリント技術が大いに役立てられている。

続きを読む

世代間で分断された香港社会を3Dプリントアートがつなぐ|アート集団LAABの制作した「Harbour Cup」とは

テーブルサッカーの伝統的な概念を再定義する 香港に登場したインタラクティブな3Dプリントアートが話題になっている。Harbour Cup(以下、ハーバーカップ)と題されたこのインスタレーションは、単なる芸術作品としてのみならず、スポーツ、科学、社会的交流など様々な分野の融合として制作されたものだ。 画像引用/https://www.laab.pro/en/work/harbour-cup/ 香港セントラルハーバーフロントの遊歩道沿いのサイエンス・イン・アート展のために、革新的なアーティスト集団LAABによって作成されたこのハーバーカップは、なんでも「テーブルサッカーの伝統的な概念を再定義する」というコンセプトとなっているらしい。このハーバーカップ、基本的な構造は日本でもお馴染みのテーブルフットボールゲームによく似ているが、相違点も多い。まずハーバーカップには、あらかじめ決められたチームというものが示されておらず、また唯一のルールのようなものも存在していない。プレイヤーはまずどのようにプレイするかを相手と交渉して決定する必要がある。競争的に楽しむこともできるし、協力的に楽しむこともできる。つまり、重要なのはコミュニケーションということだ。 画像引用/https://www.laab.pro/en/work/harbour-cup/ またハーバーカップの大きな特徴としてテクノロジーが使用されているという点もある。アートワークには蹴られたボールの軌道を照らす太陽光発電のLEDライトが組み込まれている。これらは防水3Dプリントユニット内のセンサーによって作動するため、野外展示の中で雨に濡れても問題はないとのことだ。 画像引用/https://www.laab.pro/en/work/harbour-cup/ デザインも美しい。その光沢のあるメタリックボディは、周囲の建物からのカラフルな光を反射することで、香港の都市風景にハーバーカップを融合させている。 背景にあるのは香港社会が抱えるある問題 ハーバーカップが、あらゆる年齢、あらゆる体型の人でも遊ぶことができるように設計されているように、この作品の目標は社会的コミュニケーションの促進にあるようだ。制作チームはこのハーバーカップが「誰もが携帯電話を置いて、物理的および社会的な遊びに従事することを奨励」するものであると説明しており、ヴァーチャル空間の中に置き忘れてきてしまったコミュニティの感覚と共有された経験をハーバーカップによって取り戻すことが目指されているという。 画像引用/https://www.laab.pro/en/work/harbour-cup/ 実際、物理的に対面して行われるコミュニケーションから得られる感情的な喜びはソーシャルメディアでは得られない。これは現代において、うつ病の増加などとも関連づけて考察されている、重大な問題だ。香港では、多くの若者がまだ共有された経験を求める意欲がある一方で、主にデジタル活動の過剰使用のために、これらの相互作用から得る満足度とつながりが時間の経過とともに減少していることが研究によって示されている。ハーバーカップの背景にはそうした社会的課題がある。世代を超えた新しいフィジカルな交流を提案するLAABの試みに注目したい。

続きを読む

大切な人の等身大フィギュアを1500ドルで3Dプリントするサービスが話題に

写真一枚から正確に故人を3Dデータ再現 大切な人の等身大像を3Dプリントするサービスがインドで話題となっている。そのサービスを手掛けているのはCSR 3D ART STUDIO。同社のコンセプトは「あなたの愛する人を取り戻す」。その言葉にあるように、同社は主に顧客の大切な故人の像を手頃な価格で3Dプリントするサービスを展開しているようだ。手順はシンプルだ。スタジオ宛に対象となる人物の写真を送付、その写真をもとに同社が正確に3Dモデルを作成する。同社が設定しているのは80~90%の類似性。もちろん、データの作成過程で修正をリクエストすることもできる。 最終的に3Dデータが準備できたら、そこから約10日〜15日程度で像を出力。サイズも1フィートから等身大まで、リクエストに応じた作成が可能だという。もちろん、出力のみではなく塗装も行ってくれる。送料を除いた価格は、1フィートの彫像で約238ドル、等身大の像で約1500ドルとなっており、彫像としてはかなり手頃な価格設定になっている。同社ではすでに3年前からこの事業を展開しているようだ。 同社のインスタグラムの投稿の中には何万もの「いいね」を得ているものもあるようで、購入者たちの評判も非常に高いことが伺える。基本的には死者を記念することを目的とする利用が多いようだが、そのほかの用途、たとえば会社の創設者の像を作るためであったり、あるいは家族写真のがわりに家族像の作成をお願いすることもできるだろう。 低価格の秘訣は、同社が極めて安価な材料を使用し、また一般的なデスクトップ3Dプリンターを使用しているという点。一般的な機材を使用し、高い技術によって提供されるこうしたサービスは、今後の3Dプリンターを使用したサービス展開における一つの見本ともなるだろう。

続きを読む

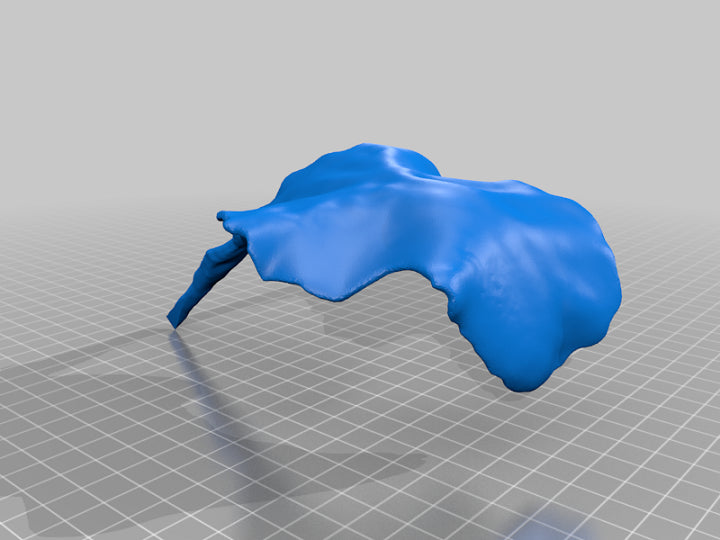

農作物の危機を3Dプリンターは救うか|最先端の植物フェノタイピングによる品種改良

気候変動に耐えうるサトウダイコンを3Dプリント実験 農業の未来を3Dプリンターが変えるかもしれない。そう予感させるニュースが届いた。革新的な研究を行っているのは、ドイツのボン大学とシュガービート研究所(IFZ)の研究者チーム。彼らは、AI支援作物パイプラインの改善を開発することにより、農業を未来に持ち込むための取り組みを続けている。GigaScience誌に発表された研究成果によれば、彼らはレーザースキャンと一般的なFDM3D印刷を使用することで甜菜(サトウダイコン)の詳細な3Dモデルを生成することに成功。これは今後、農家がインテリジェントな作物育種を支援するのに役立てられることになる。つまり、より栄養価が高く、生産的で、持続可能な特性を持つ農作物の開発を、この3Dモデルが促進するということだ。研究チームによれば、この研究は、「植物の繁殖を促進し作物の生産を改善すること」を目的としたもので、3Dプリント植物がその正確な参照を提供することになるという。これまで伝統的に、植物フェノタイピングの参照データは侵襲的な方法に依存してきた。しかし、3Dセンシング技術の最近の進歩は、「手動測定では参照できないパラメータを収集する可能性を提供」することができる。 植物フェノタイピングによる品種改良 この研究が注目される背景には、まさに日本も現在経験している気候変動に対応した農業の実現への期待がある。刻々と変化していく気候環境において育成可能な作物品種を生み出していくためには、植物の遺伝的構成または遺伝子型とその環境との相互作用に関する信頼できる情報が必要だ。こうした植物の幾何学的または生理学的特性にアクセスするプロセスは一般的に植物フェノタイピングと呼ばれている。この植物フェノタイピングの研究は、これまでその多くが植物の表現型に対する情報を手動で記録する形で行われてきた。しかし近年では、より多くのフェノタイピングパイプラインがコンピュータ支援センサー、そして人工知能を使用する形で、作業を自動化し、プラントに関する複雑な情報をより効率的にキャプチャするようになっている。実際、今日の植物育種において中心をなしているのは機械学習アルゴリズムだとも言われる。とりわけ今回の3Dモデルを通じた研究は、植物の地上部分の特徴を3Dで再現し、より良い3Dモデルを作成することにあった。研究チームの学生は研究の意義について次のように述べている。「再現可能な参照モデルの生成のための積層造形技術の適用は、客観的で正確な参照のための標準化された方法論を開発する新しい機会を提供し、それによって科学研究と実用的な植物育種の両方に利益をもたらします」チームは、レーザーベースの光検出と測距(LiDAR)技術を使用してモデルのデータを収集し、Faro Focusシステムで甜菜をスキャンして、12の角度から3Dデータを生成した。その後、チームはPrusa i3 MK3S+ 3Dプリンターを使用して、PETGの等身大モデルを製造している。このモデルは最初に実験室で、次に現場においてテストされることになった。これらのモデルは3Dプリントを使用して簡単かつ正確に作成できるため、チームは「3Dプラントフェノタイピングで標準化された参照アプローチが可能になる」と述べている。 温室やフィールド実験において観察された甜菜の3Dモデル(ボン大学) 今後の展望として、この研究は低コストのフェノタイピングソリューションが必要な米やアフリカの孤児作物などの他の作物へと発展していくことになるという。現在、猛暑日が続いている日本も例外ではない。この気候変動が農業へ与える打撃は単なる懸念としてではなく、すでに現実のものとして日本の農家を悩ましている。気候変動を食い止める努力も必要だが、一方でこの気候変動にいかに対応していくかということもまた大きな課題だろう。 参照論文 https://academic.oup.com/gigascience/article/doi/10.1093/gigascience/giae035/7695669?login=false

続きを読む

今もっとも注目の子供向け3Dプリンター「Kidoodle」

いま一番注目の子供向け3Dプリンターは? 明日を担う子供たちに何を学ばせるべきか。お子さんのいる方なら一度は直面する悩みだ。もちろん、その回答は一つではない。ただ、少なくともその回答の一つに3Dプリンターを挙げることはできる。AM業界のここ15年での発達は目覚ましく、いまや3Dプリント技術は様々な業界においてなくてはならない技術にまでなっている。確かに一般家庭向け3Dプリンターと、各種業界で使用されている産業3Dプリンターとでは、用途も使用法も大きく異なってはいるが、今後の「ものつくり」において3Dプリント技術があらゆる場面において基礎技術となってくることは間違いない。とはいえ、小さな子供にいきなり大人向けの3Dプリンターと向き合わせるというのは、技術面、知識面、そして安全面においても、ハードルが高い。そこで重宝されるのが「子供向け3Dプリンター」だ。以前、本欄でも「子供向け3Dプリンター」を特集したことがある。子供向け3Dプリンター3選|教育、遊戯、創作に最適なマシンはどれかhttps://skhonpo.com/blogs/3dprinter-practice/3dprinterforkids?_pos=1&_sid=4f6c677ba&_ss=rもちろん、その後も様々な子供向け3Dプリンターがリリースされている。その中でも2024年現在注目されているのがKidoodleだ。 画像引用/https://kidoodle3d.com/blogs/product-review/kidoodle-minibox-a1-review-kids-3d-printer-with-safety-features このKidoodle、現在はまだリリースされておらず、キックスターターの段階なのだが、いくつか実際に子供と使用している動画を確認してみたところ、その使い勝手は非常に良さそうだ。たとえば、YouTuberの[Everson Siqueirar]が娘のソフィーとKidoodleを試している以下の動画。 まず印象的なのは厄介な3Dプリンターのセットアップをソフィー自身で行えていることだ。ビルドプレートは非常に小さく、加熱されていない。どうやらプリンターにはWiFi機能があるようだが、ネット接続なしでもプリントできるデフォルトモデルもセットされているとのこと。映像ではソフィーはほとんどの作業を自分でこなしていて、父親が昼寝している間にもいくつかのモデルを3Dプリントしている。もちろん子供用として安全面への配慮もなされており、また独自のモデルをスライスすることもでき、子供の上達に合わせて作業の幅を増やしていくこともできる。モニターも子供向けにとても可愛い演出がなされていて、ゲーム感覚で3Dプリンターと慣れ親しむことができるのも嬉しい。 画像引用/https://kidoodle3d.com/blogs/product-review/kidoodle-minibox-a1-review-kids-3d-printer-with-safety-features 子供向け3Dプリンターは世界市場においても、まだそれほど活況を呈しているわけではなく、バラエティも限られている。Kidoodleはそうした状況に風穴を開ける存在となるかもしれない。もし興味があるという方は是非キックスターターに参加してみてはいかがだろうか。 kickstater/Kidoodlehttps://www.kickstarter.com/projects/kidoodle3d/kidoodle-minibox-a1-the-seed-of-imagination 【お役立ち記事】2025年に3Dプリンターを買うならこれ!https://skhonpo.com/blogs/3dprinter-practice/2025osusumeおすすめのスライサーソフト6選|スライサーソフトの基本も解説!https://skhonpo.com/blogs/3dprinter-practice/2022soft?_pos=12&_sid=8d1033306&_ss=r3Dモデリングの基礎知識と初心者がつまずきやすいポイントhttps://skhonpo.com/blogs/3dprinter-practice/moderingkisozen?_pos=7&_sid=b0e55afc3&_ss=r3Dデータを無料でゲットするならここ!|おなじみサイトからこれから伸びそうなサイトまで紹介https://skhonpo.com/blogs/3dprinter-practice/3dmuryodata2022 【FDM方式VS光造形方式】 違いや選び方|初心者にも分かりやすく解説 https://skhonpo.com/blogs/3dprinter-practice/3dbegin 【通販はこちらから】 3Dプリンターの通販ページ https://skhonpo.com/collections/3dprinter-all フィラメントの通販ページ https://skhonpo.com/collections/filament レジンの通販ページ https://skhonpo.com/collections/3dprinter-resin FDM方式向けの便利グッズの通販ページ https://skhonpo.com/collections/conveniencegoods-fff SLA方式向けの便利グッズの通販ページ https://skhonpo.com/collections/conveniencegoods-lcd ...

続きを読む

愛猫の食欲を3Dプリンターで満たす? UMAMIが開発した3Dプリントペットフード

猫の健康のために最適化された魚介系おやつ ここ数年、大きな飛躍を遂げている食品の3Dプリント。ただ、食品を消費するのは人間ばかりではない。動物もまた日々生きるために大量の食品を消費している。実は3Dプリントミート商品や3Dプリントシーフード商品を世界的に展開しているUMAMI Bioworksは、Friends & Family Pet Food Co.と提携して、3Dプリントされたペットフードも製造している。まず彼らが手掛けているのは飼い猫のための3Dプリントおやつだ。彼らは彼らの3Dプリントシーフードの技術を利用して、魚介ベースの健康的な猫のおやつを世界中の愛猫家に届けるためのプロジェクトを動かしている。 画像/UMAMI BIOWORKS 彼らによれば「新しい栽培魚のおやつは、しばしば乱獲や海洋枯渇につながる伝統的な漁法への依存を減らすことによって、大きな環境上の利点をもたらす」とのこと。栽培魚の生産は養殖魚の生産より資源効率が高く、従来の水産養殖に比べて土地、水、飼料が少なくて済む。なおかつ、3Dプリントされたそれらのおやつは、必須タンパク質と栄養素を十分に含んでおり、猫の健康的な食事を促進するために最適化されているという。 画像/UMAMI BIOWORKS 一方で現在、UMAMI Bioworksはより洗練された人間向けの3Dプリントシーフード開発に向けて、日本の大手漁業会社とのパートナーシップも獲得し、市場そのものの成長を企図している。課題とされているのは消費者のニーズがまだ細胞培養されたシーフードに向かっていないということだろう。現在では細胞培養された食肉への忌避感は根強くあり、加えて既存の食肉産業からのプレッシャーもある。果たして3Dプリントミート、シーフードは今後数年でどの程度一般化していくのだろうか。3Dプリントペットフードはその一つの試金石となるかもしれない。

続きを読む

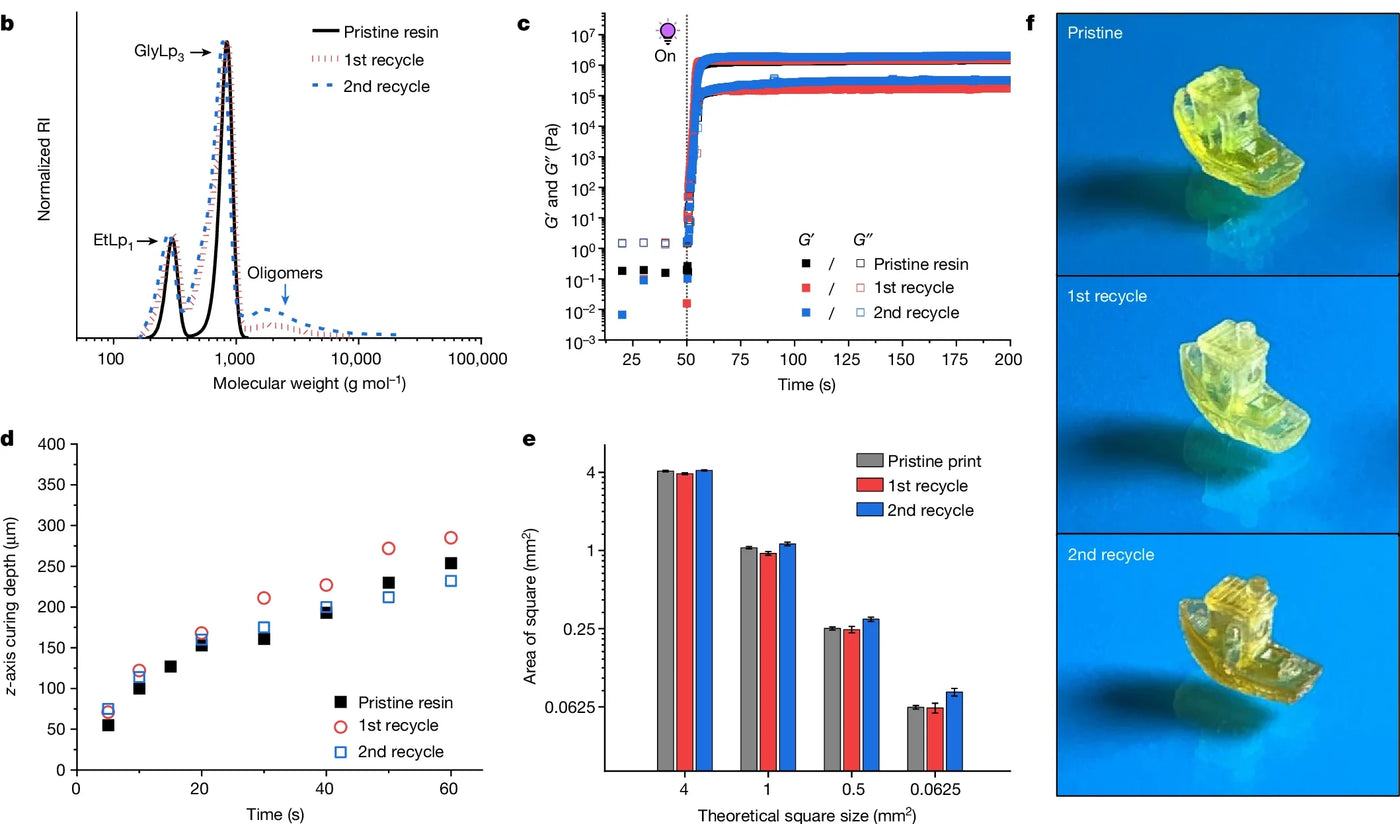

英国研究者がバイオ素材のリサイクル可能なフォトポリマー樹脂を開発

環境に優しい3Dプリンティングを実現するために 光造形3Dプリントではお馴染みのフォトポリマー樹脂。そもそもフォトポリマーとは光機能性高分子の一種である感光性樹脂のことだ。光を照射することで溶解性などの物性を変化させることから光造形3Dプリンティングにおいて重宝されている。実はこのフォトポリマー樹脂に変革が起ころうとしている。科学ジャーナル誌『nature』によると、英国バーミンガム大学の研究者らが、最近、高解像度の印刷が可能で、かつリサイクルおよび再印刷できるバイオソース材料からフォトポリマー樹脂を作成することに成功したようなのだ。 画像:バーミンガム大学 この新しいバイオフォトポリマー樹脂の利点は何よりも環境負荷の低減にある。伝統的なフォトポリマー樹脂は石油化学製品から作られている。先述したように、これらの樹脂は光にさらされると硬くなり、長持ちする構造を形成するが、その一つの欠点として石油化学ベースであることとリサイクル性の低さが指摘されてきた。今までのフォトポリマー樹脂は材料が硬化すると不可逆的な結合を形成し、より多くの化学物質を追加せずに分解することを困難にしていた。研究者らによればこのプロセスがしばしば樹脂のリサイクルのためにより多くの材料が生成されることになり、環境への影響の悪化が懸念されていたのだ。その点、今回バーミンガム大学が開発した新しいフォトポリマーレジンは完全にリサイクル可能でありながら高い印刷品質も維持しているという。彼らの研究によると、天然に存在する脂肪酸であるリポ酸から派生した新しい樹脂は、元の成分に分解して再印刷することができるとのことだ。 画像:バーミンガム大学 研究の主任研究者であるアンドリュー・ダブ教授によれば「私たちのアプローチは、効率的にリサイクルできない石油化学製品から作られた樹脂に頼ることから抜け出すための重要な一歩です。私たちにはまだ改善点がありますが、この研究は開発のためのエキサイティングな新しい道を開くでしょう」とのこと。すでにこの新しい樹脂で彼らは3Dプリンターの品質をベンチマークするために使用される小さなボート「3DBenchy」を出力して、その品質の高さを示しており、特許出願も済んでいる。商用化が達成された暁にはより持続可能な3Dプリントへの道が開かれることは間違いない。 画像:バーミンガム大学参照記事『A renewably sourced, circular photopolymer resin for additive manufacturing|nature』https://www.nature.com/articles/s41586-024-07399-9

続きを読む

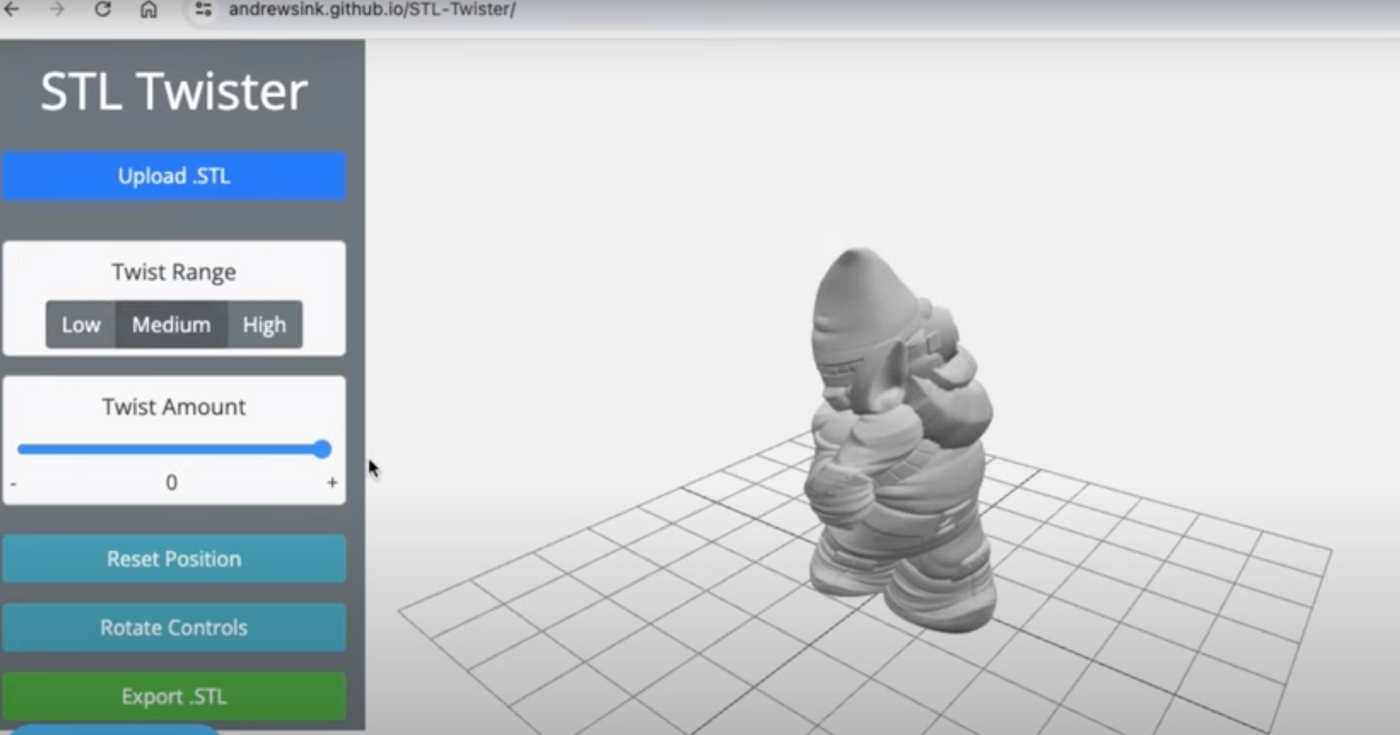

無料アプリを使って3Dモデルに自動で「ひねり」を加える

簡単操作で3Dモデルをアレンジする 「STL Twister」 入手した3Dデータにアレンジを加えたい。そんなニーズに応えるアプリがGitHub上にあるらしい。以下はそのアプリを使用して、キャラクターの3Dモデルに「ひねり」を加えている様子をおさめた動画だ。 アプリの名前は「STL Twister」。使用するには、このページに自分のモデルをアップロードするだけ。この動画ではまずアプリが用意しているテスト用の小さな男の3Dモデルを使って試している。 操作は簡単だ。捻りたいレンジを指定した上で画面横の「Twist Amount」というバーを左右に操作するだけで、小さな男の体は左右に捻られていくのがわかる。それもごく自然な形でだ。 動画では次いでキューブ状の3Dモデルでアプリの機能を試している。通常の立方体に「ひねり」が加わるだけで、オブジェクトには芸術的な効果がもたらされている。動画ではひねった3Dモデルをプリントして見せているが、実に面白い。 もちろん、より複雑なアレンジを加えたいという場合は自身でCADを学んでいく必要があるが、もっと気楽に3Dモデルにアレンジを加えたいという人にとっては、とても便利なアプリになりそうだ。「STL Twister」には以下からアクセスできる。是非試してみてほしい。 STL Twister https://andrewsink.github.io/STL-Twister/

続きを読む

TPUレジンを使ってコンクリート素材のフィギュア作りに挑戦

金型出力で3Dプリント遊びの幅を広げよう 3Dプリンターをより楽しむ上で「もっと素材のバラエティが豊富になったら」という願望をお持ちの方は多いと思う。たとえば、自分好みのフィギュアをコンクリート素材で作ってたいと思ったとしよう。この場合、コンクリートを素材として使うことができる業務用3Dプリンターを購入するという手もなくはないが、あまり現実的とは言えない。じゃあどうすればいいか。3Dプリンター系YouTuberの[Art By Adrock]の提案するソリューションはシンプルだ。氏がトライしているのは、通常の家庭用3Dプリンターの素材である合成樹脂によってコンクリートの金型を作成し、そこにセメントミックスを流し込むという方法だ。果たして、その結果はこちらの通り。 樹脂造形とは異なる重厚な質感を伴いつつ、かなり細部まで精巧に表現されている。作品としても面白いし、是非とも試してみたい。以下の動画では、CADで金型を作成するまでの流れがまとめられており、非常に参考になる。どうやら氏が使用しているのは弾力のあるTPUフィラメントのようだ。 皆さんも是非ともこの方法を参考にコンクリートフィギュア作りに挑戦してみてはいかがだろうか。素敵な作品ができた暁にはどうかSK本舗の「みんなの作品集」宛にご応募ください。

続きを読む

1トンあたり約497馬力を達成したアストンマーティン「ヴァリアント」の3Dプリントサブフレーム

次世代ボンドカーにも3Dプリント技術の波が? 映画「007」シリーズのボンドカーでもお馴染みのアストンマーティン。中でも最もアイコニックな存在といえばアストンマーティン・DB5・ボンドカーだろう。2020年に同社によって復刻された世界限定25台のDB5コンティニュエーションは、1台あたりの価格がおよそ275万ポンド(4億4000万円)。まさに夢の名機である。さて、長い歴史を持つアストンマーティン社だが、現在は同社もまたその自動車製造において3Dプリント技術を大きく取り入れている。たとえば先日、同社が発表した新作スポーツカー「ヴァリアント」においてもそうだ。このヴァリアントは、伝説のレーサーであるフェルナンド・アロンソの委託によって開発された車両になるが、ロドリーガルとトラックに焦点を当てた設計を持ち、1トンあたり約497馬力という驚くべきパワー対重量比を達成している。そして、この設計を実現させているのが、3Dプリントされたリアサブフレームなのだという。同社によれば、リアサブフレーム製造における3Dプリント技術の採用の利点は、必要な強度と構造を維持しながら、それ自体の重量を減らすことが可能になることだという。この軽量化は、車の敏捷性とハンドリングを高めるために重要なものであり、これによって高速操縦中であっても車両の正確な制御が可能になる。もちろん、ヴァリアントにはこの他にも様々な技術が投入されているのだが、複雑な高級車の製造においていまや3Dプリント技術が効率やコストの面のみならず、機能性においても欠かせないものとなっているということは間違いない。現在、エネルギー問題の観点から自動車産業に対して主に燃料の点で厳しい視線が集まっている。ただ、そのソリューションは燃料そのものを変えること以外にもある。自動車製造の現場における3Dプリント技術の導入は、自動車の安定した軽量化を可能し、エネルギー効率をさらに上昇させるものとなる。ひいてはエネルギーの無駄遣いを減らすことにもつながる。自動車産業とAM技術の蜜月に終わりはなさそうだ。

続きを読む

大躍進を続けるElegooから3台の新しい3Dプリンターが登場|初となるXYフラグシップも導入

RAPID + TCT 2024で発表されたElegooの最新3Dプリンター SK本舗でもお馴染みの3DプリンターメーカーELEGOOの急成長が止まらない。ELEGOOが最初に注目を集めたのは2019年、同社の主力プリンターであるMars 1がリリースされた時だ。その後、同社FDMのNeptuneシリーズと大判3DプリントののSaturnシリーズへとラインナップを拡大し、その存在感を着実に増してきた。ELEGO0の魅力はまず何よりコストパフォーマンスの高さだろう。その価格設定が市場にもたらしたインパクトは計り知れない。その低価格さとは裏腹な高い性能によって、ELEGOOは瞬く間に多くのユーザーたちの支持を獲得した。そして現在、ELEGOOは最初のCoreXYフラッグシップ3Dプリンター「Centauri Carbon」を先日開催されたRAPID + TCT 2024において発表した。同時にELEGOOはMars 5とMars 5 Ultraの最新版も発表、まさに破竹の勢いを示している。さて、今回発表されたCentauri Carbonは3Dプリンター初心者に最適な機種となっている。 Elegoo Centauri Carbon スマートAIカメラ機能やアルミダイキャスト構造などの高度な技術を備えた本機においては同社初となるCoreXYを採用。X軸とY軸に沿って正確かつ迅速に動くためのユニークなベルトシステムによって、プロトタイプや芸術的作品、教育プロジェクト、中小企業製品まで、精密で複雑な3Dプリントを行うことができる。そして何より、今回注目すべきは初心者の参入障壁をこれまで以上に下げることになるだろう使用における簡素さだ。既存の3Dプリンター愛好家以外を視野に入れた本機は、今後、初心者が購入すべき最初の1台の筆頭となっていく可能性もある。先述した通り、さらに今回ELEGOOはMars 5とMars 5 Ultraを導入した。人気のMarsシリーズへの新しい追加で注目すべきポイントは印刷速度だ。たとえば、Mars 5 UltraはTilt Release Technologyを使用しているため、1時間あたり最大150ミリメートルを印刷できる。さらにこの機能により、印刷されたモデルを損傷することなく簡単に取り外すことができ、高品質のディテールと精度を維持しながらプロセスが高速であることが保証される。 Elegoo Mars 5 Mars...

続きを読む

あたかも「革」のような表面テクスチャをBlenderで作成した3Dプリント系YouTuberが話題に

3Dプリンターで本物の革みたいな質感を再現 3Dプリントしたオブジェのレイヤーラインを誤魔化すための方法の一つに「外装に何らかのテクスチャを貼る」というものがある。このテクニックについては以前にも以下の記事で紹介したことがあるが、この方法ではパーツの表面をモデリングするという形も可能だし、スライサーソフトで印刷物の外装を変更し、幾何学模様などのテクスチャを追加するという形もある。もう後処理はいらない? 積層痕を「効果的に隠す」ための2つの裏技https://skhonpo.com/blogs/blog/3dlayerline最近、このテクニックを使って、3Dプリント系YouTuberの「3DJake」が、3Dプリントしたオブジェの表面をあたかも「革」のように出力する映像をアップした。彼はこの「革」のテクスチャをBlenderで作成。以下の画像のように、一見すると本物の革製品かのような仕上がりになっている。 今回のテクスチャには約140万個の三角形が含まれているとのことで、これは一般的な家庭用3Dプリンターにはなかなかハードな精細さだ。おそらく普段使用しているスライサーでは間に合わない。ただ「3DJake」のオブジェ並の精細度を求めないなら、一定レベルまでは真似することも可能だろう。 いずれにしても、これはすごいテクニックだ。表面テクスチャの可能性を垣間見せてくれた「3DJake」に拍手を送りたい。詳しくは以下の映像で。

続きを読む