【3Dプリンター】業界ニュース

- 【SK本舗】NEWS・お得情報

- 【3Dプリンター】業界ニュース

- 【3Dプリンター】お役立ちコラム

- 【3Dデータ】3D DATA JAPAN新着データ

- 【ハンドクラフト】お役立ちコラム

- 3D活用事例・インタビュー

- みんなの作品集

3Dプリントされた人工の森が「光合成」を起こす|ドバイ国際博覧会で話題のスペインパビリオン

コロナ時代の万博に現れた「知性の森」 コロナ禍の影響により1年遅れでの開催となったドバイ国際博覧会が現在開催中(来年3月31日まで)だ。これは中東アフリカでは初となる歴史的な国際的「万博」。加えて、いまや世界の最先端建築が集まるドバイでの開催ということもあって、大変注目度も高い。各国がそれぞれのパビイリオンで自国の先端技術、先端デザインをアピールする中、とりわけ今回目立っていると評判なのがスペインパビリオンらしい。スペインパビリオンで展示されているのは3Dプリントされた人工の森。その名も「Forest of Intelligence」だ。 画像引用:Onionlab バルセロナを拠点とするOnionlabとExternalReferenceによって考案されたこの展示は、生分解性の有機材料を使用して3Dプリントされた樹々と、インタラクティブな床から構成されている。その背景には国連による持続可能な開発のための2030アジェンダがある。注目すべきは樹々の機能だ。これらの樹々は二酸化炭素をリアルタイムで吸収し、酸素を生成することができる特殊材料からなる。つまり、単に見て美しいだけではなく、その存在がすでにCO2の削減を担っているというわけだ。 画像引用:AdriàGoula/Labóh このインタラクティブな拡張現実空間においては、様々な仕掛けが用意されており、訪問者は現在の環境問題に対する様々な教育的体験をすることができるという。アートとデザインとテクノロジーを交差させながら地球環境を問い直すという試みは、まさに時代の気分ともマッチし、今回の万博におけるひとつの目玉となっているのだ。何より注目したいのは、その最前線に3Dプリント技術があるということだろう。その素材は、コーンデキストロース(砂糖)で作られた持続可能なバイオプラスチックポリマー、そしてCO2を含む温室効果ガスや汚染物質の一部を捕捉し、鉱化する作用があるという天然ミネラル化合物PURE,TECHの混合からなる。つまり、人工であるにも関わらず光合成を行っているに等しい優れもので、今後の3Dプリント建築などにおいても大変注目度の高い素材である。 画像引用:Onionlab 肉眼で見る限り、それは単に美しくSF的な技術が駆使された展示空間かもしれない。しかし、目には見えないミクロの領域において、それは地球環境に溶け込み、機能を果たしている。その二重性こそが今後テクノロジーやアートに求められているものだろう。そして、その上でも3Dプリンターが鍵となる。こうした国際展示にはそれ自体が環境に優しくないという批判もあるが、それを言い出したら野暮というもの。まだコロナは完全収束には至っておらず、なかなか現地に行くことが難しいが状況だが、もし叶うなら来年春までに足を運んでみたい。

続きを読む

NFT市場で次に盛り上がるのは「3Dプリンターアート」か?

6900万ドルのデジタルデータ 今年、最もホットな話題とはなんだろうか。日本国内的に言えば、東京オリンピックの開催は世間に賛否を巻き起こした一大現象だったと言えるかもしれない。では世界的にはどうだろうか。まず昨年以来のコロナの問題、ワクチンの問題がある。しかし、こちらも発生から2年目に突入し、状況は依然として揺れ動き続けているとは言え、話題としての新鮮さは欠く。すると2021年に端を発して、世界中を最も熱くさせた話題とは一体どれなんだろうか。おそらくその答えは一つしかない。「NFT」だ。NFTについてはすでに様々なところで解説がなされているためご存知の方も多いだろう。 NFT、すなわち非代替性トークン。ざっくりとした説明をしておくと、これまでデジタルデータに関してはオリジナルという概念がなかった。それらはネットワーク上でいくらでもコピー可能なものとしてあり、せいぜいが著作権によって上映や展示などの使用に関して法的な制限が設けられていたくらいだった。この状況を変えたのがNFTだ。仮想通貨イーサリアムのブロックチェーン技術を用いて、オリジナル/コピーという二分法の存在しなかったデジタルデータに「オリジナルデータ」という概念を持ち込むことに成功。これによって世界で唯一のデジタルデータの存在が認められることとなり、あるデータが本物であるという保証を持った「作品」として取引可能になったのだ。 このNFTの存在を世に知らしめたのは、アーティストBeepleのデジタル作品「Everyday:The First 5000 Days」だった。同作品は2021年のはじめ、現代アートオークションの大手クリスティーズにおいて、6900万ドルという驚異的な金額で落札された。これはアート界において一つの事件だった。なんせ今までは展示上映権としてくらいしか売りようがなく、そもそも所有することが難しいとされてきデジタルデータが、あらあめてアートコレクションの対象として売買できるように(それもこんな高額で)なったのだから。 BeepleのJPEGコラージュ「Everyday:The First5000Days この一件によってNFTは一挙に話題となり、多くのアーティストや著名人がNFT市場に参画した。テクノの大御所であるエイフェックスツインの新作ミュージックビデオの映像データ、あるいはTwitterの創設者であるジャックドーシーの最初のTwitter投稿なども取引の対象となった(こちらは300万米ドルで販売された)ことは記憶に新しい。現在、話題としては一旦沈静しているようにも見えるが、水面下ではいまだにNFTアート市場は活況を呈している。いまだ手探りの段階であり、それだけにフロンティアを狙う作家や買い手たちがシノギを削りあっているのだ。 NFTアートの魅力と注意点 アート作品の良いところは、一度値がついたら基本的に価値が下がらないところだろう。これは通常の投資財とは明らかに異なる点だ。もちろん、作家の人気や評価が下がれば売ることが難しくはなってしまうが、1000円で買ったものが翌年に500円で売られているというような悲しい事態はまずない。一方で価値の膨らみ方は企業株などよりもはるかにすごい。たとえばバスキアを例にとってみよう。バスキアはかつて路上で絵を売ってた時代もある。当時の値段は一枚10ドル程度。それが現在ではどうか。元ZOZOTOWN代表の前澤氏がバスキアの作品を落札した価格は1億1050万ドル、日本円にして約123億円だ。もちろん、これはかなりレアなケースだが、5万が50万くらいならば無名レベルの作家でもザラにある。そのアーティストが業界で生き残っている限り、キャリアとともに作品の値段は上がっていくものだからだ。 とはいえ、作家全員が10年後にも生き残っているというわけではなく、そこを見抜くだけの審美眼は求められるところだろう。また、アートを投資目的で購入するという行為は基本的には「邪道」でもある。アートはアートのために、ノット・フォー・マネーというのは、それはそれで大事な美意識だ。さりとて、アーティストを応援しながら、利益を得ることもできるというのであれば、それはウィンウィンであるとも捉えられる。もし少しでも興味があるならば、今のうちにマーケットに参画しておくのも一手かもしれない(その際、節操のない青田買いは若手作家の今後のためにも控えよう。キャリアの浅い段階で値段ばかりが上がってしまい後々に作品が販売しづらくなってしまうケースもある。投資意識ばかりが先行して業界を荒らしてしまっては、誰にとってもマイナスにしかならない。アート売買には品位が欠かせないのだ)。ただし、気をつけなければならない問題もある。NFTの中でも人気の高いCryptoPunksというジャンル(デジタルキャラクター画像から構成されるNFTアート)があるのだが、まさに先日、このCryptoPunksに関して事件が発生したのだ。何が起こったのか。まず背景としてCryptoPunksの爆発的な値上がりがあった。今年の頭の段階ではCryptoPunksは1枚数十万円くらいが相場だったが、そこから徐々に値上がりを続け、現在では平均5000万円くらいで取引されるようになっていたのだ。中でも、あるCryptoPunksがとんでもない価格で売却される。その額、なんと500億円。Beepleどころの話ではない。当然、すぐに話題となった。 Punk 9998 bought for 124,457.07 ETH ($532,414,877.01 USD)...

続きを読む

現代映画と3Dプリンターの切っても切れない関係|MARVEL、007、ジュラシックワールドまで

映画製作に欠かせない3Dプリント技術 映画製作においては様々な衣装や小道具が用いられる。特に映画の舞台が現代ではない場合、それらは特注によって作られることになる。大量生産するわけではないオブジェクトをそれぞれ一つずつ手作業で作るというのは、想像するだに大変なコストだ。そのため、現在では映画業界に3Dプリンターは欠かせない存在となっている。もちろん近年ではCGも多用されているが、CGだけでは補えない部分に関しては、3Dプリンターによってオブジェクトを出力し、映画をよりリアルにすることに役立てているのだ。最近、最も話題となったところでは、昨年、第77回ゴールデングローブ賞「アニメーション映画賞」を受賞したアニメーション作品『ミッシング・リンク 英国紳士と秘密の相棒』だろう。 これはいわゆるストップモーションアニメと呼ばれるジャンルで、対象物を小刻みに操作して、個々にコマ撮りを行うことで連続再生した時に対象物が動いているように見えるという、アナログな手法で制作された。その上で活躍したのが3Dプリンターだ。今回、作品を制作したLAIKA Stuidosはあのストラタシス社全面協力のもと、なんと30万点以上のパーツを3Dプリントして、ポップで可愛い世界観を作り上げたのだそう。その結果は世界からの大絶賛。今後、同種の映画で3Dプリンターが大活躍していくことになるのは間違いない。 あるいは実写映画でも3Dプリンターの活躍は眼を見張るものがある。 たとえばMARVELシリーズ。このシリーズでは現実離れした様々な衣装が登場するが、近年、とりわけ目を引いた衣装といえば、『マイティ・ソー バトルロイヤル』に登場したヘラの仮面だ。演じたのがあの大女優ケイト・ブランシェットだったこともあり、世間からも大きな注目を浴びた。 動画の0:20くらいから登場するこの異形化したカブトムシのような仮面(兜?)もまた3Dプリントによって作られた。ケイトの頭部を3Dスキャンした後、そのデータをもとに炭素繊維で強化された複合粉末を素材とする、重さ約1.8kgの軽量性と安定性に優れたオブジェクトだ。この独創的なフォルムは3Dプリンターならでは。まさに次世代クリエイションと呼ぶにふさわしい逸品だろう。もちろん、ヘラだけではない。同じくMARVELシリーズの大ヒット作『マイティ・ソー/ダークワールド』でも3Dプリンターは活用されている。ご覧になった方は印象に残っていると思うが、雷の神が装備していたあのケルティック模様のハンマー。あれもバインダージェット方式の3Dプリンターで作られたものなのだ。 さらには映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』のスターロードのマスクや、コラスの鎧もそう。そして、あの『アイアンマン』のスーツにも3Dプチントテクノロジーは使用されている。『アイアンマン』に関してはファンたちの二次創作としてもスーツが人気で、その際にも3Dプリンターが使用されている。 以前は病気で右手のない少年に対して、『アイアンマン』の主演俳優ロバート・ダウニー・Jrが3Dプリントされたアイアンマンの腕がプレゼントされるというハートウォームなニュースが話題になったこともある。 あるいは、ちょっと変わった3Dプリント技術の映画への登場例としては映画『オーシャンズ8』がある。このシリーズをご覧になったことある方には説明不要だろうが、本作では複数のやり手泥棒たちがタッグを組んで宝を狙うというのがストーリーの骨子となっている。スピンオフである「8」では、スパイチームがダイヤモンドの散りばめられた超高級ジュエリーを違法複製する際に3Dプリンターを用いているのだ。こちらに対しては「まだそんな高性能な3Dプリンターはないだろ!」と鑑賞者からツッコミも入ってしまったのだが、とはいえ、それだけ3Dプリンターの技術に人々が夢を持っているという一つの証だろう。 ...

続きを読む

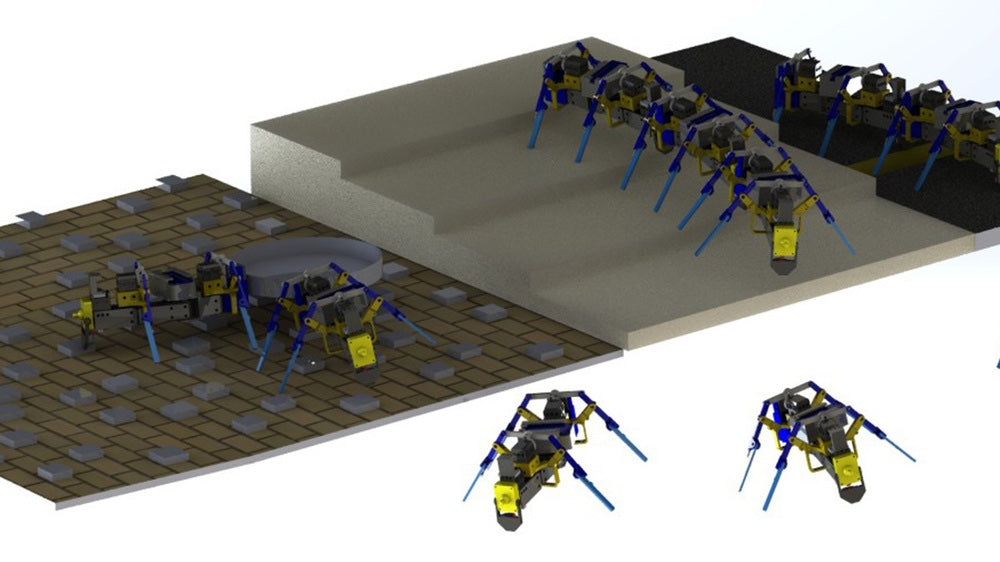

集団行動する3Dプリント昆虫ロボットが人間を狩猟するディストピア

3Dプリント技術の兵器利用をめぐって 3Dプリント技術の発展は人類にさまざまな恩恵をすでにもたらしている。地産地消の促進、環境破壊を引き起こす大量生産の抑止、国家間搾取を引き起こすサプライチェーンの見直し、医療技術の発展、食糧不足のソリューション、民間のものつくり意欲の向上、などなど、そのポジティブな側面を挙げていけば枚挙にいとまがない。しかし一方で、いくつか危険視されている点もある。たとえば3Dプリント銃の普及は、手放しには肯定することができない問題を引き起こしている。そして、もう一つ、今最もされているのは3Dプリント技術の兵器としての利用だ。たとえば、最近、ノートルダム大学の電気工学教授であるYasemin Ozkan Aydin氏が発表した論文では、3Dプリントされた多脚ロボットの群れが個々のロボットの地上の移動性を高める可能性が指摘された。 画像:ノートルダム大学 ここで想定されたロボットは昆虫型であり、その脚の柔軟性により、障害物があってもセンサーなしに避けることができるという。さらに道に隙間があっても自らの体で橋をかけて渡ることができ、また、それぞれのロボットが接続することでより移動性を高めることもできるそうだ。果たして、そのような障害物や亀裂をロボットが軽快に超えていくことが求められる現場とはどのような現場だろう。そう、建物が立ち並ぶ市街地、そして戦場だ。もちろん、現状でこのロボットが兵器として開発されようとしているわけではない。しかし、このロボットがもし武装したら? それは陸上戦における戦車以上の最強の存在となりうる可能性があるのだ。実際、新しいテクノロジーが兵器として用いられることはとても多い。今では一般人の映像撮影でも多用されるドローンなどもそうだ。すでにドローン爆撃は現代的な戦争において欠かすことができない作戦攻撃となっている。つまり、これは決して杞憂とは言えないのだ。集団行動研究を援用した自律型ロボット兵器システムが今後、どのように国家間の戦争を変えることになるのか。そして、その中で3Dプリント技術がどのように利用されていくことになるのか。グレゴワール・シャマユー著『人間狩り』によれば、権力とは群れを安全に管理する司牧権力と、群れの中から異物を探し出し、排除、抹消する狩猟権力とがあり、それらはコインの裏表として機能しているという。巨大な3Dプリント昆虫ロボットは、もしかしたら近未来の狩猟権力の担い手となる可能性もある。 グレゴワール・シャマユー著『人間狩り』 もちろん、それは全て我々人類がこのテクノロジーをどう使うかにかかっている。街中に警察昆虫が蠢くディストピアを妄想しつつ、テクノロジーのよりクリエイティブな利用を心がけ、異なる未来の可能性を切り拓いていきたいところだ。

続きを読む

ハロウィンを120%楽しむために3Dプリンターを活用しよう|仮装グッズから室内装飾まで

ハロウィンをより創造的に楽しむ 日本でハロウィンが盛り上がるようになったのはいつからだろう。昭和生まれ世代にとって、ハロウィンは決して馴染み深いイベントではない。もちろん存在は昔から知っていたが西洋のお祭りという印象が強く、自分たちがそれを祝うという感覚はなかった。それがいつからか、毎年恒例の大イベントになっている。おそらく、明治や大正に生まれた人たちにとってのクリスマスもこんな感じに見えていたんじゃないだろうか。とはいえ、街中で仮装する若者たちの姿は楽しげで、見ているだけでも不思議と明るい気持ちになってくる。今年はコロナ禍の影響で大規模なお祭りとはいかないだろうが、感染対策をした上での小規模な仮装パーティーなどはきっと各所で開催されるのだろう。さて、そんなハロウィンをより創造的に楽しむ上でも、3Dプリンターは実に有用なテクノロジーだ。ここではハロウィンに最適な無料の3Dプリントプロジェクトをいくつか紹介してみたい。 3Dプリント「仮面」で仮装行列の主役に まず、ハロウィン仮装として真っ先に思い浮かぶのは「仮面」だろう。衣装をしっかりと準備する時間はないが、仮面だけ被ってちょっと仮装行列に参加してみるくらいなら、忙しい方にも可能だ。そうとはいえ、量販店で売っている仮面となると、オリジナリティに欠ける。街中で同じ仮面を被った人に遭遇するのもなんだか気恥ずかしい。だったら自分にぴったしの仮面を出力しちゃえばいいのだ。たとえば3DデータサイトのThingiverseには、ハロウィン仮装にぴったりの様々な仮面のデータがアップされている。たとえばこちら。 https://www.thingiverse.com/thing:32189 うーん、これなら仕事帰りにスーツで被っても合いそうだ。それにかなり気色悪い。目を引くのは間違い無いだろう。 あるいは、これなんかどうだろうか。 https://www.thingiverse.com/thing:2402310 昔懐かし映画『マスク』に登場するロキのマスクだ。これもなかなか迫力がある。黒いパーカーに合わせフードを被るだけでも、ひときわの禍々しさを放つことができそうだ。もうひとつ、個人的に気になったのはこちら。 https://www.thingiverse.com/thing:2828079 そう、人気ゲーム「Dead by Daylight(DBD)」に登場する殺人鬼ハントレスの仮面だ。今や天井知らずで人気が上がり続けてる世界的なゲームだけに、DBDのキャラクターへの仮装はハロウィンにおいてもかなり注目を集めることができるはずだ。中でもハントレス仮面を被りながら鼻歌を歌って歩いた日には、周囲のDBDファンは戦慄して逃げ出すことだろう。 さらに差をつけるには3D装飾小道具 さて、仮面だけじゃ物足りないという方には小道具なんかはいかがだろうか。ホラーな仮面に黒いローブコート、そこにプラスアルファ、気の利いた小道具があればハロウィン気分はまた一段階アップするはずだ。再びThingiverseを覗いてみよう。 ...

続きを読む

水溶性サポート材(PVA)の除去速度が約4倍に! Ultimakerが来春発売予定のPVAリムーバルステーションとは?

簡単だが時間がかかる水溶性サポート材の除去 普段、SK本舗では主に光造形方式の3Dプリンターについての情報を紹介することが多いが、ユーザーの皆様の中にはFDM方式の3Dプリンターも併用されている方もいることだろう。そこで今回はFDM方式の3Dプリンターを使用されている方に向けた最新の耳寄りニュースをお届けしたい。さて、造形方式を問わず、3Dプリンターユーザーにとって最も面倒で苦痛を伴う工程のひとつに「サポート材の除去」がある。本来なら出力ボタンを押して造形物が出力されたら、サッとそれを洗い流し、あとは新作の出力品を眺めながらコーヒーを一杯といきたいところだが、そうはさせてくれないのがサポート材の存在なのだ。このサポート材には種類がある。今回、取り上げるのは水溶性サポート材、通称PVAだ。PVAはFDM方式で選択できるサポート材の種類であり、これは通常のサポート材に比べて、もともと非常に除去が簡単であることで知られている。通常、サポート材の除去といえば、出力者が自らの手作業で行うのが一般的だ。しかし、このPVAは水溶性のため、水に漬けておくだけでサポート材が自動的に除去される。要は出力したら水に漬け、あとは放置するだけでいい、というわけだ。しかし、PVAは非常に便利な反面、問題もあった。時間だ。ユーザーにたっぷりと時間的余裕があるならば、問題はないかもしれない。しかし、例えば3Dプリンターを使用した副業をしていたり、納期の伴うような制作をしているという場合、かかる時間はかかる労力と同等かそれ以上に重要な問題だ。実際、この問題がユーザーにとっても気がかりなようで、手間がそれほど掛からないにも関わらず、いまだPVM一択となっていないのもこのためだろう。手間を取るか、時間を取るか。しかしこの二者択一は過去のものとなろうとしている。鍵となるのは今月(2021年10月)に3DプリンターメーカーのUltimakerが発表した最新機器だ。 除去速度はなんと4倍!? PVAリムーバルステーションとは Ultimakerが発表したもの、それはPVAリムーバルステーションだ。 その名の通り、これはPVA除去のための機械。メーカーによるとこれによってサポート材の後処理が現在の4倍速で行えるようになるという。CEOは次のように述べている。「PVA除去ステーションを含む当社の3D印刷プラットフォームにより、プロトタイピングおよび製品開発プロセスをスピードアップし、最も複雑な設計や形状からでも安全、迅速、かつ効果的なPVA除去を可能にします。これにより、チームはより迅速な承認プロセスを視覚化できるため、組織はよりスムーズに、よりスマートに運営できます」実際、これはさほど大げさな話でもないだろう。これまでPVAサポートの溶解には複雑さによっては1日以上かかる場合さえあった。そのタイムロスは計り知れない。それがおよそ75%カットできるというのだ。これは例えるならADSLから光回線への転換のようなものだ。操作も簡単だ、出力したパーツをバスケットに入れ、ステーションに水を入れる。その後、スタートボタンを押すだけで数時間後にはすべてのPVAが完成した出力品から消え去っているという。もちろん、粘着性の残留物を心配する必要もない。必要に応じて速度を自分で調整することもできる。 さらに、容器が透明なため、中を覗くことで水交換の必要性を飽和インジケーターによって確認できるなど、お手入れも簡単らしい。 既に開発は最終段階に入っており、メーカーによれば来年春には販売する予定だという。おそらくは今後、これに限らずサポート材の除去をめぐっては様々な技術革新が行われていくに違いない。光造形のサポート材除去にもその波が到来することを願うばかりだ。

続きを読む

HERON01がスニーカーを刷新する? 最先端3Dプリンターシューズに業界が大混乱

世界初の完全3Dプリントスニーカー 今、世界中の名だたるスニーカーブランドに激震が走っている。その震源地となっているのは、テック企業Heron Prestonと靴メーカーZellerfeldの提携によって発表されたスニーカー〈HERON01〉だ。 この〈HERON01〉の何がすごいのか。他でもない、この〈HERON01〉はすべてのパーツが完全に3Dプリントされた世界最初のスニーカー製品なのだ。シューズ業界はこれまでも3Dプリント技術に着目してきた。アディダスやナイキ、ニューバランスなどの大手メーカーは、それぞれテック企業と提携し、スニーカーのミッドソールなど部分において3Dプリント技術をすでに導入している。しかし、それでも縫い目やステッチ、パーツを接合する接着面など、一つのスニーカーを完全に3Dプリントするまでには至っていなかった。今回、〈HERON01〉はそうした技術的問題をすべてクリアし、同時に高いフィット感、通気性、クッション性を有するスニーカーの開発に成功した。これがスニーカーのワークフロープロセスに革命を起こすと言われているのだ。 単一素材によるサプライチェーンからの脱却 もともと、Zellerfeldは2015年の設立以来、3Dプリントシューズの研究開発を続けてきた。ある時、Zellerfeldが発表した初期のプロトタイプスニーカーがHeron Prestonの目に止まった。そこから二社の提携が始まり、今回の〈HERON01〉において、ファッションシューズの業界へと進出することになったのだ。〈HERON01〉のコンセプトは「テクノロジーと循環性による革新」。実際、〈HERON01〉は単一素材からなるため、完全にリサイクルが可能。また、大規模工場も必要なく物流に依存しないためサプライチェーンに悩む必要もない。 デザインはサギから着想を得た。サギは英語でHERONと呼ばれる。現在はベータプログラム中で参加者はホワイト、ブラック、オレンジの三色から選ぶことができる。なお、収益はサプライチェーンによる児童労働問題の改善に取り組む慈善団体グローバルマーチに寄付するなど社会問題にも意欲的に取り組んでいる。このベータプログラムが成功した後、いよいよ〈HERON01〉は市場へと投下されるらしい。これは靴の世界市場を混乱させることになるとも言われている。発売されたら是非とも履いてみたいところだ。 Heron Prestonはこう述べている。「これはほんの始まりにすぎません。3Dプリンティングの可能性は無限大です。機能的で進化するプロトタイプを数時間で設計および印刷することができました。従来の製造では、これには数か月かかったものです。さらなるアップデートを経た靴を印刷する日が待ちきれません」。

続きを読む

スイス企業Holcimが提示する最先端の3Dプリント「橋」、一方で囁かれるグリーンウォッシングの疑い

3Dプリント技術がコンクリート製造を合理化する 3Dプリンター建築において、早くから注目を浴びていたのは橋だ。2019にも一度取り上げたことがある。当時はオランダで世界最長のコンクリート3Dプリンター橋が誕生し、大きく話題となっていた。それを製作したのはオランダのデザイナーであるミシェル・ヴァン・デル・クレイとアイントホーフェン工科大学。国家的なプロジェクトとして行われたそれは、当時で世界最長となる全長28mの3Dプリントコンクリート橋を完成させることとなった。 ただ、実はその以前から3Dプリントされたコンクリート橋をめぐって各国が競い合うように建設を行ってきた。実際、同年の1月には上海でもその当時で最長の3Dプリント橋が建設され話題になったばかりだった。なぜ3Dプリント橋が注目を浴びるのか、そこには理由がある。それは橋の建築に欠かせないコンクリートの成形の上で必要なプロセスとコストが、3Dプリンターによって大幅にカットされるからだ。従来、コンクリートの成形のためには、まず金型の製作がなされる必要があった。液体を固めるには何か形を決める型が必要だ。身近な例でいうと、氷を作る時に使用する型などもそうだ。しかし、3Dプリンターによって堆積による成型が可能になったことで、その金型なしでもコンクリートを成型することができるようになった。つまり、単純に考えてもこれまで必要だった金型の作成という手順が省略され、作業工程が半分になったのだ。さらに、金型を経由しないことで、コンクリート構造体により多くの完成自由度がもたらされることになったらしく、今までは金型の特性上、技術的に難しかったような形状のコンクリートも、この方法によって作れることになったのだ。 また、3Dプリント技術によってコンクリート製造時に排出されるCO2量も大幅に削減できることがわかっている。もともと土木建築分野においてコンクリートの製造によるCO2の排出は、全体の4分の1を占めていたなど、問題視されていいた。これが3Dプリント技術を通じたイノベーションによって改善されるということで、エコの時代の価値観にフィットしたのも大きい。こうした背景から、3Dプリントとコンクリートの関係には大きな注目が寄せられていた。とはいえ、大規模な建造物を建てることはそう容易いことではない。そこで3Dプリントコンクリート建築がどんなものなのか試す、ある種の試金石として「橋」に注目が集まったというわけだ。 分解と再組み立てが可能なHolcimの「ストリアトゥス」 さて、では最近の3Dプリント橋の事例はどんなものがあるのだろう。たとえばスイスの企業Holcim Groupは今年、イタリアのベニスで、ロボットアームで印刷した非常に面白い造形の橋を発表して話題となった。その名も「ストリアトゥス」。緑豊かな環境に違和感のない有機的なデザインが特徴的だ。こちらはコンクリートの53個の中空ブロックからなる。つまり、ブロックにしたことで、分解、再組み立て、リサイクルが可能なのだという。 HolcimのCEOであるJanJenisch氏によると、「3Dコンクリート印刷は、美観やパフォーマンスを損なうことなく、材料の最大70%を削減できます」。実に素晴らしい取り組みだ。特に分解が可能であることは大きい。自然災害が多発する今日、より頑丈で、耐久性のある建築というアイディア自体に疑問符がつき始めている。つまり、自然の猛威を前にした時、重要なのは頑丈さよりも柔軟さかもしれない、と考えられ始めているのだ。 たとえば日本は昔、多くの橋が吊り橋であり、それは石橋と比較して脆くもあった。地震大国であり、台風なども多発する日本列島においては、頑丈で壊れにくい橋よりも、もし壊れてもすぐに作り直せるということの方が、理にかなっていたのかもしれない。自然に抗うのではなく、自然に寄り添うこと。あるいは現在、そうした日本的な知恵が3Dプリンティング技術と共に再評価されつつあるということだろうか。いずれにせよ、Holcimの「ストリアトゥス」の試みは、今日の気候変動に対応する、実に興味深いものであることは間違いないだろう。 SDGsとグリーンウォッシング...

続きを読む

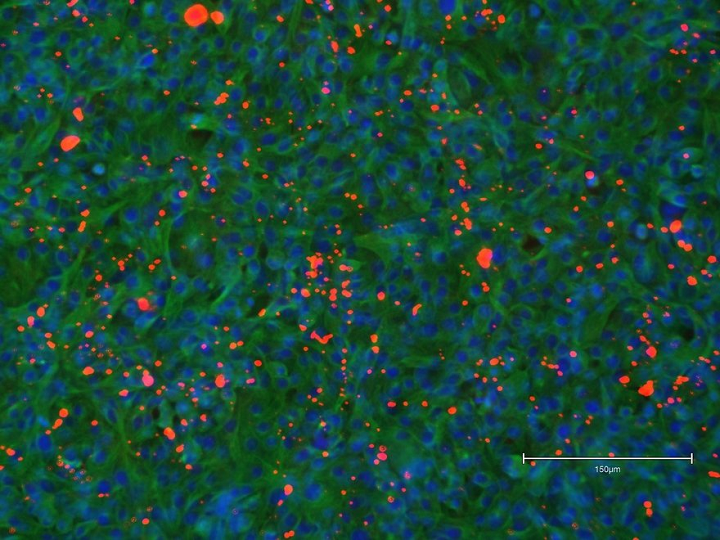

MeaTechが手がける「肉の農園」とは? 牛、鶏、豚、3Dバイオプリントミートの最前線

食肉3Dバイオプリントを牽引するMeaTech 3Dバイオプリントによるオルトミートの製造に関してはこれまで幾度も取り上げてきた。これまで紹介してきたものの多くは牛の赤身肉の培養だった。最近では日本の研究チームがサシの入った牛肉を3Dプリントして話題になっている。 牛肉は「育てるもの」から「モデリングするもの」に!? 「サシ」まで調整可能な日本発の先端3Dプリントミート https://skhonpo.com/blogs/blog/sashibeef しかし、肉といえば牛ばかりではない。筆者が日常で最も食するのは鶏肉だ。そんな中、来年に向けて養鶏樹脂生産を拡大すると発表している企業がある。MeaTechだ。創業からわずか2年のイスラエルのこの会社は、バイオプリンティングミートの技術開発を行い、すでにナスダック取引所の上場企業となっているのだ。 鶏肉、そして豚肉もバイオプリントの対象に MeaTechの展望は大きい。現在の3Dバイオプリント技術を改善し、さらに肉のサプライチェーンを簡素化、これによって消費者に様々な新製品を提供することだ。その上では、当然、肉の種類の拡充が求められる。 創業からわずか2年のMeaTechは、バイオプリンティングミートの技術開発を行い、すでにナスダック取引所の上場企業となっている(画像引用:MeaTech) 今後、養鶏樹脂技術を活用することで、MeaTechは鶏の胸肉などの本物の肉の切り身を生産していく予定だという。鶏肉好きとしては是非味見をしたいところだ。さらにそれだけではない。MeaTechはもう一つのMeat、そう豚肉のバイオプリンティングのための研究開発活動も意欲的に拡大している。豚肉は世界中で最も消費されている肉であり、この開発に成功した暁には、MeaTechの生産事業は飛躍的に成長することだろう。MeaTechの事業開発責任者は、2050年には現在の2倍になると予想される食肉消費需要を満たすためには、今後30年間で、人類のこれまでの歴史で生産された総量よりも多くの食料を育てる必要があると述べている。しかし、当然、通常の生産方法では不可能だ。仮に可能だとしても、地球環境がそれを許さない。そこで求められているのが細胞農業技術なのだ。 あたかも「肉の農園」? 細胞農業技術とは何か 細胞農業技術とはなんだろうか。これは端的にいうと、実験室で細胞を成長させることだ。科学者は動物に害を与えることなく臍帯のサンプルを収集、そこから細胞を採取し、バイオリアクターに入れて増殖させる、そこから細胞株をバイオインクに変換した上で3Dバイオプリンターにロード。これによって細胞が組み立てられ、さらにそれらを成熟させ、組織を形成し、肉の切り身を生み出していく。 ...

続きを読む

歴史的彫刻の超精巧3Dスキャンデータのコレクションが話題に。「3Dスキャンは文化遺産を世界と共有するための優れた方法です」

自分だけの美術館を3Dプリンターで 「3Dスキャンは、文化遺産を世界と共有するための優れた方法です」そう語るのは、SketchFabの人気作家、ジェフリー・マーシャルだ。彼は美術史に残る重要な彫刻を3Dスキャンし、3Dプリント用にレンダリングした極めて精度の高い彫像のデータを提供している。たとえば、以下のデータをご覧いただきたい。これは古代エジプトで用いられていた葬儀用マスクだ。 Funerary mask by Geoffrey Marchal on Sketchfab SketchFabとは現在とても勢いのある3Dデータ共有サイトだ。最近、あるSketchfabユーザー(@leinadien)が、美術史全体で3D印刷用にレンダリングされた素晴らしい彫像のコレクションを作成し、話題となった。上述のジェフリー・マーシャルもそのコレクションされたデータ作成者の一人だ。 Eirene with Ploutus by Geoffrey Marchal on Sketchfab 「GreatStatues」コレクションのモデルの多くは無料でダウンロードできる。つまり、これは「あなた自身のためのミニ博物館」を今すぐ作ることができることを意味している。すでに800ファボを獲得し、Sketchfab内のちょっとしたバズコンテンツになっているのだ。集められた3Dスキャンデータはいずれも超精巧。中にはダウンロードのために20ドル程度の価格が必要なものもあるが、これだけの精度のミニチュア彫刻を実際に購入しようと思えば、安くてもその6~7倍の値段はするだろう。実際に「Greatstatues」コレクションを覗いてみると、それだけで美術館に足を運んだような気持ちにさせられる。360度、遠近法も自由に鑑賞できるというのは、もしかすると美術館での鑑賞よりも快適かもしれない。何より、これらのデータを自分の家で3D出力できるというのだから胸が躍る。以下に筆者が気になった3Dデータをいくつかピックアップしてみた。是非皆さんも気になったものを出力してみて欲しい。 Fontana dei Quattro Fiumi (Detail)...

続きを読む

これまでの3Dプリンティングの常識を覆す超高速造形3Dプリンター「LAKE」とは?

「LAKE」はこれまでにない速度で一度に大量の材料を硬化する 現在、ある光造形3Dプリンターがこれまでの3Dプリンティングの常識を覆すと話題になっている。米国ノースウェスタン大学のスピンアウト企業Azul 3D社が開発した「LAKE」だ。 この「LAKE」は、これまでにない速度で一度に大量の材料を硬化させることが可能であるとされている。早速、こちらの動画をご覧いただきたい。 ご覧いただいたように、その速度は目をみはるばかりだ。これはLAKEに搭載された通称HARPと呼ばれる技術のデモ映像だ。なんでもHARPとはLEDライトエンジンを用いて一度に大量の材料を硬化するDLPシステムであり、それによって従来のDLP方式の3Dプリンターよりもはるかに大きな部品を、はるかに高い速度で生産できるのだという。 このHARPという技術が最初に発表された時は従来のDLPの20倍のサイズの部品を100倍の速度で製造できるということが大きく話題となった。それに比較すると、今回、発売が決まったLAKEの能力はやや控えめなようだ。一度に16000万個の別々のピクセルに光を照射することが可能であり、速度は格段に上昇しているが、HARPの本領発揮にはまだ至っていない。おそらくは「さしあたっての第一段階」ということなのだろう。 実際、Azul3Dの創設者であるチャド・マーキンは「LAKEプリンターは3Dプリンティングにとって画期的なものとなるだろう」という言葉に付け加えるように次のように述べている。 「これはほんの始まりに過ぎません」 ちなみに、チャド・マーキンという人物は3Dプリンターの進歩史において非常に重要な人物でもある。マーキンのこれまでについては以下の記事をご参照いただきたい。 デシモンとマーキンの友情〜3Dプリント技術の最先端をめぐり争う二人の天才〜 https://skhonpo.com/blogs/blog/friendship LAKEはAzul3Dが今後数年間に発表する予定の一連の3Dプリンターの最初の一機。予約はすでに始まっており納品は2022年になるとのこと。そして、すでにLAKEの次世代プリンターとして「SEA」のリリースも決まっている。そちらは2022年の第4期に予約を開始する予定だとか。どうやらAzul3Dの3Dプリント革新は始まったばかりのようだ。

続きを読む

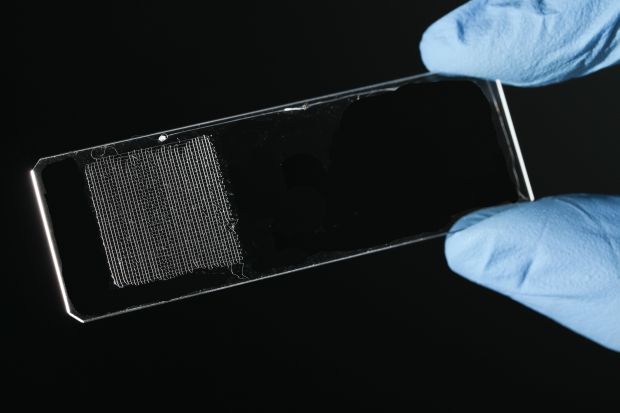

米国が3Dプリントワクチンパッチを開発|mRNAワクチンパッチの商用化研究も進み、免疫応答は最大50倍とも

注射針嫌いでも接種しやすいワクチン 現在、COVID-19のワクチン接種が世界各国で進められている。日本も今では50%以上が2度の接種を終えており、すでに先行接種していた米国の接種率を上回ったことが大きく報道されていた。今回ここではワクチンの効果や今後の運用などについての話をしたいわけではない。その代わり、ワクチン接種に関して、多くの人が感じているだろう、ある思いにフォーカスしてみたい。それは他でもない「注射が嫌だ」という、誰しもが一度は抱いたことがあるあの感情だ。実際、インフルエンザにせよ、コロナにせよ、実はワクチン打ちたいけど注射が嫌すぎて躊躇している、という方も少なからずいると思う。中には先端恐怖症で、細い針先を向けられただけでパニックに陥ってしまう、という方もいるだろう。これは何も日本だけの話ではない。注射針に対する苦手意識は万国共通のものであり、だからこそ長年、ある研究が進められてきた。そう、ワクチンパッチの開発である。そして、まさに2021年9月27日、米国の研究チームが新型コロナウイルスのワクチンパッチを開発したというのだ。 ワクチンパッチとマイクロニードル そもそもワクチンパッチとは何か。その言葉の通り、パッチを皮膚に貼ることによって、皮膚の内側へと吸収されるタイプのワクチンのことだ。もとより、これは経皮吸収治療システムとして、皮膚に貼る薬物投与法として開発されたものだ。内服薬のように消化器官や肝臓などに負担をかけず、注射剤のように針の侵入に伴う痛みがなく薬剤を投与できることから、患者の不安や負担を和らげることができるとされてきた。構造としては、一般にマイクロニードル法という方法が用いられる。長さが数百ミクロンの微細針の表面または内部に薬剤を含有させて皮膚に刺し、薬剤が皮膚中で溶解することにより、薬剤が体内に導入されるという形だ。この技術がワクチンに転用されたのがワクチンパッチである。そして何を隠そう、次いつはこのワクチンパッチの製造にも3Dプリンターが大きく役立てられているのだ。 新型コロナウイルスのワクチンパッチ 先に触れたように、9月27日、米国において新型コロナウイルスのワクチンパッチが開発されたとの報が届いた。 画像:ノースカロライナ大学チャペルヒル校 開発したのは米ノースカロライナ大学とスタンフォード大学の共同研究チーム。研究チームによれば、今回開発されたのは新型コロナやインフルエンザ、さらには肝炎などの様々なワクチンに合わせてカスタマイズできるマイクロニードルパッチ。そのマイクロニードルパッチの製造技術が、外でもない3Dプリント技術なのだ。研究チームが使用したのは、CLIP印刷と呼ばれるテクノロジー。これは迅速なエンジニアリンググレードの部品出力の可能にする独自形式のデジタル光処理3Dプリント技術だ。 画像:ノースカロライナ大学チャペルヒル校 ところで、3Dプリントワクチンにはどのようなメリットがあるのだろう。まず、これによってワクチン注射の場合に必要とされた、膨大な管理コストが低減されることになるという。注射器の場合、注射前に冷蔵庫や冷凍庫からワクチン採取を行う必要があり、訓練を受けた専門家がその管理に当たっていた。しかし、ワクチンパッチの場合は特別な取り扱いを必要とせず、自己管理が可能らしい。そして、もう一つ、経皮吸収治療システムがそうであったように、患者の心身への負担の低減もあげられる。注射嫌いのためにワクチンを忌避していた方にとっては、ワクチンパッチの導入は接種のきっかけになる可能性もある。実際に、針に比べても痛みがないといわれ、さらには自己投与だってできるという。病院や接種会場まで行くのが億劫という方にとっても、これならば郵送などで行える可能性だってあるかもしれない。 注射針に比較して最大50倍の免疫応答 さらにもうひとつ驚くべきことがある。ワクチンパッチの効果だ。なんでもワクチンパッチでのワクチン投与は従来の注射針の投与と比較して最大50倍の免疫応答を引き起こすことができるという。つまり、効果も覿面なのだ。これにより従来のワクチンよりも少ない容量を適用することが可能になるかもしれないとさえ言われている。研究チームいわく「この技術の開発において、私たちは、痛みや不安のない方法で、低用量で、ワクチンのさらに迅速な世界的開発の基盤を築くことを望んでいます」とのこと。現在、研究チームはファイザーやモデルナのようなmRNAワクチンをワクチンチップにするための商用化研究に入っているとのこと。各国でブースター接種の検討が進められている中、追加接種にこの3Dプリントワクチンパッチが使用される日はそう遠くないかもしれない。

続きを読む

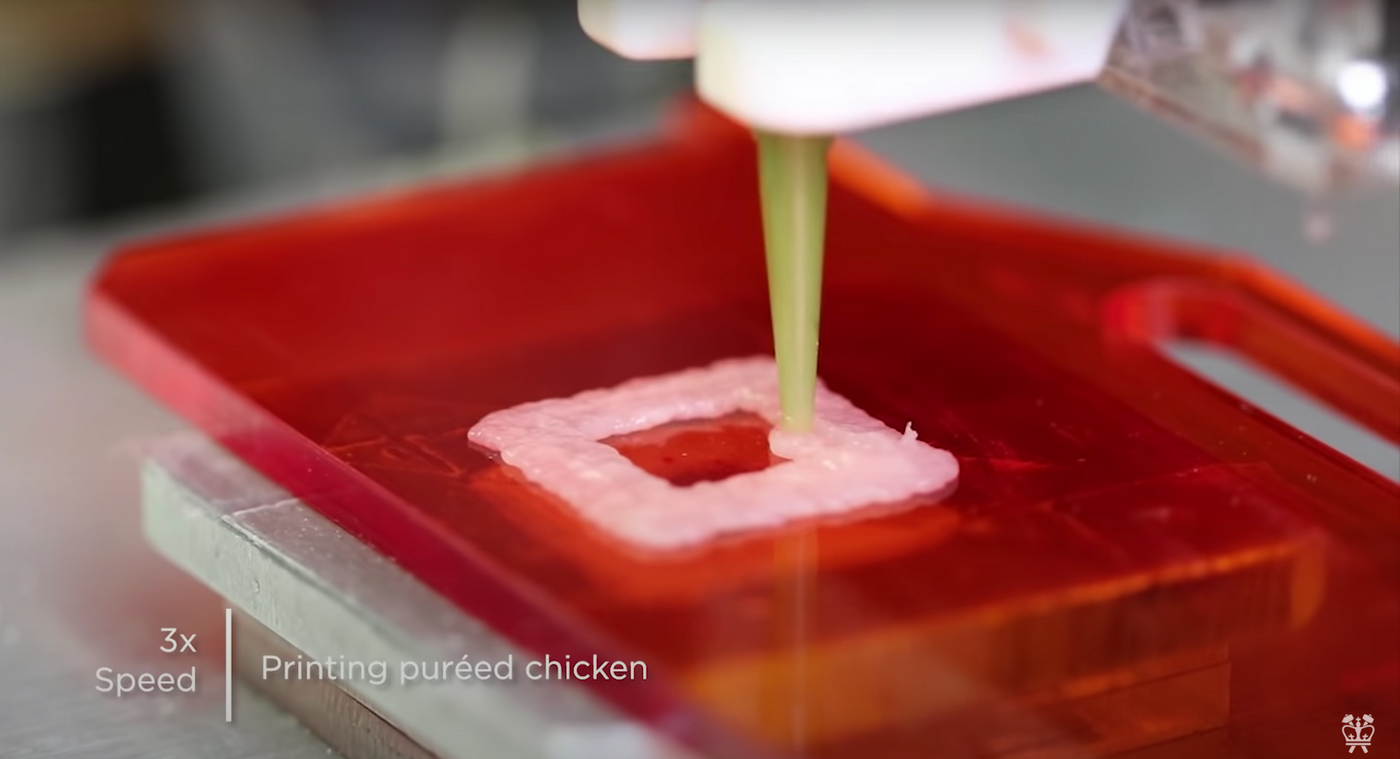

3Dプリント「やきとり」屋さんが実現する? コロンビア大学が開発した成形と加熱を同時に行う3Dフードプリンター

成形と加熱を同時に行う3Dフードプリンター 最近、近年の3Dフードプリンターについて紹介する記事をいくつか書いたところだった。 普通の3Dプリンターにあるキットを接続するだけでフードプリンターに変身!? Cakewalk3Dの斬新な試み https://skhonpo.com/blogs/blog/cake3d 「あ、ちょっと待ってね、今お菓子を出力するから」近未来のティータイムを現実にする東大研究チームの最新技術「magashi」 https://skhonpo.com/blogs/blog/magashi 3Dフードプリンターは、他の3Dプリンターと比較した際、まだ技術的に黎明期の段階にある。すでに様々な挑戦がなされ、それぞれお面白い展開を見せてこそいるものの、現状においては多様なニーズに応えきることができる段階にはない、というのがそれらの記事の要点だった。しかし、この記事を発表して数日、ツイッター上であるツイートが話題になっていた。 鶏肉の印刷とレーザーによる十分な加熱調理を同時に行う3Dプリンターが開発されたよ!オーブン焼きより水分が残ってしっとりと美味しいよ!リプで解説するね!Jonathan David Blutinger et al. "Precision cooking for printed foods via multiwavelength lasers". npj. Sci. Food., 2021;...

続きを読む

頭部が結合された双子の命を救う画期的な分離手術を3Dプリント技術がサポート

結合双生児の分離手術 かつて日本でも有名だった双子がいる。「ベトちゃんドクちゃん」。そう呼ばれたベトナム生まれの二人の子供たちの下半身は繋がっていた。彼らは結合双生児と呼ばれている。およそ5万〜20万出生あたり1組程度の割合で発生すると言われる、体の一部が結合して生まれてくる双生児のことだ。彼らの存在が話題となったのは80年代。ベトナムには長く続いたベトナム戦争の傷跡がまだ生々しく残されていた頃であり、ベトちゃんドクちゃんもまた、米軍がベトナム戦争時に大量にベトナムに散布した枯葉剤の被害の可能性があるとも言われた。日本でも数多くのメディアで紹介され、様々な支援が二人に寄せられた。ベトちゃんドクちゃんの二人はやがて分離された。きっかけはベトちゃんが意識不明の重体となり、このままだと2人とも死亡してしまう危険があるとされたことだ。この際の手術には日本から医師団が派遣され、ホーチミンにて17時間に及ぶ大手術が行われた。結果、二人は無事に分離され(足は一本ずつ残された)、ベトちゃんは重い脳障害が残り寝たきりの状態が続いたものの、ドクちゃんはその後、社会生活を取り戻し、2006年には結婚も果たしている。 こうした結合双生児たちの存在は、私たちにとって良くも悪しくも大変興味をそそる存在だ。それぞれが単独の個人であるということが前提とされた社会で、彼らは個人と呼ぶにはあまりに単独性がない。一心同体という日本語があるが、彼らはさしずめ二心同体、果たしてその暮らしがどのようなものなのかは、いつだって多くの人々の関心を集めてきた。たとえば、アビゲイルとブリタニーの姉妹もそんな一組。1990年生まれの二人は、米国のテレビ番組『アビーとブリタニー』によって広く知られている。現在、二人は二人で一組として小学校教師と働いており、今に至るまで分離手術は行われていない。カメラに映る二人は実に生き生きとしているが、彼女たちの生は健常者にとって時にファンタジーを掻き立てるものでもあるのだ。 現在、結合双生児の分離手術は極めて難度の高い外科手術のひとつだ。時として手術によって、二人のうちの片方が亡くなってしまうようなこともあり、その施術においては細心を要する。とりわけ頭部が繋がった結合双生児の分離手術は困難だと言われ、前例も世界で20件ほどと少ない。しかし一方で頭部結合の双生児は延命率自体が低く、両親は究極の選択を迫られざるを得ない状況がある。もちろん、結合双生児だからと言って必ずしも分離しなければならないということではない。本人たちがそれを望まないケースも多く、結合された生は一つの生のあり方として捉えられて然るべきだ。ただ、今書いたように、結合しているがゆえのリスクが生じてしまうケースもある。分離手術の技術的向上は、その上でも極めて重要なテーマなのだ。 難易度の高い分離手術を3Dプリンターがサポート そんな中、イスラエルのソロカ大学医療センターのチームが国内で初めてとなる頭部結合双生児の分離手術を成功させたという報が届いた。対象となったのは現在1歳の結合性双生児。二人の頭部は頭蓋骨ごと繋がっているため、その手術は難度を極めるものだった。まず医師が手がけたのは二人の頭部の皮膚を成長させることだった。双子の頭皮と頭蓋骨の間の双子の頭の隣接する部分に膨張可能なシリコンバッグを挿入し、それらの上で皮膚を成長させたのだ。十分に皮膚が成長した段階でようやく手術の準備が整う。しかし、この手術は12時間に及ぶ大手術が予定されていた。加えて先例の少ない、極めて高い技術が求められる手術だ。医師たちにかかるプレッシャーも尋常ではなかった。その際に活躍したのが3Dプリンターだった。3Dプリンター企業最大手のストラタシスと医療機器スタートアップの3D4OPが、双子の頭部の3Dモデルと、仮想現実における手術の練習環境を提供したのだ。 Photo/Soroka-University Medical Center. 重要なポイントは二人が血管構造を共有しているところだ。繋がった血管構造を分離することは簡単ではない。医師たちは双子が生まれてからの一年、両親の協力、3Dプリンターによる技術支援を得ながら、手術の準備を進めた。解剖学的組織まで模倣された3Dモデルによって外科医たちは実際の分離がどのように実行されるかをあらかじめ視覚化することができた。血管手術はともすれば赤子たちに壊滅的な結果を引き起こす可能性がある。しかし、事前の練習によって、外科医たちは本番に自信をもって臨むことができた。 Photo/Soroka-University Medical Center. 果たして9月上旬、手術は行われた。結果は成功。赤子はともに意識もあり、神経も無傷のままだ。 これまで後頭部が結合していた赤子たちは、術後、初めて兄弟の顔を見た。9月5日は、二人にとって2つめの誕生日となったのだ。 ...

続きを読む

3Dプリンターでウイルスを出力する時代に!? 癌細胞を攻撃する改造ヘルペスウイルス

人口ウイルスが癌細胞と戦う 現在、新型コロナウイルスがなおも世界を席巻し続けている。人類はウイルスの脅威をあらためて思い知り、実際にその健康が著しく阻害されてしまっているわけだが、その一方で、今日、ウイルスが人類の健康を大きく改善する可能性が拓かれつつある、と書いたら驚くだろうか。実際、ウイルスは時として「薬」にもなる。たとえば、癌治療の分野において、2021年5月、厚生労働省がある治療薬を承認して話題になった。その治療薬とは第一三共が開発した「デリタクト(テセルパツレブ)」。これは、遺伝子組み換え技術を使用してつくったウイルスを腫瘍に投与することによって癌細胞を攻撃するという仕組みだ。 画像引用:『がんプラス』 こうしたウイルスを用いた癌治療の方法は一般に「癌ウイルス療法」と呼ばれている。癌細胞だけで増えることができるように改変されたウイルスを癌細胞に感染させ、ウイルスが増殖する過程で癌細胞を死滅させるという療法だ。増殖したウイルスはさらに周囲に散らばることで、再び癌細胞に感染し、増殖と破壊を繰り返すことで癌細胞を攻撃していく。正常な細胞では増殖することができないように改変されているため、正常細胞が傷つくことはないとされている。人間にとって脅威となるウイルスを飼いならし、改変を加えることで、悪性細胞と戦う兵隊へと作り変える、なんて聞くと、どこかSF映画のような感じがしなくもない。だが、実際に治験では高い効果をあげているという。構想自体は20年以上前からあったようで、その後、多くの実験が重ねられることで、今年、初の実用化へと舵が取られたというわけだ。 使用されているのは遺伝子組み換え単純ヘルペスウイルスI型G47Δ。東京大学医科学研究所のHPによれば「近い将来悪性神経膠腫の治療の重要な一翼を担う」とされている。 3Dプリンターが出力する腫瘍溶解性ウイルス 実は、この癌ウイルス療法のウイルスの作成にあたって活躍しているのがバイオ3Dプリンターなのだ。もともと、2014年の段階で「癌の治療に有効なウイルス」をDNAの3Dプリンティングで作製する技術を実現できるだろうということは言われていた。当時、CAD製品で知られるAutodesk社が運営していた「生命科学ラボ」はDNAの3Dプリンティングによるウイルスの作製にすでに成功しており、ラボ代表のアンドリュー・ヘッセル氏は「次は、デザインを変更して、癌を抑えるウイルスの作製に着手すればいいだけだ」と息巻いていた。 あれから4年、実際に「癌の治療に有効なウイルス」の3Dプリンティングは行われている。たとえば、ニューヨークの企業HumaneGenomicsは、2021年のはじめに125,000ドルの予算を調達、現在、腫瘍溶解性ウイルスの製造プラットフォームの構築を目指しているという。現在、同社は、骨がん、肝臓がん、小細胞肺がん、および膠芽腫と呼ばれる脳腫瘍の一種を治療することを目指している。これらの癌は現状で優れた治療法がないため、その実用化が強く期待されている。 HumaneGenomics社の腫瘍溶解性ウイルス これまで3Dプリンターはあらゆるものを出力してきたが、ついにウイルスまで出力するとはなんともすごい時代になったものだ。ウイルス史は人類史よりもはるかに長い。地球とは「ウイルスプラネット」であると考える人もいる。ウイルスをただ敵視するのではなく、ウイルスと協働する方法を探るテクノロジーの発展に期待したい。

続きを読む

人間の細胞サイズの極小物でも造形できる最新3Dプリンターがスイスから登場

極小を切り拓く3Dプリンティング技術 以前、3Dプリンターを用いた極小アートの世界を紹介した。 https://skhonpo.com/blogs/blog/nano3dart たとえば実寸比1/52万というサイズで出力した超極小の「戦艦大和」が大きく話題になったこともあるように、手作業で作り出すことは完全に不可能なこうしたマイクロプリントは、3Dプリンターに今後期待されている特殊技能の一つなのだ。 これが…コレ‼️👀#ナノ3Dプリンタ で印刷した #戦艦大和 ⚓️✨ pic.twitter.com/gxMpwsTHPx — キャステム京都LiQ【公式】Youtube始めました! (@castem_liq) September 25, 2020 そんな中、わずか数マイクロメートルの構造をプリントできる3Dプリンターが、スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)で開発されたというニュースが届いた。研究者らが開発したのは、溶融エレクトロライティングという方式を用いた3Dプリンター。この3Dプリンターを用いれば、なんと直径1~10マイクロメートルの構造を造形できるという。これは従来のフィラメント3Dプリンターの限界だった100マイクロメートルよりもはるかに小さいものだ。なんでも極小のナノファイバーなどの製造に使われている溶融エレクトロスピニング法という技術を応用したものとのことだ。 マイクロメートルと聞いてもピンと来ないかもしれない。1マイクロメートルとはつまり0.001ミリメートルのこと。分かりやすいところでは我々の身体を構成するヒト細胞の大きさがそれぞれ直径5〜20マイクロメートルと言われている。あのミジンコですら1.5mm、つまりはミジンコの1/1000サイズのものを造形できるというのだから、これはすごいことだろう。 さらに注目すべきはその速度だ。今回開発された3Dプリンターを用いれば20×20mmの構造を2分ほどで造形できるという。いわく「コーヒーを飲み終わるまでには完了する」とのこと。素材もプラスチックに限らない多くの材料を用いることが可能とのことで、特に生物学分野での使用の可能性が期待されている。 ...

続きを読む

「あ、ちょっと待ってね、今お菓子を出力するから」近未来のティータイムを現実にする東大研究チームの最新技術「magashi」

平面状の出力物を焼くと…… 前回、3Dフードプリンターについて書いたばかりだが、今回、それに関して新たなニュースが届いた。東京大学が開発したある最新技術についてだ。その名は「magashi: Fabrication of Shape-Changing Edible Structures by Extrusion-Based Printing and Baking」。なんでも3Dプリンターで印刷した平面状の食材を、熱を加える(焼く)ことによって立体物へと変形させる技術らしい。 画像:Material Experience Design | Yasuaki Kakehi Laboratory, The University of Tokyo 写真のサンプルは「もなか」だ。プリントしたのはもなかの皮にあたる。これを焼いたものにあんこを入れれば、ちょっとした茶菓子が出来上がるということだ。通常、3Dフードプリントは積層方式で出力されるものが一般的だ。しかし、今回は平面素材を事後的に変形させるという手法をとることで、通常の積層方式では不可能な立体物の作成が可能になったらしい。 ...

続きを読む

海藻由来のバイオインクが3Dプリント業界を一新する!? 市販製品も開発中

3Dプリントの原材料をサステナブルに 環境の時代において3Dプリンターはサステナブルな技術として注目を集めている一方、やはりプラスチックへの依存度の高さにおいて、懸念が示されてもいる。もちろんプラスチックそのものが「悪」ではない。問題なのはプラスチック製品の大量生産大量消費のための石油資源の乱費、そして製品の大量廃棄によるプラゴミ問題であり、そうした「無駄」を省く上では3Dプリンターの普及はむしろプラスチックをめぐる環境政治においてポジティブな効果をもたらすことだろう。ただ、一方でプラスチック以外の原材料の開発もまた期待されている。プロセスをより持続可能にしていくことは、3Dプリント技術においても重要な関心事項だ。その中で現在、人気が高まってきているのがバイオインクと呼ばれる生物由来のインクである。これを現在のプラスチック中心の原料の代替品にしていけるのではないかと考える研究者も多く、それは注目に値することだと思う。今最も注目すべきバイオインクは、米国エネルギー省のパシフィックノースウェスト国立研究所の研究チームによって開発されている。このバイオインクは藻類に含まれる化合物を雲母色素と組み合わせることで、作られる。非常にエコな素材であり、またオーガニックでもある。環境意識の高いアーティストやデザイナー、メーカーにとっては、是非ともその普及が待たれるところだろう。 Image courtesy of ACS Omega. なんでも従来の熱可塑性プラスチックとは異なり、これらのバイオインクは熱処理の必要がないという。バイオインクは生分解してしまうため、そこが難点とされてきたが、研究チームはこれを利点とみなした。バイオインクで印刷された出力物は塩化カルシウム溶液で保存が可能であり、そのオブジェクトが不要になれば、廃棄物を残すことなく自然分解することができる。 Image courtesy of ACS Omega. 研究チームによれば、バイオインクは2Dインクとしても使うことができるらしい。フルカラーにも対応しているため、汎用性は高い。顔料にはマイカ顔料が使われている。いずれも鮮やかで、アーティスティックな用途にも応じることができそうだ。また医療用3Dプリンターの素材としてもバイオインクが注目されている。たとえば植皮や傷を覆う創傷被覆材だ。アオサ由来のバイオインクは、生体構造をサポートし、治癒過程に分子レベルで作用するという説もある。傷が傷跡になることを防いでくれるかもしれないのだ。 Image courtesy of ACS Omega. 今後の数年間でこうしたバイオインクが非常に重要な存在になってくる可能性があると専門家は指摘している。まだ研究段階だが、一般向けの商品開発も始まっており、もしそれらが安価でマーケットに登場した場合、3Dプリント界に激震が走ることは間違いない。もちろん本体となるプリンターだって変容を迫られる。まだまだ乱世が続きそうだ。

続きを読む

普通の3Dプリンターにあるキットを接続するだけでフードプリンターに変身!? Cakewalk3Dの斬新な試み

「3Dプリントを民主化する」 待望されながらもなかなか技術的進展が少ないフード3Dプリント業界。最近では食といえばバイオ3Dプリンターで造形したオルトミートばかりが話題だ。とはいえ、3Dプリントクッキングの技術も少しずつ進んでいってはいる。たとえば、3Dプリンター企業Sculpteoの元ディレクターが設立したプロジェクトCakewalk3D。その名の通り、これはケーキの出力を目的とした3Dプリント技術を提供するプロジェクトだ。 Cakewalk3Dの面白いところは、一般的な3Dプリンターを利用する点にある。市販の多くの一般的な3Dプリンターに直接適合する食品用の押し出し機を提供することで、自宅のプリンターからチョコクリームやメレンゲを印刷してくれるという。食品3Dプリンターは現状で専門性が高く、一般にはほぼ普及していない。その点、Cakewalk3Dはあくまで一般使用目的。プロジェクトの設立動機も「3Dプリントを民主化する」というもので、一般家庭での使用が目指されている。 Kickstarterから始まったこのプロジェクトだが、どうやらすでに接続キットは販売されているらしい。値段も145€と安価。なお、兌換性のある3Dプリンターのリストは以下のリンク先で公開されている(これが全てというわけではなく現状で確認が取れている機種のリストということらしい)。残念ながら構造上、光造形には対応してない。このキットはFDM方式の3Dプリンターに限られているようだ。 https://www.lapatisserienumerique.com/fr/cakewalk-3d/cakewalk-3d-liste-des-imprimantes-3d-compatibles/ さて、実際の使用感としてはどうだろうか。youtube上にキットの組み立てから使用までの流れを紹介している動画があったので見てみたい。 組み立て自体は難しくなさそうだ。そして実際のケーキの印刷に関しては、なるほど、デコレーションには使えそうだ。とはいえ、まださほど複雑なレベルとは言えない。現状ではお遊び感覚でケーキ作りの一部に採用できるかなという感じ。いずれにせよ、プロトタイプ感はある。ただ、一般の3Dプリンターがキットを接続するだけで食品3Dプリンターに早変わりするのは新鮮だった。今後の発展可能性を考えれば、十分に意欲的な試みだと言えそうだ。 3Dフードプリンターはこれからが本番? もちろん、3Dプリント食品はこれだけではない。以前も紹介したことがあるが、2015年には3Dプリントピザの自販機が実際に始まっている。また、現状ではレストラン向けにだがフード3Dプリンターも出回り始めている。ただ、実際に食材を調理するのではなく、複雑な形状を設計するためや、Cakewalk3Dと同様にムース状のものをデコレーションするために用いるのが一般的なようだ。たとえばプロフェッショナル向けのフード3Dプリンターとして知られるFoodiniは、5つの異なるカートリッジを同時に使用して、ゼリーからハンバーグまで、あらゆる材料の処理が可能となっている。価格は4000ドルほどなので、一般人でも手の届く範囲だ。 あるいはPancakeBotのようなパンケーキ専用3Dプリンターなどはあるが、これもまたホットプレート上に直接バッターを押し出すまでであって、ゼロから完成までを成し遂げてくれるわけではない。ただ、形状で遊べるのは、ちょっと楽しいかもしれない。 このように、2021年現在においては、3Dフードプリンターはまだ決して汎用性が高いと言える段階にはない。技術的には黎明期といったところだろう。食材のカットや焼く煮る炒めるなどの工程は、基本的な3Dプリント技術とは相性が悪い。もっともイメージとして近いのは、以前にも消化した明治大学開発のFunctgraphだろうか。 ...

続きを読む

動物を安楽死から救い出す3Dプリンター|義肢から義甲羅、呼吸装置まで

嘴、甲羅、尻尾、足…、動物の欠損した部位を3Dプリンターが補填する 医療における3Dプリント技術の活用についてはこれまでも様々に報告してきたが、これは獣医学においても同様だ。とりわけ注目すべきは身体に障害を負った動物のための3Dプリント補填物だろう。事故、病気、様々な事情により手足を失ってしまい、適切な動性を失ってしまった動物に対して、これまで多くの場合、安楽死という手法が取られてきた。これは動物整形外科医が世界的に見ても圧倒的に少なく、その他に道がなかったからだ。しかし現在、3Dプリント技術がその状況を変えようとしている。たとえば、クチバシを損傷したワシ。自分ではもはや食事をすることが不可能となっていたワシに3Dプリントされたクチバシを補填するという事例があった。現在、そのワシは再び野生に住んでいるという。もちろん、ワシだけではなく、タカやオオハシなどのクチバシをプリントした実例もある。 あるいは甲羅を失った亀にデスクトップ3Dプリンターで出力した新しい甲羅を付与するようなケース、さらにはワニが3Dシリコンの尾を手にいれるという事例もあった。 しかし、最も一般的なところでは義足だろう。最近ではネブラスカ大学のチームが、調整可能、取り外し可能、毒性がなく、コストのかからない動物の3Dプリント義肢のプロトタイプを発表して話題となった。 画像:ネブラスカ大学 この画像の義足、なんとわずか10ドルで製造できるという。これはオリーブという片足を失った猫のために作られたモデルで、実際にオリーブに装着したところ、まもなく新しい足に順応し、棚から飛び降りたり飛び乗ったりを始めたそうだ。 画像:ネブラスカ大学 もちろん猫ばかりではない。犬や馬、さらには象まで、あらゆる動物用に3Dプリント義肢が製造されている。いまや3Dプリント技術は動物医療に欠かせない存在となっているのだ。 DiveDesignとBionicPetsの挑戦 たとえば3Dプリント義肢の製造で知られるDiveDesignとBioniicPetsは設立以来、25000匹を超える動物を支援してきた。元々、BionicPetsは手作業により義肢を製造していた。工程は非常に時間がかかるものであり、それゆえ需要の全てを満たすことができずにいたらしい。その後、DiveDesignと出会ったことにより3Dプリント技術を導入、それによってわずか4つのステップで構成される新しい義肢製造プロセスを考案したそうだ。 画像提供:BionicPets 現在、DiveDesignとBionicPetsはあらゆる動物の義肢装具を迅速に製造する世界でも最高の企業となった。なんでも最近ではアヒルの義足の製造を引き受けたのだとか。なんにせよ、一匹でも多くの動物が殺処分を免れ、3Dプリント技術の助けを借りて命を全うできるなら素晴らしいことだ。今年の8月にはアメリカはミズーリ州の獣医と学生が、気管切開を受けた馬の呼吸装置を設計、3Dプリントしたというニュースもあった。これにいより馬は呼吸困難から救われ、気道閉塞を回避できたという。このプロジェクトを主導していた獣医は「このプロジェクトは、各動物用のカスタムデバイスが前進する方法であることを示したと思う」と述べている。 ...

続きを読む