【3Dプリンター】業界ニュース

- 【SK本舗】NEWS・お得情報

- 【3Dプリンター】業界ニュース

- 【3Dプリンター】お役立ちコラム

- 【3Dデータ】3D DATA JAPAN新着データ

- 【ハンドクラフト】お役立ちコラム

- 3D活用事例・インタビュー

- みんなの作品集

3Dプリントが音楽教育を変える──ペンシルベニアの小学校区の挑戦

アメリカ・ペンシルベニア州のある農村部の学区が、子どもたちの音楽教育を大きく変える新しい取り組みを始めています。その鍵となっているのが、3Dプリント技術で作られたバイオリン。経済的な理由でこれまで楽器に触れることが難しかった生徒たちが、低コストで自分の楽器を持てるようになったというこのニュース。楽器製造業界における3Dプリント技術の導入はこれまでも行われてきましたが、こうした教育現場における導入はまだまだ珍しい事例です。 楽器レンタルの壁はいまなお高い このプロジェクトを立ち上げたのは、コールセンター地区(California Area School District)の教育長であるローラ・ジェイコブ博士とのこと。きっかけは、学区の音楽プログラムに参加するために必要な楽器レンタル費用が、年間数百ドルにものぼることでした。 学区の生徒の7割以上は低所得家庭に属しており、家計に大きな負担を強いる現状がありました。そうした背景のもと、ジェイコブ博士は「もっと持続可能で手頃な解決策」を模索し始めたそうです。そんな中、ジェイコブ博士はYouTubeで「3Dプリント楽器で演奏する音楽家たち」の動画を発見。すぐに、オープンソースのファイル共有プラットフォームからデジタル設計データを入手して試行錯誤を始めたそうです。最初はオフィスに置いた2台のプリンターからスタートし、その後は30台以上のプリンターを備えた工房へと発展。試行錯誤の末、演奏に耐える音色を持ち、安定して出力できるデザインを見つけ出しました。 Credit: California Area School District 材料費は1本あたりわずか50ドル程度。通常ならレンタルや購入に数百ドルかかることを考えると、その差は歴然。こうして約5年間で200本以上のバイオリンを生徒たちに無償で提供することに成功しました。 3Dプリントバイオリンの影響 ジェイコブ博士は、毎週「3Dバイオリンクラブ」を運営し、生徒たちはバイオリン演奏だけでなく3Dプリント技術そのものを学ぶ機会もつくっているそうです。これは単なる音楽教育にとどまらず、テクノロジーへの理解を深めるきっかけにもなっています。この取り組みは、単に安価な楽器を提供する以上の意味を持ち、生徒たちの自信や表現の意欲を引き出しています。ジェイコブ博士も「コスト削減以上に、生徒が音楽への情熱を育むことが大切。もしその気持ちが続くなら、それだけで価値がある」と強調しています。 Credit: California Area School District 今回の事例は、3Dプリンターが理科実験やプロトタイピングの道具にとどまらず、芸術分野でも創造性や教育機会を広げる手段として活用できるということ、とりわけ音楽教育の世界でも、3Dプリント楽器は「次世代にチャンスを与える楽器」として新しい可能性を切り開きつつあることを示しいています。音楽教育は幼少期から始めることが重要な教育の一つ。ただ楽器の高価さゆえに一般家庭ではなかなか簡単に始めることができないものが多いという現状もあります。3Dプリント楽器がそうした状況に対し、機会の公平をもたらす一助になれば、とてもいいことです。今後の展開に期待大です。 参照記事:https://www.3dnatives.com/en/pennsylvania-school-3d-prints-violins-to-make-music-more-accessible-27082025/

続きを読む

小型射出成形機「SALTGATOR」登場──3Dプリントと組み合わせて広がるDIYの世界

アメリカ・テキサス州ディキンソンに拠点を置く新興企業 SALTGATOR Tech Inc. が、DIYメイカー向けのデスクトップ射出成形機「SALTGATOR」を発表しました。射出成形といえば、大型で高価な産業用機械を思い浮かべる方が多いはず。実際、従来は工場レベルでしか扱えなかったこの技術なんですが、今やガレージや教室、オフィスの机の上で手軽に扱えるようになっているんです。この小型機はソフトで柔軟なプラスチックパーツを成形でき、3Dプリンターと組み合わせることでユーザー自身がオリジナルの金型をデザイン&プリントし、多彩なカスタム作品を生み出すことができます。3Dプリントの可能性をグッと広げる「SALTGATOR」に迫ります。 SALTGATOR誕生の背景には「釣りバカ」が? この小型射出成形機のアイデアの源は意外にも釣り好きのホビーユーザーだったそうです。市販ルアーの代わりに、もっと手軽に自分好みのソフトベイト(柔らかい釣り餌)を作れないか――そんな思いから開発が始まったとのこと。社名の「SALTGATOR」も、釣行中に見かけたワニに由来します。塩水にも淡水にも適応するワニの姿が「柔軟性とタフさ」の象徴となり、製品コンセプトに結びついたんだそうです。もちろん現在は釣り具だけでなく、スマホケースやキーボードのキーキャップ、トイやプロトタイプ部品まで、柔らかい素材を使ったものなら幅広く製作可能。身近な関心から新たな技術が生み出されるのは技術進歩の常とはいえ、まさか「釣りバカ」が背景にいたとはちょっと驚きです。 SALTGATOR 仕組みと操作性 以下は発表されているSALTGATORの特徴です。 オールインワン設計:ソフトウェアや特別な調整は不要。箱から出してすぐ使える。 材料容量:最大120ml(約4oz)のSoftGelを投入可能。 加熱方式:気密チャンバー内で加熱し、においや煙を閉じ込める設計。 温度調整:80℃〜210℃(176°F〜410°F)までタッチ操作で制御可能。 成形時間:材料注入から固化まで約3分。 初心者でも扱いやすく、10〜15分で最初のパーツを完成できるシンプルさが売りとのことで、さらに残った材料は再加熱して再利用できるため、無駄も最小限に抑えられるそう。 対応する材料と金型 SALTGATORは自社製のSoftGel素材を用意しており、硬さの異なる3種類から選ぶことができいます。 0A:超ソフト(ゼリーのような柔らかさ) 20A:中間(シリコンラバーに近い) 40A:やや硬め(消しゴム程度の硬さ) これらは単体で使うことも、配合を変えてオリジナルの硬度を作り出すことも可能です。また、PLAやABSといった一般的な3Dプリント素材で作った金型にも対応。さらにPEEKやアルミ、銅、高耐熱シリコンやエポキシ樹脂など、多様な素材の金型と組み合わせることができるというんだから便利。 安全性と環境への配慮 家庭での利用を想定しているため、低温で扱える安全な材料を前提に設計されています。筐体は外側が熱くならないよう断熱され、万が一のやけどや漏れを防ぐための熱保護・密閉チャンバー構造も搭載。DIY愛好家だけでなく、教育現場やワークショップでも安心して使える点が大きなメリットになりそうです。 SALTGATOR 価格とコミュニティ さて、気になる価格は約399ドル(Kickstarterの早期支援者は249ドル)と、日本円で約6万円前後と考えると産業用の射出成形機に比べて圧倒的に手頃です。追加の金型や材料パックも提供予定で、導入コストを抑えつつ幅広い実験ができます。さらに、開発チームは専用Discordコミュニティを開設。ユーザー同士が金型デザインを共有したり、ノウハウを交換したり、作品を披露したりできる場を整えています。公式ライブラリとして無料のSTLデータも配布予定で、ユーザーはすぐに試作を始められます。 3Dプリンターの隣に置きたい一台 SALTGATORは、3Dプリントと並んで個人製造の可能性を広げる新しいツールといえるでしょう。釣りルアーからオリジナルガジェット、教育教材やアート作品まで、使い方は無限大。「自分のアイデアをすぐ形にしてみたい」――そんなDIYラバーにとって、SALTGATORはまさに3Dプリンターの好き相棒になりうる存在かもしれません。 SALTGATORのキックスターターページhttps://www.kickstarter.com/projects/saltgator/saltgator-the-1st-desktop-softgel-injection-molding-machine?ref=d8wqkr...

続きを読む

スコットランド三兄弟、3Dプリントで太平洋横断に挑戦

3Dプリンターを使った挑戦にはこれまでにも様々なものがありましたが、今話題となっているのはスコットランド出身のイーワン、ジェイミー、ラクランのマクレーン三兄弟。彼らはなんと太平洋を手漕ぎボートで横断する9,000マイル(約14,500km)の旅に挑戦中。しかもそのボートには、Formlabsの最新3Dプリンター「Form 4」で作られた40点以上のカスタムパーツが搭載されているとのこと。彼らの目標はただ横断することではなく、一つは世界最速の3人組・無支援太平洋横断記録の樹立すること、そしてマダガスカルの安全な水プロジェクトのために100万ポンド(約1.9億円)の寄付を集めること。冒険と社会貢献を同時に狙った壮大なチャレンジ。果たして、どうなったのか。 「エミリー=ローズ号」は3Dプリンティングで最適化 ボートの名前は「エミリー=ローズ」。F1グレードのカーボンファイバーを使い、オーシャン・ローイング・カンパニーと共同設計されました。ここに3Dプリンターが役立てられてます。 具体的には「各選手の体を3Dスキャンして作ったオーダーメイドの座席」「船内で休むためのスリーピングプラットフォーム」「航行・通信システム用の耐候性マウント」などに関して3Dプリンターが用いられたそう。 とはいえ、太平洋横断といえば、灼熱の太陽、激しい波、そして塩水――素材にとっては地獄のような環境です。 それでもマクレーン兄弟は、Formlabsのエンジニアリングレジンを使い、金属や従来素材に匹敵する強度を持つパーツを製作。調理用ストーブのジンバルや紫外線や塩害に耐える衛星アンテナ用の固定具など、現場で即戦力となる部品を3Dプリンターで仕上げています。 イーワン曰く「海は素材にとって最悪の環境。それでも“プリントして取り付けて海上で使える”のは発想を変える体験だ」とのことです。 デスクトップ3Dプリンターだからこそ 特筆すべきは、これらのパーツがデスクトップサイズの3Dプリンターで作られたこと。外注せず、自分たちで設計から取り付けまで管理できたため、完全に自分たち用にカスタマイズされたものをスピード感を持って制作できたとのこと。これぞ“現場で使えるデジタル製造”の真骨頂。現在はまさに挑戦中とのこと。果たして無事に横断できるのかどうか。ただ、実は彼ら、2020年には大西洋横断を35日で成功させ、すでに記録保持者でもあります。今回の太平洋横断は、それを超える「より長く過酷な冒険」でありつつ、3Dプリンターが極限環境でも役立つことを示す実証実験。 いずれにしても、DIYやホビー用途を超えて、「過酷な環境でも頼れる相棒」としても3Dプリント品が耐えうるということを証明してくれているというのはなんとも心強い話です。彼らの横断が無事成功することを祈ってます。 写真: Maclean Brothers / Maclean Foundation

続きを読む

Elegooが「Nexprint」始動 ─ 3Dモデル共有の次世代プラットフォーム?

弊社SK本舗が総代理店を務めるElegooがオープンソースの3Dモデル共有プラットフォーム「Nexprint」を立ち上げ、話題になっています。このNexprintで目指しているのは「3Dプリンター利用者同士を世界中でつなぐ」というもの。新しい創作ハブを目指した野心的なプラットフォームの誕生です。 Nexprint https://nexprint.com 今までのプラットフォームとどう違う? 1. プラットフォームの一元化 まずNexprintはElegoo公式モデルとユーザー投稿を融合し、ThingiverseやPrintablesなど他のプラットフォームのモデルもまとめて検索・ダウンロードできる機能があります。これはユーザーにとって複数サイトを行き来する手間が減るため、かなりありがたい仕組み。 2. スライサーとのシームレス連携 Nezprintは、Elegoo SlicerとOrcaSlicerに対応しており、選んだモデルをそのまま最適な形でプリント準備に移せるとのこと。モデル選びから出力までの流れが滑らかで実用性が非常に高いのも特徴です。 3. 制作者へのリワード制度 クリエイターにはポイント制で報酬が用意されており、 オリジナル作品へのポイント付与 定期的なコンテスト開催 優秀作品のプラットフォーム全体での露出 専用のサポート窓口などび提供 4. 創作者を支える1,000,000ドルのファンド 今回、創作活動を後押しする1,000,000ドル(約1億4千万円)のクリエイターファンドも設立されています。投稿されたオリジナルモデルには、まず1件あたり約5ドル、さらに優れたデザインには追加5ドルの報酬があり、招待制度で最大月100ドルまでのボーナスもある仕組みです。 実際のところは? 正直、今回のElegooの取り組みはかなり革新的です。 例えば、ユーザーが各種モデルを探したり、プリントしたりする際の“動線”を突き詰めていて、使い勝手が非常に洗練されている印象があります。各種掲示板でもすでに「非常に見やすいUI」と評価されていて、今後、存在感を増していくことは間違いなさそうです。 そして、報酬制度があることで、モチベーションを持った投稿が増えていけば、ただの作品集を超えて「常に新しい発見がある創作コミュニティ」になるポテンシャルも秘めています。特にクリエイター向けの新しいステージが、ここには芽吹いていくように感じます。 とはいえもちろん、弊社が運営する3D DATA JAPANも負けてはいません。ユニークで独創性溢れハイレベルな3Dデータが揃っています。コンテストも随時開催していますので、是非とも覗いてみてください! 3D DATA...

続きを読む3DプリンターとPLAとは?

3DプリンターとPLAとは? 近年、3Dプリンターはものづくりの分野で注目を集めています。自宅や学校でも手軽に使える機種が増え、興味を持つ方が増えているのではないでしょうか。ここでは3Dプリンターの基礎知識と、代表的な材料の一つである「PLA」についてわかりやすくご紹介します。 そもそも3Dプリンターとは? 3Dプリンターは、コンピューターで作成したデジタルデータをもとに、プラスチックなどの材料を層(レイヤー)状に積み重ねて立体物を作り出す機械です。伝統的なものづくりとは異なり、型を作る必要がないため、少量生産やオリジナル品の制作に適しています。 3Dプリンターの主な種類 FFF/FDM方式(フィラメントを溶かして積み重ねる) 光造形(光で樹脂を硬化させる) 今回は、家庭用や初心者に多いFFF/FDM方式の材料「PLA」について解説します。 PLAとは?特徴とメリット PLA(ポリ乳酸)は、トウモロコシやサトウキビなどの植物を原料に作られた、環境にやさしい3Dプリンター用のフィラメント(プラスチック素材)です。 PLAの特徴 植物由来のバイオプラスチックで生分解性がある 印刷時の臭いが少なく、室内で扱いやすい 低温で溶けるため、初心者にも使いやすい 印刷後は硬くて丈夫、見た目もきれい こんな方におすすめ 3Dプリンターをこれから始めたい初心者 安全にものづくりを楽しみたい方 環境に配慮した素材を使いたい方 PLAで作れるものの例 PLAフィラメントを使うと、アクセサリーや小物、模型、プロトタイプなどさまざまなものを作ることができます。カラーバリエーションも豊富で、アイデア次第で無限の可能性があります。 初心者でも安心!SK本舗のスターターキット 3Dプリンターの購入を考えている方に、SK本舗の「3Dプリンタースターターキット」をおすすめします。セット内容にはプリンター本体のほか、PLAフィラメントや必要なツールが揃っているため、初めての方でもすぐに使い始められます。 初心者向けにわかりやすい説明書とサポートも充実しているので、安心してものづくりをスタートできます。 SK本舗 3Dプリンタースターターキットを見る まとめ 3Dプリンターは、新しいものづくりの可能性を広げる機械です。PLAは初心者に優しく環境にも配慮された素材であり、これから3Dプリンターを始めたい方にぴったりです。まずはSK本舗のスターターキットで、気軽に3Dプリンターの世界を体験してみませんか?

続きを読む

熊本のLib Work 社が3Dプリント住宅産業を革新

熊本県山鹿市に拠点を置くLib Work(リブワーク)が、建築工期とコストの削減を目指して、土を主原料とした3Dプリント住宅(Lib Earth House)の量産へ本格参入しています。 3Dプリント建築は未来の話ではなく、建設業界の基盤を変える技術へと進化しつつある。日本企業がこの大きな波の中でどうプレゼンスを高めていくのか、注目が集まっています。 Lib Workは、2040年までに1万棟の3Dプリント住宅を完成させると発表しています。これは日本国内での普及を進めるだけでなく、効率的かつ安価な住宅提供を目指した壮大な取り組みです。 なぜ日本で3Dプリント住宅なのか? 日本は世界でも特に地震が頻繁に発生する国であり、住宅の設計には高度な耐震性が求められます。2024年1月には石川県でマグニチュード7.5という大地震の後、6.2の余震が相次ぎ、住宅や古寺に甚大な被害が発生しました。このような状況下で、Lib Workは震度3に相当する耐震等級3(日本住宅の最高基準)に対応可能な住宅を3Dプリンターで建築。その設計構造は、木造の軸組構造に、土ベースのプリント壁を組み合わせるハイブリッド構法で、コンクリートを使わずに高耐震性を確保しています。さらに、日本は特に地方で建設技能者の不足が深刻ですが、欧州のような移民による補完が難しい現実があります。3Dプリント技術による自動化は、この人手不足を補う手段として期待されています。 熊本・山鹿のモデル住宅 Model A(試作品)最初に公開された「Model A」は、地上1階・延床面積約15㎡の小型住宅で、木造の構造体に、外壁として土ベースの3Dレイヤープリント壁を設置。日本で初めて法的に建築確認を取得した3Dプリント住宅として注目されました。実際には3Dプリントに72時間、木造工事に2週間、総工期約3カ月で完成しており、従来工法に比べて工期の大幅短縮が実証されています。 Model B(一般住宅規模・量産モデル)現在発表されている「Model B」は、延床面積約100㎡の平屋住宅で、熊本日日新聞によれば2025年8月から予約受付を開始し、翌春から施工予定です。構造は引き続き木造フレーム+土ベースの3Dプリント壁で、Model Aより耐震強度を約5倍に向上させています。また、セメントを一切使わず、土・石灰・藁・もみ殻など自然素材を約65%主体にした独自ブレンドで、脱セメント・CO₂排出量の大幅削減を実現しています。 Lib Workの3Dプリント住宅の特徴と利点 Lib Workの3Dプリント住宅には、コスト、環境、性能の3つの面で大きな特長があります。まずコスト面では、1棟あたりの建築費用は約2,000万円程度とされています。これは、東京で平均的なマンションを購入する場合の費用(約1億円)に比べて非常に手頃です。また、一般的な戸建て住宅の価格(3,000万〜5,000万円)と比較しても、低価格帯に位置づけられます。 工期についても、従来の住宅では完成まで数ヶ月かかることが一般的ですが、この3Dプリント住宅では、内装を含めても平均6週間程度で完成を目指しています。建設スピードの向上は、住宅不足や人手不足の解決にもつながる可能性があります。環境への配慮も進んでいます。コンクリートを使わず、土や藁など自然素材を主原料とすることで、従来の住宅に比べて約半分のCO₂排出量に抑えられます。さらに、廃棄時には自然に還る素材である点も特徴です。耐震性も高く、建築基準法における最高等級(耐震等級3)に対応しており、日本のような地震大国でも安心して住むことができます。 また、住宅内には温湿度センサーが設置されており、結露や素材の劣化を早期に検知できる仕組みになっています。さらに、太陽光発電とテスラ社の蓄電池「Powerwall」を組み合わせたオフグリッド設計により、電力の自給も可能です。スマートホーム機能も搭載されており、IoTによる家電管理や顔認証による玄関の開閉など、快適な生活を支える工夫も施されています。このように、Lib Workの3Dプリント住宅は、低コスト・短工期・高耐震性・環境配慮・スマート機能といった多くの利点を兼ね備えた、次世代型の住まいとして注目されています。 まとめ 熊本発のLib Workによる3Dプリント住宅は、「低コスト・短工期・環境配慮・耐震性・スマート機能」を兼ね備え、日本の住宅未来を刷新する技術です。Model Bが市場に出たことで、今後本格的に量産フェーズへ移り、一般普及が進むと予想されます。都市部でも地方でも、コスト・耐震・エコを重視する方にとって、従来の住宅の新たな選択肢となることでしょう。いよいよ一般化しつつある3Dプリント建築の今後に注目です。 写真:Lib...

続きを読む

犬と人の居場所をひとつに。3Dプリンターが生んだ「Dog Hut Side Table」

家具とペット用品の境界が、今まさに変わろうとしている——。 英国の若手デザイナー、リアム・デ・ラ・ベドワイエ(Liam de la Bedoyere)氏が開発した「Dog Hut Side Table(ドッグハット・サイドテーブル)」は、飼い主のための機能と犬のための安らぎスペースを一体化した新しいコンセプト家具です。 まるで煙突付きの小さな家のような形をしたこの作品は、見た目の可愛らしさだけでなく、製造方法にも最先端の3Dプリント技術が用いられています。 曲線の難しさと、ロボット3Dプリンターという解決策 このサイドテーブルは2023年に木材(合板)で最初のプロトタイプが製作されましたが、複雑な曲線や積層構造のために従来の製造方法では効率的に量産できないという壁に直面しました。設計上の美しさと使いやすさを保ちつつ、実際に作れる形に落とし込むため、デザイナーは翌2024年に構造を見直し、機能性と製造性のバランスを追求。最終的に、2025年にはロボット制御の3Dプリンターによる製造へと完全に切り替えることで、この家具の量産が可能になりました。 この製造方式の大きな利点は、なめらかな曲面を一体で成形できること。素材の無駄を抑えられるだけでなく、後加工や部品の組み立てが不要となり、生産の効率も大きく向上しました。また、煙突のような上部の突起には、サポート材を使わずに積層できるように絶妙な傾斜角(ドラフト)を取り入れ、印刷中のトラブルを防いでいます。こうした細かな設計配慮が、プロトタイプから実用家具への進化を支えているのです。 ペットとの距離をもっと近くに。暮らしの中に「居場所」を作る家具 Dog Hut Side Tableの魅力は、そのユニークな構造だけではありません。上部は人間のためのサイドテーブルとして機能し、コーヒーカップや読みかけの本を置けるフラットな天板と、ちょっとした小物を支えるスタンドが設けられています。一方、下部は愛犬のためのクッションスペースになっており、ほどよい囲まれ感の中でリラックスできるよう設計されています。テーブルの脚や側面には傾斜がついており、クッションをしっかりと固定する構造になっているのも特徴です。 このデザインには、ペットと人が一緒の空間で自然に過ごせるようにしたいという思いが込められています。例えば、リビングでソファに座って本を読みながら、足元で犬が安心してくつろいでいる――そんな日常のひとコマを、家具の力でサポートするのがこのプロダクトのコンセプトです。 販売はいつ? 今後の展開に注目 現時点(2025年8月)では、Dog Hut Side Tableはプロトタイプの発表段階で、一般販売はまだ行われていません。ただし、デザイン系メディアや3Dプリント業界からはすでに注目が集まっており、今後メーカーやブランドとのコラボによる商品化が期待されています。また、デザイナー自身がデザインコンペ「DesignWanted」に応募中であることも明らかになっており、さらなる露出を通じて量産化に向けた動きが進む可能性があります。 3Dプリンターという革新的な製造技術を活用しながら、ペットとの生活に寄り添う実用的な家具を提案したこのプロダクト。愛犬家はもちろん、インテリアにこだわる方にも響く魅力が詰まっています。もし今後正式に販売されたならば、ペットと暮らす空間づくりの選択肢として大きな注目を集めることは間違いないでしょう。 Image Credit: Liam de la...

続きを読む

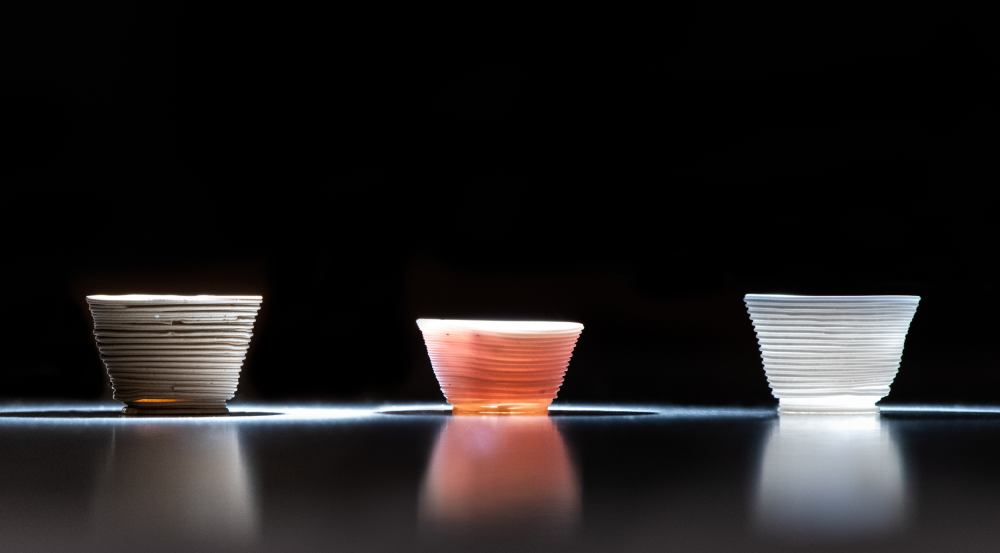

ガラスや卵の殻も印刷できる?ペースト押出型3Dプリントの可能性を探る

3Dプリントといえばプラスチックフィラメントが主流ですが、最新の研究ではガラスや卵殻など、思いもよらない素材がペースト(スラリー)として3Dプリントできる可能性が示されています。たとえばニューメキシコ大学の研究チーム(Hand and Machine)は、ペースト押出技術を使って装飾や生分解容器を作る実験に成功しています。 ガラスのプリント:スラリー+焼成でオブジェに まず、研究者たちはガラス粉(glass frit)をメチルセルロースとキサンタンガムという流動性を調整するバインダーと混合し、水でスラリー化しました。このようなせん断薄化性をもつペーストは、押出時にはスムーズに流れますが、表面では形状保持力もあるため、積層造形に適しています。 気泡除去のため真空処理も行い、造形後は約750℃のキルンで焼成してバインダーを焼き飛ばし、粉を焼結させます。焼成による収縮はあるものの、その性質をコントロール可能で、装飾品や小物などの造形で十分な精度が得られています。またカスタムスライサーを専用に開発し、押出開始・停止の遅延を補正する道筋(ツールパス)設計で材料漏れを防いだり、壁厚を一定に保つ設定などによりプリント失敗を最小限に抑えています。 卵殻スラリーの活用:植木鉢が生分解可能素材に 同様の手法で、卵殻を粉砕して粉末化したものを、同じバインダーと水で混合してペーストを作成。乾燥後は追加処理なしで生分解可能な植木鉢など生活用品を造形することに成功しました。自然に還る素材としてエコな可能性を示しています。 Robocasting(ロボキャスティング)という広がり このようなペースト押出型3Dプリントはロボキャスティング(robocasting)とも呼ばれ、セラミック系材料の印刷や工業応用に使われてきた手法です。せん断薄化性のあるインク(ペースト)をノズルから押し出す形で積層し、乾燥後に焼成したり固化させることで形状を保持します。繊維強化セラミックス、金属スラリー、生体材料など多様な素材が可能で、形状・材料特性・作業環境に応じた幅広い応用が期待されています。 実験から教えられること:課題と可能性 ガラスや卵殻を使ったプリントはまだ研究段階ですが、素材の選択肢を広げる意味で非常に象徴的です。特に焼成を伴う素材では、収縮や形状保持の設計精度、スライサーの最適化、乾燥や焼成の工程制御など、FDMやSLAにはない課題があります。その一方で、得られる素材の質感、美しさ、生分解性、火や熱に強い構造など、これまでにない「造形表現」が可能になります。 日常のDIYから芸術、建築、環境保全まで、素材と技術の境界を越えて、3Dプリントの未来はさらに広がっています。今後の応用事例や新素材の登場に、ぜひご注目ください。 参照論文 https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3706598.3714031 https://dl.acm.org/doi/10.1145/3706598.3714290

続きを読む

3Dプリントで子どもの生活をサポート スペインの大学生たちが作る“やさしい補助器具”

スペイン・マドリードにあるサン・フアン・デ・ディオス・コミージャス大学看護・理学療法学部(EUEF)が、子どもたちの生活を支える新しい3Dプリントプロジェクトを進めています。対象は、障がいのある子どもたち。プロジェクトに参加する理学療法学科の3年生たちが、実際の現場で必要とされている補助器具を、3Dプリンターで一人ひとりに合わせて設計・制作しています。 この取り組みは「サービス・ラーニング(Service-Learning)」と呼ばれる実践的な教育メソッドの一環で、学生たちは単に技術を学ぶだけでなく、当事者への共感や対話、現場との協働を通じて成長していくことが目的です。3Dプリントという柔軟な道具を活用することで、高価な市販品では対応できないようなニーズに対して、もっと身近でリアルな解決策が生まれています。 子どもと家族に寄り添いながら 学生たちは、理学療法士や福祉関係者、そして子ども本人やその家族と密にやりとりをしながら、実際に必要な機能を備えた器具をデザインしています。 たとえば学生のマルセラ・マルシアルさんは、車いすを操作しやすくするために、ある女の子のためのオーダーメイドの手首用スプリント(装具)を設計しました。 Photo:Comillas (EUEF) 別の学生ディエゴ・ルイスさんは、立位保持器に取り付けられる交換式のグリップシステムを開発。さらにラウラ・フェルナンデスさんは、理学療法中に親指の可動域を広げるための補助具を制作するなど、実用的かつ個別性の高い成果が次々と生まれています。 心の変化も、もうひとつの成果 このプロジェクトで得られるのは、物理的なサポートだけではありません。「自分のことをちゃんと見てもらえている」と感じることが、子ども自身の自信につながり、その成長を見守る家族にとっても大きな励みになっているといいます。 関わった理学療法士たちは、こうした“目に見える変化”が子どもの自己肯定感を育み、ケアをする側の不安もやわらげてくれると語っています。 また、これらの補助器具は無償で提供されるため、経済的な負担が大きい家庭にとっても大きな助けになっています。 優しさとテクノロジーの交差点 このプロジェクトは、3Dプリントが医療や福祉の現場にどう貢献できるかを示す好例であると同時に、人に寄り添い、社会に関わる専門職を育てる教育のあり方そのものを示しています。 誰かの困りごとを“技術”で解決する。でもそこには、しっかりと“まなざし”と“対話”がある。 そんなやさしいテクノロジーのあり方が、スペインの大学で実践されています。

続きを読む

1つの素材で「筋肉」も「骨」も再現。象から着想を得た3Dプリントロボットがすごい

スイスのローザンヌ連邦工科大学(EPFL)で、象の身体構造から着想を得たユニークなロボットが開発されました。やわらかくしなやかな鼻と、力強い足をあわせ持ち、花をつまむような繊細な動きからボウリングの玉を蹴るような力強い動作までこなします。驚きなのは、ロボット全体がたった1種類の3Dプリント素材で作られているという点です。 このプロジェクトを率いたのはEPFLのJosie Hughes教授。彼女のチームは、素材を変えるのではなく、素材の中身(内部構造=ラティス)を変えることで剛性をコントロールするという新しい方法を採用。これにより、1つの素材でも、部位ごとに「やわらかい」や「硬い」といった性質を持たせることができるようになりました。 “筋肉”も“関節”も設計で作る ロボットの構造設計には2つの技術が使われています。1つはトポロジー・レギュレーション(TR)という手法で、ラティスの形状を連続的に変えることで、柔らかい部分から硬い部分へと滑らかに剛性を変化させることができます。もう1つはスーパーインポジション・プログラミング(SP)という方法で、ラティス構造を重ねたり回転させたりして、特定の方向に強くしたり、柔軟にしたりできる技術です。 これにより、象の鼻のように自由に曲がる構造や、関節のように一方向に動く構造など、“生き物らしい”動きを人工的に設計できるようになりました。鼻の部分にはねじれ・曲げ・回転の3種類のセクションがあり、たった4つのモーターと少数のテンションコードで動かせるそうです。 EPFL 構造で性能をつくる新しいロボット設計 この象ロボットは3Dプリントされた弾性樹脂とラティス構造でできていて、内部は空洞になっているためとても軽量。水中での動作も可能だそうです。素材は1種類でも、内部のラティスを変えるだけで100万通り以上の「細胞」的構造を作り出せるというから驚きです。 EPFL 研究チームは、象だけでなく他の生き物の運動メカニズムにも注目していて、「将来的にはこの構造設計を応用して、義手や義足、災害救助用のロボット、小型で器用な産業用アームなどにも展開できる」と話しています。センサーや知能システムを内部に組み込むことも可能で、強くて柔らかく、しかも“賢い”ロボットが登場する日も遠くないかもしれません。 このプロジェクトは、「素材そのもの」ではなく「素材の構造」に注目することで、これまでにない柔軟で効率的なロボット設計を実現しています。構造をデザインすることで生き物のような動きや感触を作り出せる――そんな新しい発想が、ロボット工学の未来を大きく変えるかもしれません。 動画はコチラから↓https://www.youtube.com/watch?v=aKARkChpDVE&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2F3dprint.com%2F&source_ve_path=Mjg2NjQsMjM4NTE

続きを読む

19世紀の数学モデルが3Dプリントで蘇る ― イリノイ大学の学生たちが歴史的教材を現代に再現

米国イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校(University of Illinois Urbana-Champaign)で、学生たちが数学の古典的モデルを3Dプリントで蘇らせるプロジェクトを進めています。この取り組みを主導しているのは、イリノイ・マスマティクス・ラボ(Illinois Mathematics Lab)とシャンペーン・アーバナ・コミュニティ・ファブラボ(CU Community Fab Lab)。学部生たちは、1800年代から大学に残る貴重な数学モデルの一部をFDM方式の3Dプリンタで再現しました。 このモデルコレクションは、石膏や木材、段ボール、金属などで作られた複雑な定理や曲面の可視化模型で、総数400点に及びます。中にはドイツから輸入されたものも含まれ、世界でも最大級の数学模型コレクションのひとつとされています。イリノイ大学数学部の司書サラ・パーク氏は「これらは学科の宝物です。学生や研究者にとって他に代えがたい教育的価値があります」とコメント。注目が集まっています。 学生たちが一つひとつをデジタル化 プロジェクトのきっかけは、大学の数学部があるオルトゲルト・ホール(Altgeld Hall)の改修工事だったそう。この機会に保管されていたオリジナル模型が取り出され、学生たちは歴史的なコレクションを間近で観察し、記録し、3D化するチャンスを得ました。 学生たちは Mathematica やスライサーソフトを活用して3Dデータを作成し、CU Community Fab Labでプラスチックフィラメントを使って最適な設定でプリント。代表的な作品には、円錐曲線の証明に使われる「ダンデラン球(Dandelin sphere)」や「クマー曲面(Kummer surface)」、糸を張って作る直線生成曲面などが含まれます。さらに、各模型に付ける解説も学生が自ら作成し、ドイツ語のオリジナル文献から数式を学び直すという貴重な体験になったそうです。 生徒が制作したクマー曲線 3Dプリントだからできる新しい学び方 新しく作られた数学模型は、地元の中学校や高校を含む地域の教育アウトリーチ活動でも活用される予定とのこと。オリジナルの模型は石膏などで作られているため壊れやすい一方で、プラスチックで再現したものは耐久性が高く、実際に手に取って触りながら学べるのが大きな魅力です。デジタル教材やシミュレーションでは得られない“立体で理解する”体験が、数学をより身近にしてくれるかもしれません。 オリジナルの歴史的模型は引き続き大学の保存サービスが大切に保管を続けており、並行して高解像度写真や解説、3Dモデルのデータを誰でも使える形で公開するデジタルアーカイブの整備も進められています。教育者や研究者は、これらのデータを無償でダウンロードできる予定です。 歴史を未来につなぐ学生たちの挑戦 学生たちの手で蘇った数学模型は、貴重な学術遺産を守りながら、地域の子どもたちや次世代の研究者が気軽に触れられる“生きた教材”として役立っていきます。古くて壊れやすいものを最新の技術で引き継ぐこの試みは、数学を愛するすべての人にとって小さな宝物になるかもしれません。 参照記事https://mathmodels.illinois.edu/cgi-bin/cview?SITEID=4

続きを読む

3Dプリントのリアル昆虫で「自然界のモノマネ進化」の限界を探る新研究

イギリスのノッティンガム大学の研究チームが、実物大で色までそっくりな昆虫を3Dプリントで作り出し、自然界での「擬態」がどこまで通用するのかを調べるユニークな実験を進めています。工学部のルース・グッドリッジ教授やマーク・イーストさんを中心に、生物学の研究者チームと協力して、リアルな人工の“獲物”を大量に作っています。 この3Dプリント昆虫の面白いところは、本物の虫を再現するだけでなく、形や模様を組み合わせて「もしこんな虫がいたら?」という仮想パターンも作れること。自然界では見られない模様を試すことで、進化の仕組みをより詳しく調べられる、とのこと。 野生の鳥たちにどこまで騙せる? 研究チームはイギリス・ケンブリッジ近郊のマディングリー・ウッドという森でフィールド実験を行いました。この森は2000年代から野鳥の研究拠点として使われている場所です。2022年10月から2023年2月までの間、学生たちは週に2〜3回現地に通い、森の中に6つの給餌ステーションを設置しました。お皿のフタの上にパターンの異なる3Dプリント昆虫を置いて、野鳥たちがどの虫を食べるかを観察したそうです。 Credit: Christopher Taylor 実験ではPITタグやRFIDリーダー、トレイルカメラも駆使して、鳥たちの行動をモニタリング。結果として、鳥は「毒を持つ虫のそっくりさん」を意外としっかり見分ける一方で、少しぐらい似ていなくても騙されてしまうケースもありました。特に模様のコントラストや体のシルエットといった特徴が、モノマネ成功のカギになることが分かってきたそうです。 クモ相手には“動き”が重要 研究は鳥だけにとどまりません。ポルトガルではカニグモを使った別の実験も行われました。ところが、静止した3Dプリント虫にはクモが全く反応せず…。どうやらクモは“見た目”よりも“動き”を頼りに獲物を見分けているよう。そこで研究チームはArduinoを使って虫モデルに動きをつけたところ、クモがちゃんと捕食行動を起こすことが分かりました。相手によってモノマネの要点が全く違うというのは、面白い発見ですね。 3Dプリントだからできる自然界の実験 今回の研究は、擬態の進化がなぜ途中で止まるのか、どこまでの精度が必要なのかといった、自然選択の“限界”を探る手がかりになります。これまで頭の中やシミュレーションでしか考えられなかったことが、3Dプリントのおかげでリアルに野外でテストできる時代になってきました。 今後は鳥やクモだけでなく、いろいろな捕食者で試すことで、どんなモノマネが一番効果的か、どの特徴が重要かをもっと詳しく探れるそう。科学と3Dプリントの組み合わせで、自然界の“だまし合い”の秘密が少しずつ解き明かされつつある。今後の展開に注目です。 参照記事https://communities.springernature.com/posts/how-3d-printed-insects-curious-birds-and-clever-spiders-helped-us-map-the-limits-of-mimicry

続きを読む

失われた顔を取り戻す――75歳のサイクリストが手にした“3Dプリントの新しい顔”

2021年7月、イギリス・サマセット州を自転車で走っていたデイブ・リチャーズさんに、突然の悲劇が襲いました。仲間と一緒にサイクリング中、スマホを操作しながら飲酒運転をしていたドライバーの車に衝突し、彼は車の下敷きに。左目を失い、顔と体の半分に大やけどを負い、肋骨は右側が押しつぶされる大ケガをしました。 それでも彼は何度も手術とリハビリを繰り返し、自転車への情熱を失わずに人生を取り戻そうとしています。そして今年、75歳になった彼にとって大きな希望となったのが“3Dプリントで作られた新しい顔”でした。 英国で初めての“病院内3Dプリント” デイブさんの顔の手術を手がけたのは、イギリス・ブリストルの「Bristol 3D Medical Centre NHS」。今年4月に開設されたばかりの施設で、イギリスではまだ珍しい“病院内に3Dプリンターを常設”している先進的な拠点です。 彼の顔はまず3Dスキャナーでデジタル化され、そのデータをもとにいくつもの義眼周りのプロトタイプが作られました。最終的には「動きを邪魔せず、ぴったりフィットする」形状を決め、医療用グレードの高性能3DプリンターでPEEK樹脂の義眼プロテーゼを出力。印刷には最大250℃まで加熱できる専用のチャンバーを備えたminiFactory製のプリンターが使われたそうです。 「鏡を見るのが怖くなくなった」 デイブさんはBBCの取材にこう語っています。 「人と会うとき、自分の顔がちゃんとしていると思えるだけで、ずっと安心できるんだ。」 事故で奪われた顔の一部を取り戻したことで、外見だけでなく、心の回復も進んでいるといいます。大好きな自転車にまた乗れる日々に向けて、彼の笑顔も取り戻されつつあります。 医療と3Dプリントの可能性は、まだまだ広がる 今回のようなカスタム義眼や顔のプロテーゼだけでなく、ブリストルの3D Medical Centreでは、手術計画用の臓器モデルをプリントしたり、一人ひとりに合わせたインプラントを作ったりと、さまざまな応用がすでに動き出しています。 デイブさんの例は、3Dプリントが単なる試作ツールにとどまらず、“人の暮らしを取り戻す医療の一部”になりつつあることを教えてくれる出来事かもしれません。 参考:BBC News|75-year-old cyclist gets new 3D-printed face(https://www.bbc.com/news/articles/cx2epz2gep1o)

続きを読む

3Dプリントで唯一無二の「物理トークン」 所有権と真正性をオフラインで守る新技術

3Dプリント技術を活用して、貴重なブレスレットなどの高価値品に「唯一無二の物理トークン」を付与し、所有権や真正性を証明する取り組みが注目されています。これは「S.A.M.(Signatures Anti-Mimicry)」と呼ばれる仕組みで、物理的に複製が困難なサインを3Dプリントで生成し、所有者情報や秘密鍵を内部に埋め込めるのが特徴です。認証は完全オフラインで行われ、サーバーやデータベースを介さないため、外部からの攻撃や不正アクセスのリスクを極力抑えられるといいます。 signaturesam.com 量産と個別性を両立する3Dプリントの強み この技術の要となるのは、3Dプリントだからこそ可能な“量産しながら一つ一つが異なる構造を持つ”という仕組みです。 内部の物理コードは人間の虹彩のように一つとして同じものがなく、表面の模様をコピーしても内部構造が一致しない限り認証は通りません。 既存の刻印やシリアル番号とは異なり、可視部分だけでなく内部の物理特性まで含めて“本物である”ことを示せるのが大きなポイントです。 必要なのは市販のFDMプリンタと専用フィラメントだけ S.A.M.トークンの発行には、特別な産業用機械が必要というわけではありません。ダブルヘッド式のFDMプリンタと、専用の「S.A.M.コーディング素材」というフィラメント、そしてGコードを生成する専用アプリケーションを使えば、必要なトークンを短時間で出力できます。出力後は専用の物理デコーダーで読み取ることで、埋め込まれた情報をオフラインで認証します。 signaturesam.com 個人でのプリントも可能ですが、製造からカスタマイズまでをまとめて依頼することもできるため、技術に詳しくなくても導入できるのが特徴です。秘密鍵や所有情報は外部に共有されない仕組みのため、委託してもセキュリティは保たれます。 データ流出対策としての可能性にも期待 近年、3Dプリント分野では設計データの流出や模倣品の問題が指摘されることも増えています。物理トークンで真正性を保証する仕組みは、ブランド品や高級品だけでなく、工業部品や限定生産品などでも活用が期待されています。量産性と個体識別を両立できる技術として、3Dプリントの新たな役割を示す事例になりそうです。 詳細は公式サイトで S.A.M.の仕組みや技術の詳細は、公式サイト(signaturesam.com)でも公開されています。認証や真正性の課題に興味がある人は一度チェックしてみても良さそうです。

続きを読む

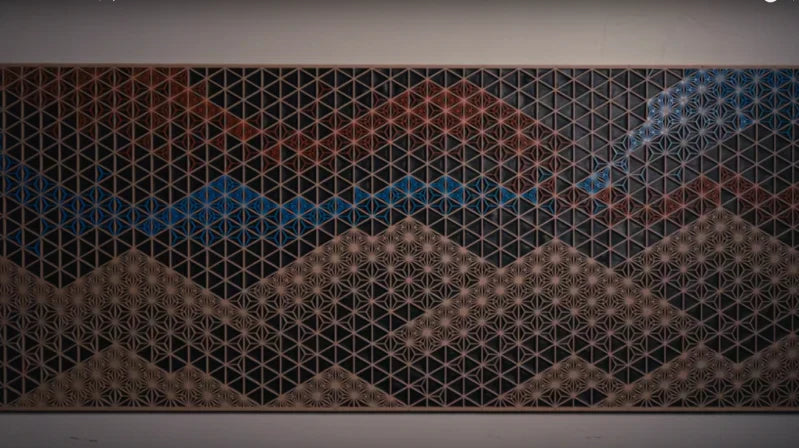

伝統の「組子」を3Dプリントで再現!樹脂だからできる新しい挑戦

木の伝統技術をプラスチックで 組子(くみこ)は、日本の伝統的な木工技法のひとつ。小さな木片を切り出して組み合わせ、繊細で美しい幾何学模様をつくる職人技です。本物の組子を作るには、材料の木目を読む力も、精密な手仕事も、何より“気の遠くなるような忍耐”も必要。でも現代人、なかなかそんな時間は取れません。 そこで登場したのが、3Dプリンタで“それっぽい”組子を作ってしまおうという挑戦です。今回取り上げるのは、YouTubeチャンネル[Paper View]さんによるプロジェクト。木ではなく樹脂フィラメントを使い、プリンタで細かいパーツを連続出力して組み合わせ、伝統の組子風デザインを大判パネルに仕立てています。 ポイントは“つなぎ目をどう隠すか” 大きな組子パネルを3Dプリンタで作ると、必ず出てくる問題が「分割のつなぎ目」。プリンタの造形サイズには限界があるので、何枚かのタイルに分けてプリントし、それを後でつなぎ合わせるしかありません。でも、せっかく繊細な幾何学模様がつなぎ目で台無しになるのは避けたいもの。 [Paper View]さんの面白い工夫は、このつなぎ目をカバーするために上に被せる“フタパーツ”をデザインしているところです。これで余計な後処理を極力減らし、きれいな仕上がりを実現しています。これも、木の組子ではなかなかできない3Dプリントならではの方法です。 自分だけの組子パネルが誰でも作れる さらに嬉しいのは、この組子風パネルを誰でも作れるように、[Paper View]さんはパラメトリックな「組子パネルジェネレーター」を公開していること。フレームサイズや模様の種類を自分好みに設定して、1枚ものとしてプリントするもよし、分割して組み立てるもよし。 ちなみに、このジェネレーターはMakerWorldのパラメトリックモデル機能をフル活用しているそうです(時々タイムアウトするほどの凝りっぷり)。OpenSCADをベースにしているので、もし要望が集まれば、今後よりオープンな形でSCADファイルが公開されるかもしれません。 伝統を知っているからこその“遊び心” 本物の組子はもちろん釘を使いませんが、これまでにも木とエポキシで作った組子模様のギターや、なんと釘で作ったメタル組子まで登場しているとか。伝統の技術を知っているからこそ、ちょっとした“皮肉”や“アレンジ”が生まれるのも面白いところです。 3Dプリントで組子を再現する試みは、職人技の本物には及ばないかもしれませんが、手軽に「和」のデザインを楽しむ入り口としては十分魅力的。組子の世界にちょっと触れてみたい人は、ぜひ挑戦してみては?

続きを読む

昆虫のためのユートピア|モアザンヒューマンと3Dプリントの交差点

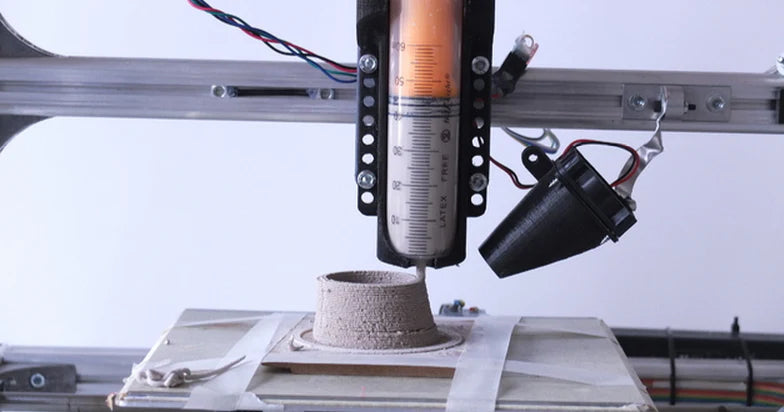

フランスのアーティスト/デザイナーであるラファエル・エミーヌ(Raphaël Emine)が手がけた新プロジェクト「Les Utopies Entomologiques(昆虫学的ユートピア)」は、環境保全とアート、そして先端の3Dプリント技術を重ね合わせる試みとして注目を浴びています。 不思議なタイトルの作品の正体は、都市空間に置かれるセラミック製の「バグホテル(虫のホテル)」。六角形のパターンや曲線的なフォルムは、ミツバチの巣やシロアリの塚など自然界の建築物に着想を得てデザインされたものだそうです。 Raphaël Emine 「モアザンヒューマン」と「マルチスピーシーズ」 ここ数年、人文学では「モアザンヒューマン(more-than-human)」や「マルチスピーシーズ(multi-species)」という視点が活発に議論されています。 これは、人間中心主義(ヒューマニズム)を一度問い直し、人間以外の存在 ― 動物、昆虫、植物、菌類、さらには非生物的な存在まで ― とどう共生していけるのかを探るものです。 例えば、アナ・チンの『マツタケ』という著作に代表されるような多種共生的な世界観をフィールドワークやデザインに取り入れる動きが広がっています。 この潮流は、単なる生物学やエコロジーではなく、人間の暮らしや都市空間、テクノロジーの使い方そのものにも再考を迫っています。 土とデジタルのあいだに エミーヌの「バグホテル」も、まさにこうした思想に根差した作品です。 イタリアのセラミック3Dプリンタ企業WASPと協働し、WASP 40100 LDM や Delta WASP 2040 Clay といったマシンを使ってリサイクル粘土から複雑な形状を造形。その後、一つ一つを手作業で仕上げ、釉薬をかけずに焼成することであえて多孔質の表面を残しています。 これにより、苔が育ちやすくなり、昆虫が巣を作りやすい環境が整う。作品が都市の公園や庭に設置されると、それは単なる彫刻作品ではなく、昆虫、コケ、バクテリア、微細な植物などが共生する“生きたラボ”になるのです。 Raphaël Emine...

続きを読む

自然のしくみを家具デザインに活かす。Ta.Tamuが示す3Dプリント家具の最前線

最近、家具界隈でひそかに話題を呼んでいる椅子があります。それがDassault Systèmes(ダッソー・システムズ)とフランス人デザイナーのパトリック・ジュアンが発表した、世にも美しい3Dプリントチェア「Ta.Tamu」。 こちらの写真がその椅子。一見、繊細でレースのような骨組みが目を引きますが、このデザインには最先端のテクノロジーと自然の知恵が詰まっている、とのことです。 4年間のコラボが生んだ革新的プロジェクト Ta.Tamuは、Dassault Systèmesの3DEXPERIENCEプラットフォームを活用して開発されました。開発は約4年にわたって進められ、AIを活用したバーチャルツイン(仮想双子)技術と、材料効率を追求するデザインプロセスを組み合わせて形にされたそうです。 驚きはその耐荷重。椅子自体の重さはわずか3.9kgなのに、最大で100kgもの重量を支えることができるそう。構造は生物の骨の密度や関節の動きから着想を得たバイオミミクリ(生体模倣)デザインで、内部はラティス(格子)構造になっています。 しかも、Ta.Tamuは折り畳まれた状態で平らに3Dプリントでき、追加の組み立てが不要という点もユニークです。 自然から学ぶ、無駄のないデザイン哲学 パトリック・ジュアンは、この椅子に込めた思いについて「自然は必要な分だけのエネルギーと材料を使う。私たちもそのシンプルな哲学をTa.Tamuの開発に取り入れました」 と語っています。 Dassault Systèmesの新しいコラボレーション技術を活用することで、従来の家具づくりでは考えつかなかった形や構造を、効率的に、しかも廃棄物を減らしながら生み出すことができたのです。 3Dプリント家具に挑み続けるデザイナー ところでパトリック・ジュアンという方、この人は2004年に「Solid Collection」という3Dプリント家具を発表して以来、この分野を切り拓いてきた第一人者です。2019年からはDassault Systèmesとのパートナーシップを開始し、ジェネレーティブデザインや折り畳める構造の開発に取り組んできました。 Dassault Systèmes自体も、航空宇宙や自動車、ライフサイエンスなど幅広い産業で37万社以上が利用するプラットフォームを提供しています。まさに業界のパイオニア。その彼が満をじしてリリースするのが、このTa.Tamuということです。 デザインとテクノロジーの未来 Ta.Tamuのような椅子は、単なるプロダクトではなく、これからのデザインやものづくりの在り方を示す一つのビジョンでもあります。自然に学ぶ材料効率の考え方、AIで形状を最適化するジェネレーティブデザイン、そして3Dプリントでしか形にできない造形美。 これらが組み合わさることで、家具は単なる道具ではなく、構造美を備えたアートのような存在へとも進化していきます。デザインの最前線が、自然のしくみとテクノロジーの融合で、どこまで進化できるのか――これからの展開にも注目したいところです。 Dassault Systèmes 公式サイト Patrick Jouin 公式サイト

続きを読む

ガラス3Dプリントがついに一般ユーザーにも可能に?低温造形に挑むLincoln Laboratoryの新技術

ガラス。 それは私たちが日常で当たり前のように使っている素材の一つです。窓やコップはもちろん、スマホの画面や光ファイバーなど、ガラスはさまざまな形で私たちの生活を支えています。 ガラスが優れているのは、単に透明だからというだけではありません。化学的に安定していて、電気を通さず、熱に強く、さらにリサイクル性も高い。こうした特性は産業分野でも非常に魅力的です。 ところが、これまでガラスは3Dプリントにはあまり向いていないとされてきました。その最大の理由は、成形に必要な温度の高さです。ガラスを溶かすにはおおよそ1,000℃以上もの高温が必要で、しかも温度管理を少しでも誤ると割れやすくなったり、内部に気泡が入ったりと、非常に繊細な工程になります。 そもそもガラスの3Dプリントはどう進化してきた? 実はガラス3Dプリントの研究自体は10年以上前から進められてきました。代表例として有名なのが、MIT(マサチューセッツ工科大学)のG3DP(Glass 3D Printing)プロジェクトです。 2015年頃に発表されたこのプロジェクトでは、高温で溶かしたガラスをチャンバー(加熱室)の中で押し出すことで造形する手法が注目を集めました。ただしこの方式は1,000℃以上の高温に耐える機材や安全対策が不可欠で、一般的な樹脂3Dプリンターのように気軽に使えるものではありませんでした。 他にも、微細なガラスパウダーをレーザーで焼結させる方法(SLS方式)や、紫外線硬化型のガラス樹脂を使う研究も進められていますが、いずれも高価な設備や高度な後処理が必要になる点は課題として残っていました。 低温でガラスをプリント?Lincoln Laboratoryの挑戦 こうした中、アメリカのMIT Lincoln Laboratoryの研究チームが発表した新しい技術が話題を呼んでいます。今回のチームは、「Direct Ink Printing(直接インクプリント)」と呼ばれる手法を使い、なんと常温からわずか250℃の加熱でガラスの3D造形を実現したんです。 従来の高温での溶解とは異なり、この手法ではシリケート溶液と無機ナノ粒子を組み合わせた特製の「インク」を使います。インクは直径約410ミクロンのノズルを通じて、一層ずつ押し出されます。このとき、プラスチック、金属、ガラス、シリコンなど様々な基盤に常温で積層できるのが大きな特徴です。 積層後、シリケート粒子同士が化学反応を起こし、シリカ粒子と結合して3次元構造が形成されます。いずれにせよ、これはすごい技術革新です。 造形後の後処理もポイント Lincoln Laboratoryのプロセスでは、プリント後に後処理(ポストプロセス)が行われます。具体的には、造形物を250℃に加熱したミネラルオイル浴に浸し、構造を硬化させます。その後、残留した鉱物成分を取り除くために有機溶媒(トルエンとイソプロパノールの混合液)で洗浄します。 実はこの一連の流れにより、高解像度で収縮の少ないガラス構造体を比較的低温で作ることができ、熱安定性も確保できるとのこと。ポイントは後処理にあったんです。 MIT Lincoln Laboratory の公式サイトより 気になる今後の可能性 今回の成果はまだ初期段階。しかし、これまで高温がネックだったガラス3Dプリントにとっては大きなブレイクスルーになる可能性が十分にあります。 もちろん、後処理工程が増えるため、造形にかかる時間自体は短縮できません。しかし、装置の安全性やエネルギーコストの面では大きな躍進です。...

続きを読む

PartCrafterという新しい挑戦|これまでの3Dモデル生成AIとどう違う?

最近また一つ、AIが3Dプリンティングの可能性を大きく広げるプロジェクトが登場しました。それが PartCrafter(パートクラフター) というツールです。これは一枚のRGB画像から、異なる形状の複数の3Dメッシュを生成できるというもので、2Dのイラストからでも非常に複雑な3Dモデルを作り出せるのが特徴とのこと。 もしこのプラットフォームがその性能を十分に発揮できれば、わざわざモデリングソフトを使って一から形を作らなくても、写真一枚から必要な部品を3Dプリントできるようになるかもしれません。 3Dモデル作りの「面倒くささ」をAIが解決? 3Dプリンティングにおいて、3Dモデルを作る工程はとても重要で、同時に一番ハードルが高い部分でもあります。3Dモデリングは時間がかかる上に、思い通りの形にするには専門的なソフトの操作スキルが必要です。 一部では、既に完成した3Dデータをオンラインプラットフォームで探してダウンロードする方法も普及していますが、自分の欲しい形が必ず見つかるとは限りませんし、カスタマイズ性にも限界があります。 「どうすれば、もっと効率的にモデリングできるか?」「エラーや失敗を減らして、時間も短縮できないか?」こうした課題に対して、PartCrafterは一つのヒントを示しています。 PartCrafterの仕組みとは? PartCrafterは、中国の北京大学、アメリカのカーネギーメロン大学、そしてByteDance(TikTokで有名ですね)のチームが開発したオープンソースのプラットフォームです。 使い方はとてもシンプルで、ユーザーがまず2D画像をアップロードします。するとツールがその画像を解析して、3Dのパーツに分解していきます。 ここでポイントになるのが、PartCrafterが活用している膨大なデータベースです。複数のソースを組み合わせて、約13万点の3Dオブジェクトを収集しており、そのうち10万点は複数のパーツで構成されています。 ただ集めただけではなく、テクスチャのクオリティやパーツの数、パーツ同士の交差の割合(IoU:Intersection over Union)などの基準でフィルタリングを行い、質の高いデータを残しています。最終的にはおよそ5万点のタグ付きオブジェクトと、30万点もの個別パーツで学習しているそうです。 AIは新しいデータを学習し続けることで進化していくので、PartCrafterも使われれば使われるほど、より正確で複雑な形状を生成できるようになります。つまり、これは進化型ツールであるということです。 実際にどんなことができる? たとえば、複雑な形状の航空機の部品を写真一枚から再現できたらどうでしょう?これまでなら専門のエンジニアが何時間もかけてモデリングしていたものを、PartCrafterが自動で3Dメッシュに分解してくれます。 そのメッシュを3Dプリンタ用のデータに変換すれば、部品の試作などにもすぐ活用できるかもしれません。 もちろん、まだまだ課題もあります。たとえば、本当に既存の3Dモデリングソフトで作ったものと同じレベルの精度や解像度が出せるのか?テクスチャや細かいディテールはどこまで表現できるのか? こういった点は今後ますます改良されていくだろうと予測されていますが、現行の3Dデータ生成ツールにおいて、このPartCrafterは一つ頭が抜け出る可能性を秘めています。 実用レベルまで進化する日はいつ? 3Dプリンティングの分野では、AIを使った自動モデリングの研究は以前から進められてきましたが、PartCrafterの面白いところはオープンソースである点と、画像一枚から複数パーツを生成できる点にあります。 もしこれが実用レベルまで進化すれば、デザイナーやエンジニアだけでなく、3Dプリンティング初心者でももっと気軽にオリジナルパーツを作れるようになるかもしれません。現状、その日がいつになるかは発表されていませんが、近い将来、リリースされることになりそうです。 実際にPartCrafterはGitHubでプロジェクトがすでに公開されていて、誰でもコードや論文を読むことができます。気になる方はぜひチェックしてみてください。 AI×3Dプリンティングの未来は、まだまだ発展途上ですが、だからこそ目が離せません。今後も面白い動きがあれば、またご紹介していきます。 PartCrafter GitHub リポジトリ PartCrafter...

続きを読む

伝統のハリスツイードと最先端の3Dプリント技術が出会ったら?

スコットランドの最果て、アウター・ヘブリディーズ諸島で織られる「ハリスツイード」。 日本でもファッション好きの間でおなじみの高級ツイード生地ですが、その裏には100年以上続く職人たちの伝統技術が詰まっています。実はこのハリスツイード、スコットランドの法律でも守られていて、「アウター・ヘブリディーズの職人が手織りしたもの」だけが正式にハリスツイードと名乗れるんです。 20世紀初頭のハリスツイードの機織り機 そんな歴史ある技術の世界にも、ちょっと意外なハイテクの風が吹いてきました。そう、3Dプリント技術が、伝統を守りながら未来へとつなぐために活躍しているんです。 壊れたら半年待ち?伝統機織り機の課題 ハリスツイードの生産には、専用の手織り機(loom)が必要ですが、これがまた精密で複雑。中には100年前の機械を使い続けている職人さんもいます。もし部品の一つが壊れてしまったら、なんと修理に最大半年かかることも。 ある織り職人のジョン・ベニーさんは、部品が壊れたときに、なんと自分の車のパーツ(Ford Kaのフライホイール)を使って修理したというエピソードも。創意工夫でどうにかする精神はまさに職人魂ですが、さすがに限界があります。 そこで立ち上がったのが、Harris Tweed Loom Spares社とスコットランドの国立製造研究機関(NMIS)のコラボチーム。3Dプリンターとデジタル技術を活用して、壊れた部品をその場でプリントして修理できる仕組みを開発しています。 これにより、例えば7つの部品で構成されていた複雑なパーツも、わずか3つの3Dプリント部品に集約。しかもコストは従来の1%以下、最短2時間で修理完了という驚きのスピード感。現場の職人さんたちも「壊れてもすぐ直せるから、仕事に集中できる」と喜んでいるそうです。 画像引用:NMIS 伝統×イノベーション=未来への橋 このプロジェクトの注目ポイントは、単に修理効率を上げるだけではなく、伝統を守るためのテクノロジー活用だということ。ハリスツイードの機織り機は、それぞれの職人によってカスタムされているため、部品も一つひとつ違います。そこで開発チームは、カスタマイズしやすい柔軟な部品設計を目指して、職人と一緒にテストと改良を重ねています。 ハリスツイード協会のマネージャー、ケリー・マクドナルドさんもこう語っています。 「私たちは伝統を大切にしています。でも、次の世代のためにはイノベーションも欠かせません。3Dプリントによって、生地の質を保ちつつ、職人が安心して働ける環境が整いました。」 日本のファンにも届けたい、伝統工芸とテクノロジーの物語 ハリスツイードはその美しさと品質で世界中のファッションブランドに愛されています。ヴィヴィアン・ウエストウッドやディオールといったハイブランドも、この生地を使っています。 でも、こうした伝統の背景に3Dプリンターが活躍していることは、あまり知られていないかもしれません。手工業と3Dプリント技術は対立的に語られることもありますが、実は新しい技術が100年の歴史を持つ織物の世界を支えていることもあるんです。 参照記事https://www.nmis.scot/whats-happening/news/harris-tweed-weaves-next-generation-technology/

続きを読む