【3Dプリンター】業界ニュース

- 【SK本舗】NEWS・お得情報

- 【3Dプリンター】業界ニュース

- 【3Dプリンター】お役立ちコラム

- 【3Dデータ】3D DATA JAPAN新着データ

- 【ハンドクラフト】お役立ちコラム

- 3D活用事例・インタビュー

- みんなの作品集

注目すべき3Dプリンターアートを厳選紹介── オラファー・エリアソンからろくでなし子まで

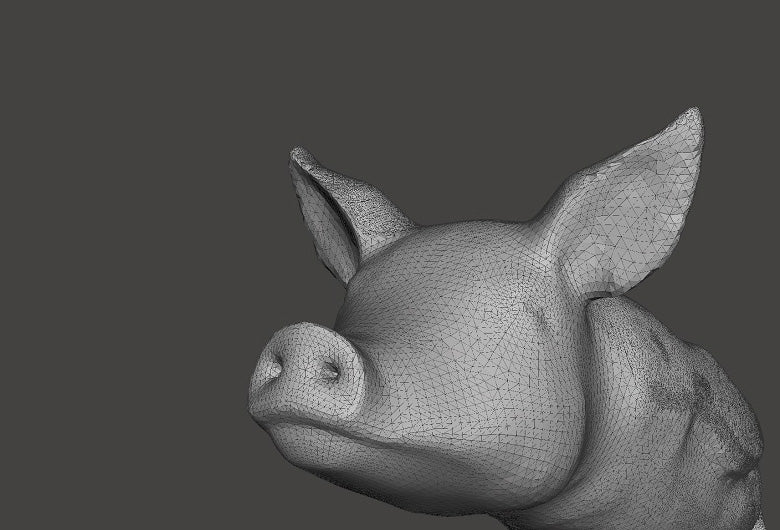

礼に始まり礼に終わる。どうも、合氣道初段、SK広報のエリナです、おすおすっ! 3Dプリンターはアートの世界でも大きく活用されている。今回は、いま最も注目すべき3Dプリンターを使用したアーティストとその作品を、自称アートファンの私が厳選して紹介してみたい。 1.オラファー・エリアソン まず、紹介したいのは今まさに東京都現代美術館で2020年に開催された展覧会「ときに川は橋となる」が話題となった世界的アーティストであるオラファー・エリアソンさんだ。 自然との共生、サステナビリティなどのテーマのもと、光や水などの自然現象を取り込んだ大胆な作品で知られるオラファーさんは、同時に最先端科学に対しても常に敏感に反応し、制作に取り入れてきたことでも知られる。 当然、3Dプリンターも例外じゃない。たとえば、今回の展覧会ではアイスランドの海岸に打ち上げられた氷河の氷をスキャンし、3Dプリンターで再現したという模型が展示されている。実はオラファーさんは以前、グリーンランドから取り出した本物の巨大な氷をロンドンの市街地に複数持ち込み、通行人達にそれが溶けていく様子を見せることで地球温暖化に対する問題提起を行うといった作品も発表したことがある。 今回は3Dプリンターによる再現ではあったが、展示を見た感想としては、見事な造形力のおかげで本物に勝るとも劣らない迫力となっていて、「氷」の放つメッセージについて深く考えさせられた。 いずれにしても、オラファー・エリアソンさんは今最も注目されているアーティストの一人、注目しておいて損はないはずだ! 2.AKI INOMATA 続いては日本の若手アーティスト、AKI INOMATAさんを紹介する。INOMATAさんは人間と動物、人間と異種との関係性をテーマにした作品で知られる作家さんで、たとえば、自分の愛犬の毛で作った毛皮のコートを自分が纏い、一方の愛犬には自分の切った髪の毛で作ったコートを纏わせるというような、非常に面白い作品を作っている。 ...

続きを読む

ケンタッキーが地球の未来を救う!? 3Dプリント・ナゲットは切迫した食糧問題のソリューションとなるか?

KFCが動物性たんぱく質から作る3Dプリント・ナゲットを開発中 礼に始まり礼に終わる。どうも、合氣道初段、SK広報のエリナです、おすおすっ! バイオ3Dプリンターによる食用人工肉プリンティングの先端情報については、SK本舗でも以前から関心を持って取り上げてきた。まだまだ一般化には至っていないものの、その精度の向上は日進月歩。昨年にはイスラエルのアレフ・ファームズ社が宇宙空間での人工肉の培養に成功して話題となったが、バイオ3Dプリンターでの人工肉プリントが一般化すれば、一般家庭においても、必要な時、必要な分だけ、肉をプリントできる日が来るかもしれない。 そうした期待が渦巻く中、この度、ついにあの大手ファストフード・フランチャイズであるケンタッキーフライドチキン(KFC)が、3Dプリントでのナゲットのプリントテストを始めていることを発表 した。 画像引用:KFC KFCによれば、 ロシアのバイオ3Dプリントの研究開発機関である3D Bioprinting Solutionsとの協力のもと、現在、3Dプリント・ナゲットの開発が進められているという。フライドチキンの代名詞的な存在であるKFCだ。当然、生半可なものは作れないだろう。目指されているのは、本物の鶏肉の食感と味の再現である。 以前ご紹介したイスラエルのベンチャー「Redefine Meat」社のバイオプリント人工肉や、Novameatの「Steak.2.0」などは、いずれも主に植物性タンパク質を合成し、肉そっくりの食感を再現することを目指したものだった。しかし、どうやらKFCは動物性タンパク質を使用している らしい。 画像引用:Redefine Meat すると本来、バイオ3Dプリント人工肉技術が見据えている食糧問題のソリューションには繋がらないのではないか、とも思ってしまうが、KFCによれば、たとえ動物性タンパク質を使用していても、従来の鶏肉からの生産より環境に優しい商品になるそうだ。また、従来よりも少ない添加物で作ることができるため、食べる人の健康にとってもクリーンな食品になるらしい。 チキンといえば、今年の4月に中国のマクドナルトが「5Gチキン」を発表して話題となった。結局それは中国マクドナルドのちょっとしたジョークで、実際に5G技術で作られたチキンが存在したわけではなかったのだが、KFCの方はどうやら本気の様子。詳細はまだ不明とはいえ、来年にも店頭に並び始めるのではないだろうかと期待している。 環境に優しい「肉食」のあり方とは何か ところで、いまや「環境に優しい」はマーケティングにおいて欠かせない要素だ。さすがはKFC、時代の空気を敏感に捉えているその嗅覚が素晴らしい。 実際、2050年に世界人口は約93億人まで増えるということが予想されている。そうなった時、仮に人類の全員が現在のアメリカ風の肉中心の食生活をした場合、2014年に生産された肉の約4.5倍が必要になると言われている のだ。もともと肉食というのは経済効率が非常に悪く、たった1kgの(ケンタッキーはチキンだが)牛肉を育てるためにも、牛に与える食物は13kg、水は14000ℓが必要とされる。 ...

続きを読む

3Dプリンター製のロケットが2023年に打ち上げ!? 銀河を開拓する3Dプリンティング最前線

宇宙開発の可能性とリスク 礼に始まり礼に終わる。どうも、合氣道初段、SK広報のエリナです、おすおすっ!! 人類にとって最後にして最大の秘境と言えば他でもない宇宙だ。映画監督スタンリー・キューブリックの1968年における未来予測では、2001年には私たちは宇宙空間を自在に旅して、月面でモノリスに接触しているはずだったが、すでに2020年となっている現在、いまだ私たちが気楽に宇宙旅行に出かける状況にはなっていない。 とはいえ、人類は宇宙への夢を捨てたわけではない。数十年で人口が100億人を超えると言われている今日、手狭になった地球とは別に居住地となる惑星を探すという意味でも、宇宙開発はたえず進行している。あるいは、宇宙旅行という夢についてもZOZOの元代表の前澤友作さんが「月旅行」のスターシップへの搭乗権を獲得したように、遅ればせながらも少しずつ、キューブリックの思い描いた未来へと近づいていってはいる。 もちろん、宇宙開発といったときにリスクもある。かつてコロンブスが世界中に天然痘を持ち運び故郷ヨーロッパへは梅毒を持ち帰ったように、宇宙空間には未知なる危険なウイルスや細菌が存在している可能性だってある。未知への挑戦は、そうした生態系を撹乱し、地球に新たなリスクを呼び込む可能性とも常に背中合わせなのだ。 こうした危険を認識しつつ、またそこに対して十分に気をつけながら、宇宙開発、研究は積極的に行っていって欲しいものだ。その上でも3Dプリンターが今、大活躍しようとしているので今回はその最前線を紹介したい 。 「Relativity Space」の挑戦 たとえば、アメリカのロケットベンチャーである「Relativity Space」が先月6月に、衛星通信会社のイリジウムから最大6回の打ち上げ契約を受注したことを発表 している。宇宙開発評論家の鳥嶋真也氏がこれについて記事を纏めているため、ここでも少しその内容を追ってみよう。 「Relativity Space」とイリジウムは2023年以降に6回以上のロケットの打ち上げを予定しているらしい。しかし、日々ロケットが打ち上げられている今日では、それ自体は特筆すべきことではない。「Relativity Space」が今、業界内で注目をされているのは、「Relativity Space」が3Dプリンターでロケットを丸ごと製造することを目指している という点においてなのだ。 「Relativity Space」は2015年に設立したばかりのスタートアップで、20代の若手エンジニアであるティム・エリスと、ジョーダン・ヌーンの2名によって立ち上げられた。実は「Relativity Space」以前にも3Dプリンターは宇宙分野で導入されてきていたのだが、それらはいずれもロケットの部品のプリントレベルにとどまっていた。そこに「Relativity Space」が登場し、ロケットを丸々3Dプリンターで出力してしまおうという大胆なプロジェクトを立ち上げたのだから、3Dプリンター業界も宇宙業界も大注目だろう。 ...

続きを読む

3Dプリンターは本当に地球環境を救うのか? サステナブルな社会を作るための技術革新とは?

地球環境は限界寸前 気候温暖化が進行している。北極では観測史上初の20℃以上を観測しており、昨年の日本の夏の最高気温は沖縄を除くすべての都道府県で40度以上を記録している。毎年、記録的な規模の台風が猛威を振るっている。温暖化についての見解は様々とはいえ、体感的にも何らかの気候変動が起こっているということについては否定しえないリアリティがある。2019年には環境保護を訴えるグレタ・トゥーンベリの存在も話題になった。この問題においては誰しもが当事者であり、地球の一員として無視することはできない。背景には近代資本主義以降の産業構造がある。大量生産大量消費。エネルギーの過剰な使用。森林面積は毎年、日本の国土面積の2割程度ずつ減少している。一方で地球人口は20世紀頭から数倍に増え、今も増加の一途を辿っている。 人間がこれまでと同様の暮らしを続け、エネルギーを消費し続ければ、環境はもはや致命的に破壊されてしまう。しかし、環境保全のために全員が引きこもってしまったら世界の動きそのものが止まってしまう。この未曾有の困難に解決策はあるのか。テクノロジーの革新が鍵だ。3Dプリンターは元来、無駄な生産、無駄な消費を減少させる可能性を持ったテクノロジーだ。しかし、実際のところ、3Dプリンターはどれくらいエコロジーに役立っているのだろうか。というわけで、今日は、3Dプリンターとエコロジーに関して、最新の情報を紹介したい。そして「3Dプリンターは本当に地球環境を救うことができるのか」ということについても、少し考察してみようと思う。 使用済み油を用いた土に還る「優しいレジン」が登場 さて、まずはウェブメディアGIZMODOが紹介していたこちらのニュースを取り上げよう。 マクドナルドの使用済み油、エコな3Dプリント素材に。土に還るしコストも安いしhttps://www.gizmodo.jp/2020/02/mcdonalds-fry-oil-3d-print-resin.html なんでも北米カナダはトロント大学の研究チームが、使用済み油を加工して、3Dプリンタで使えるレジンに変身させる技術を編み出したそうだ。記事によるとトロント大学スカボロ校のアンドレ・シンプソン教授が、市販の3Dプリンター用レジンの原料の分子が、料理油の脂肪分子と構造が近似しているということを発見したとある。使用済み油と言えば下水詰まりの原因の一つ。あるいは廃棄も大変であり、家庭の悩みの一つとして知られる。しかし現代では毎日大量の油が消費されてる。その使用済み油をレジンに変身させてリサイクルするというのだから、これは実にエコな話だろう。 Don Campbell 実は油の生産においても生態系が乱されているということはあまり知られていない。ファストフードなどでよく使われているパーム油の乱獲は現在オランウータンを絶滅に追い込もうとしている。パーム油は主にアブラヤシという木から取れるのだが、このアブラヤシの原生林はマレーシアのボルネオ島にしかなく、このボルネオ島は数少ないオランウータンの生息地としても知られている。現在、このアブラヤシの伐採によりオランウータンが絶滅に瀕しているのだ。由々しき問題である。この一例をとっても油を無駄遣いすることはできない。使う量を控えるというだけではなく、貴重な油ならば使用後もちゃんとリサイクルしたいところだ。この使用済み油をレジンに変換するという研究に関し、まず手をあげたのは世界第2位の規模を誇るファーストフードチェーンであるマクドナルドだったらしい。大手が名乗りを上げたことで、今後のこの技術が普及していくことは、間違いないだろう。どうやら油1リットルにつき420ミリリットルのレジンが作れるらしい。さらにこのレジンは生分解性があるそうで、土に埋めれば微生物の働きによって2週間ほどでその20%が分解されるとのこと。最近はこの「土に還る」ということが、世界的な関心を集めている。以前にも、土に埋めれば12週間で完全に生分解されるTシャツが発売され、話題になっていた。 【WIRED】そのTシャツは“植物”からつくられ、わずか12週間で土に還る 今後、このようにエコロジーの観点を取り入れたレジンが続々と出てくるかもしれない。SK本舗としても、エコを意識した開発を試みていきたいところだ。 世界の飲み水不足を3Dプリンターが救う 3Dプリンターが活躍するのはリサイクルにおいてだけではない。実は、世界の飲料水不足を3Dプリンターが解決するかもしれないと言われている。現在、地球上の水のうち、飲用可能な汚染されてない水は1%未満と言われている。このことから発展途上国では清潔な飲料水が恒常的に不足している。人間にとって水はライフライン。人口は爆発してるのに飲み水が足りないというのはとても深刻な事態である。そこで3Dプリンターが活躍する。実はすでに米国エネルギー省とゼネラルエレクトリックが、3Dプリンターを使用した新たなる淡水化技術プログラムにおいて提携している。なんでも、ゼネラルエレクトリックは、3Dプリントされたタービンを使って空気、塩、水を圧縮し「過冷却ループ」なるものを形成する計画しているようだ。凍結すると塩が氷から分離する性質を利用し、最終的に融解することで飲料水を作ろうということらしい。...

続きを読む

「STL」時代はあと5年で終了? 次世代の3Dデータファイル形式はどれか!?

2020年代に注目すべき3Dデータファイル形式 今回はちょっと3Dデータのファイル形式について話そう。ファイル形式とは何か。3Dプリンターで何かを出力するときにはまず3Dデータが必要だ。ファイル形式とは、そのデータの種類のことである。一般のデジタル画像における「jpg」などの拡張子を思い浮かべてくれれば良い。3Dデータの拡張子には様々な種類がある。VRML、AMF、X3D、FBX、IGES、STEP、iges、stl、obj、3ds、wrl、fbx、ply、3MF……枚挙すればキリがないが、ではどの形式を使えば良いのだろうか。それぞれに良い点、悪い点がある。あるいはどんなデータを作成したいかによっても、使うべきファイル形式は変わってくる。とはいえ、膨大な種類のファイル形式から、それぞれが自由に選ぶというのもあんまりだ。そこで今回は現在、そしてこれから最も注目すべき、4つのファイル形式について紹介しようと思う。 なぜデータ形式が様々あるのか? そもそも、なぜデータ形式が様々あるのかという点を、少しだけ解説しておきたい。3DデータにはCADモデルからプリンターへと送られる情報が格納されている。CADというのは、モデリングソフトのことであり、つまり、CADで作った3Dデータの情報を3Dプリンターに送ることで、初めて出力が始まるのだ。ただ、それらの3Dデータには、すべての種類の情報が保持できているわけではない。たとえば、単一の素材、単一の色で印刷する場合と、複数の素材、複数の色で印刷する場合とでは、情報の種類や量が違う。あるいは、より複雑で精密なミクロレベルまでこだわったデータを作ろうとすれば、情報量だって普通のデータより圧倒的に多くなる。それぞれのデータ形式には強みと弱みがあり、たとえば単一マテリアルの割と単純な構造のデータを得意としているデータ形式があれば、逆に複数マテリアルの複雑な構造のデータを得意としているデータ形式もあるのだ。このように書くと「複雑なことができるデータ形式なら、単純なこともできそうなものだけど」と思われるかもしれない。理屈としてはそうなる。ただ、複雑なデータに対応するためには、仕組み自体を複雑化する必要があり、ようするにデータ制作の難易度が全体的にあがってしまったり、あるいはデータ自体が脆くなってしまったりもするのだ。単純だけど制作が簡単で頑丈か、複雑だけど制作が難解で繊細か、ざっくりと言えば、そういう選択になる。あるいは、いかに優秀なデータ形式であっても、CADソフトウェアにサポートされていないと、結局、使われないし、使いにくいという問題もある。形式に合わせてソフトウェアを買い換える必要があったり、あるいはデータを他の人とやりとりする上でも、あまり普及していないデータ形式の場合、対応が難しいというもんだもある。これも音声データの形式などを思い浮かべてくれれば良いと思う。そこでここでは、今触れたような普及度、あるいは普及可能性なども加味しつつ、現在、そして近い将来において3Dプリント業界で活躍するだろう4つの形式を紹介したい。 3Dデータ形式のJPEG的存在「STL」 ではまず最も注目すべき4つのファイル形式の1つめから紹介しよう。「STL」だ。 普及度で言えばダントツ1位、3Dデータ形式のJPEG的存在、それが「STL」だ。おそらくSK本舗のユーザーさんの間でも、この「STL」を主に使用しているという方が多いんじゃないだろうか。なんせ歴史が長い。開発したのはChuck Hullさんという人で、1987年に3Dシステムズで最初の3Dプリンターを開発した、この業界の立役者の一人だ。彼が同時に「STL」という形式を作り、以来、30年間、3Dプリント業界のファイル形式のスタンダードであり続けてる。しかし、一方で30年という月日で3Dプリンター技術は大いに進歩し、変容している。そうした背景のもと、「STL」限界説というのも、ずっと囁かれ続けている。「STL」の基本的な仕様は初期のままなんだが、一方の3Dプリンターは日増しに進化している。ただ、それにもかかわらず、今日のほとんどの3Dプリンティングにおいては未だ、ソフトウェアにおいて圧倒的なサポートを受けているこの「STL」を使用し続けている。そろそろ切り替え時期じゃないか、というわけだ。現状、兌換性も高く、使いやすさにおいても優れている。「STL」はテッセレーションと呼ばれるとても単純なアプローチで3Dモデルのジオメトリを保存している。ただ、それは制作を簡易化している反面、ミクロンレベルの精度には対応がしきれない。使いやすさと精密度が、ここではトレードオフの関係になっているわけだ。あともう一つ、「STL」には大きな問題がある。今後、3Dプリント業界ではおそらくマルチカラー化が進行していくと予測されているが、「STL」形式においてはこの色情報を保存することができない。つまり、単色プリントにしか対応してないのだ。とはいえ、この先5年くらいはまだ「STL」のシェアは大きなものであり続けるだろうとも予測されてる。その後はちょっと厳しいのではないか、というのが大方の見立てだ。すると気になるのは、次世代の3Dデータ形式の王者はどれなのか、ということ。以下ではその可能性を秘めた3つの形式を紹介したい。 色情報も素材情報も保存可能な「OBJ」 次の時代の覇権的拡張子の候補として、まず注目したいのは「OBJ」だ。 この「OBJ」が「STL」に対してもつ強み、それはなんといっても複数の色や素材を使用したデータを保存できるということだろう。先述したように、今後、3Dプリント業界のマルチマテリアル化、マルチカラー化が進んでいくことは間違いない。「OBJ」はそうした変化に対応しているのだ。ただ、同じような属性を持った形式を持った拡張子は他にも存在する。その中で、「OBJ」が目立っているのはオープンソースライセンスと、シンプルさの二つだ。このオープンソースという点がポイントで、オープンソースにしたことでCADメーカーが取り入れやすく、ライバルだったFBXやCOLLADAといった形式に対して、「OBJ」はその点で差をつけている。また、またその性能の高さから、航空宇宙産業や自動車産業ではすでに広く使用されている。しかし、欠点もある。やはり「STL」に比べるとデータ自体がかなり複雑なのだ。壊れたOBJファイルを修復すると問題が発生しやすく、修復や編集のためのオンラインツールも少ない。現状ではやはりサポートしているCADも足りていないため、使うためにはプラグインを使用する必要があったりと、手間も多い。もちろん今後どうなるかはわからない。そして「OBJ」にはまだとてつもないライバルたちがいる。以下ではそのライバルたちを紹介する。 「STL2.0」と呼ばれた「AMF」の美点と難点 次なる覇権候補の二つ目は「AMF」だ。2011年に導入されたデータ形式で、当時は「STL2.0」なんて呼ばれてもいた。「AMF」はそもそもの開発目的が「STL」の欠点に対処するというところからスタートしていた。処理速度の遅さ、エラーの多さ、カラーやマテリアル情報が保存できない点、などなど、こうした「STL」の諸問題を全て解決することを目的に発表された形式が「AMF」だった。実際に全ての技術的な面で「STL」よりも優れていて、まさに「STL」の大規模アップデート版と言って差し支えない。こう書くと次の覇権は「AMF」で決まりだと思われるかもしれない。なぜなら、色や素材もカバーしてて、他の面でも「STL」より優秀なのだから。しかし、「AMF」の失敗は、その性能じゃなく、展開にあった。技術的には優れているのだが、2011年のタイミングでは、まだマルチカラーやマルチ素材の必要性も薄く、「STL」で十分という雰囲気が強かった。それゆえ、各種ソフトウェアは「AMF」の採用に消極的だった。結果、これだけのハイクオリティな形式にもかかわらず、普及率に関して出遅れてしまったのだ。なら今から導入すればいいじゃないか。そう思ってしまうが、ここに第三の次世代覇権候補が登場するんだ。その名も「3MF」だ。 マイクロソフトの最終兵器「3MF」 この「3MF」を開発したのは、何を隠そう、あのマイクロソフトである。「3MF」は「AMF」とは異なり、その開発を少数の専門家に委ねるのではなく、業界のビッグネームたちをごそっと巻き込んで、大きなコンソーシアムを設立する形で行った。その結果、業界の関心は一気に「3MF」に向かっていくことになった。開発段階で3Dプリント業界の主要業界を巻き込んでいた、というのは宣伝の面でも大きい。当然、採用されるスピードも早く、現状ではまだ十分には広がってないが時間の問題だと言えるだろう。そしてもちろん、トップ技術者たちが開発したものだから、性能も優れてる。正直なところ、現状ではこの「3MF」が一馬身抜けてる感じはある。ただ、マイクロソフト社には権利問題などで悪い噂も多く、今後どうなるかは果たしてわからない。要約すると、「STL」帝国があと5年ほどでおそらく崩壊して、「OBJ」「AMF」「3MF」の三國時代による戦国の世がやってくるということ。あるいは小さなダークホース的拡張子はまだまだ存在する。皆さんももしかしたら早めに脱「STL」の準備を進めておいた方がいいのかもしれない。

続きを読む

「Nova Meat」が開発する3Dプリント人工ステーキ「Steak 2.0」とは?

私たちは肉食を諦めなければならないのか 今日、地球環境に対しては様々な警鐘が鳴らされているが、その中でも最も注目されているのが気候温暖化だ。この気候温暖化の原因になっているものの一つに畜産業がある。実に現在発生している温暖化ガスの20%がこの畜産によって発生していると言われているのだ。お肉は美味しい。筆者もまたお肉なしでは生きていけない体だ。しかし、とはいえ、環境破壊も食い止めなければいけない。なんせお肉を美味しく食べるためには、まずもって生きている必要があり、生きていける環境が必要だからだ。では、どうすればいいのか。私たちは肉食をもう諦めなければならないのか。このどん詰まりを救済しようとしているのが3Dプリント人工肉だ、ということについては、以前にも別の記事でredifine meetの3Dプリント代替肉を紹介したことがある。ただ、この問題に取り組んでいるのはredifine meetだけではない。今回は、また違う取り組みを紹介してみよう。 見た目、食感ともに精巧な代替肉ステーキ「Steak 2.0」 今回、取り上げたいのはスペインのバルセロナに設立されたスタートアップ「Nova Meat」という会社だ。その「Nova Meat」がバイオ3Dプリンターを使って、見た目、食感ともに精巧な代替肉ステーキ「Steak 2.0」を開発したらしい。 CEOのギャスパー・サイオンティさんは組織工学分野の科学者であり、この「Steak 2.0」ではそうした先端科学、特に動物の細胞組織に似た組織を作る技術を応用する形で、代替肉を作成したらしい。材料となっているのはエンドウ豆や海藻、ビートルートの絞り汁など。Nova Meatの技術は、“顕微鏡レベルで植物由来のタンパク質の構造を微調整することができ、ビーフステーキ、鶏胸肉、マグロステーキなどの動物肉の質感、外観、栄養および感覚特性を模倣する”ことが目指されている。つまり、厳密には「お肉」ではない。しかし、見た目、質感まで精巧に再現されており、食べる側としては「お肉」でしかないという。もとより大豆は「畑の肉」とも呼ばれるほどタンパク質が豊富だが、今回はそうした栄養面を維持しつつ、食感などではリアルな「お肉」感を再現している。 (画像引用)Nova Meat さらに優れているのは費用だ。現状、生産費用は50gあたり1.5ドルほど。かなりお手頃な値段だと言える。サイオンティさんいわく、この「Steak 2.0」は、これまでに開発された人工肉の中でも、最も現実的な植物をベースにしたステーキになっているとのことだ。 レストランやスーパーへの導入はいつから? さて、一体どこでそれが食べれるのか?...

続きを読む

メキシコの農村に3Dプリンターの住宅街が誕生!? 人類と住宅の「新しい物語」とは?

家を作るなら3Dプリンターが当たり前の時代? 3Dプリンターで出力された住宅街が誕生するらしい。2020年の1月にそのニュースを報道していたのはアメリカの報道メディア「CNN」だ。CNNによれば、なんでもメキシコの貧しい農村地帯で3Dプリンターで作った住宅が2棟、完成したらしい。実はこのプロジェクトは、なんらかの理由によって適切な住居を持たない人たちが住める場所を作ろうというところから始まったものらしい。実際、この作られた家に入居予定の人たちは災害多発地域で安定した居住環境を得られていない家族らしい。プロジェクトを行なっているのはアメリカのカリフォルニアを拠点とする非営利団体の「ニューストーリー」というところで、これまで2000棟以上の3Dプリンター仮設住宅の建築に取り組んできたらしい。 (写真:ニューストーリー) CNNの記事によるとアメリカ南西部を思わせるデザインで、壁は丸みを帯びているそうだ。広さは約46平米。寝室2つ、浴室1つ、もちろんリビングやキッチンも完備とのことだ。寝室が2つあったら子供部屋も作られて家族でも住める。なんでも今回のプロジェクトのために「バルカン2」という巨大3Dプリンターが作られたみたいなんだが、これは2棟の家を同時にプリントできるらしい。しかも、建設にかかる時間も48時間と僅かだ。今回の最新住宅の費用についてはまだ検討中とのことだが、これまで「ニューストーリー」が建ててきた家は約40万~70万あたりだったようだ。「ニューストーリー」の代表者も、3Dプリンティング技術は、住宅ソリューションの実現において、人類の最高の希望になるって語っている。 (写真:ニューストーリー) 世界中で進展している「住宅革命」 もちろん、「ニューストーリー」以外でも、様々な取り組みが行われている。たとえばイタリアではライス・ハウス(米の家)と呼ばれる円柱型の家「GAIA」というものも建てられてるんだが、これなんと原材料が土や藁など、現地で手配できる天然資源なんだそうだ。いわば、究極の地産地消である。 ライスハウス(写真:GAIA) 以前に3Dプリンター橋の回でも説明したように、3Dプリンターで建造物を作ることは、単にスピーディーでコストが安いというだけではない。手作業であれば本来難しい造形なども3Dプリンターであれば可能になる。人々や環境に優しいだけではなく、まったく新しい創造性を生み出しているという点も見逃せない。日本はこの動きに関してはこれまでは少し出遅れていたが、日本のゼネコンも、3Dプリンターを使った建築にようやく本腰を入れ始めているらしい。災害の多い日本の建築基準をクリアする家を3Dプリンタデ作れるようになった暁には、もしかすると世界一安全な3Dプリント住宅が日本から生まれるかもしれない。世界では住宅の3Dプリント化が日進月歩で進んでいる。これまで3Dプリントフード、3Dプリンターによる靴や洋服の製作についても記事にしてきたが、3Dプリンターが引き起こすのは「ものつくり」革命にとどまるものではなく、私たちの「衣食住」の大革命でもあるということだろう。 ちなみに「ニューストーリ」は2020年末までに50棟の家をバルカン2で作ると発表している。まさに住宅の、いや、人類の「新しい物語」が始まろうとしている。

続きを読む

ハゲに悩む時代はもう終わり!? 3Dプリンターと幹細胞が引き起こす頭髪革命

男性の悲願「ハゲの完全克服」 3Dプリンターが、多くの男性にとっての悲願である「ハゲの完全克服」を可能にするかもしれないらしい。今回はその新しい技術について紹介する。もちろん、「ハゲの克服」が可能になると言ったからって、筆者(女性)は現状でハゲの方も素敵だと思ってはいる。薄毛の方でも素敵な方は多い。ブルース・ウィリスとか、ジェイソン・ステイサム、ジュード・ロウ…………、もちろん日本人でもかっこいいハゲの人はいるだろう。 渡辺謙さん、KEN WATANABE、映画「ラストサムライ」の勝元役の人…………。とはいえ、現状において「ハゲ」や「薄毛」に悩んでいる方は多くいるはずだ。だからこそ、この最新技術によって、注目が集まっているのだ。 ハゲ治療のこれまで さて、まずはこれまでのハゲ治療を振り返ってみたい。世界中、これほどにハゲに悩んでる方が多いにもかかわらず、実は今のところ、抜本的なハゲの克服技術というのは存在していない。アポロが月面に上陸してもう何十年と経ってるのに、クローン羊のドリーが登場してからすでに四半世紀が経つのに、人類はまだハゲを超えることはできずにいるのだ。しかし、進化はしてきた。特にハゲ界において最大のエポックメイキングな出来事といえば、90年代に開発された抗アンドロゲン薬「フィナステリド」だろう。これは主に「プロペシア」という商品名で知られている薬で、ようはハゲの進行を止めると言われているのだ。 どうやら効果は相当にあるらしい。ただ、それなりに副作用もあり、またハゲの進行を遅らせてはくれるものの、すでに減った毛髪を増やす効果というのはあまり期待できないらしい。すでに薄毛が進行してしまってる場合で、なおかつそれを隠したいという場合の解決策としては、カツラをかぶるか、植毛手術を受けるか、というのがこれまでのスタンダードだったようだ。あるいは通販番組でよく見かける薄毛部分にフリカケ状の粉末を塗布する商品のようなものもある。頭にかけるとフサフサに見えるという触れ込みだ。あのCMはついつい見入ってしまうが、いずれにしても、あくまでも「ハゲ隠し」であって「ハゲの克服」ではなかった。また、もう一つ、「ハゲ」や「薄毛」をめぐっては、社会的な複雑さはある。この「ハゲ隠し」というのが、日本においては非常に評判が悪いというのもまたある。社会学者の須長史生さんという方が『ハゲを生きる』という本で、現在のハゲ差別には二種類あるということを指摘している。 須長史生『ハゲを生きる』 二種類の差別のうちの一つは「やーい、やーい、ハゲだー」と罵るような子供のいじめのようなもの。そしてもう一つは「ハゲは悪くない。でもハゲを隠そうとする精神はなんか好きじゃない」と、「ハゲ隠し」をする心理をからかうもの。日本で今ひとつカツラが浸透しない理由は、この二重の差別に由来する、と須長さんは分析している。ハゲたら潔く坊主頭にするのがいい、みたいな風潮は確かにあり、そう考えるとハゲや薄毛をめぐる状況はとても複雑だ。だからこそ、抜本的な解決が望まれてきたのである。 毛包移植と3Dバイオプリンター さて、本題に移ろう。3Dプリンターがハゲを克服するというのは、一体どういうことなのか? 発端は2012年、ある研究チームが、毛の生える幹細胞移植によって無毛のマウスに自然発毛させることに成功した。専門用語でいうと「毛包移植」というらしい。そこで3Dプリンターの出番だ。これら幹細胞技術と3Dプリンターを用いた最新の印刷技術を用いて、3Dプリンターで人間の毛髪を複製し、それを毛包ごと頭皮に植えていくという新しい移植技術が誕生したのである。 ハゲている人というのは頭皮の毛包が休眠状態に入っているらしいんだが、この毛包の元気なクローンを作成し、それごと移植するというわけだ。理論上は、その移植が果たされた場合、今後、その毛包から生えてきた毛はいかに抜いてもなんども生えかわってくる。実はこれまでの植毛技術においても、毛包の移植は試みられていたんだが、拒絶反応があったり、思った向きや形で毛が生えてこなかったりとトラブルが多かったらしい。そこで、毛の形を維持できる毛包の開発が求められていたんだが、現在、そのために提案されている方法が、人工の骨格を形成し、クローンとして作成された毛包の周囲に配置して直接毛髪の成長を助けるというものなんだ。細かいことはさておき、ようするに、形や向きの綺麗な髪の毛を再生する上で、幹細胞技術と3Dプリンターが大活躍してるというわけだ。たとえばコロンビア大学の皮膚科学教授であるアンジェラ・クリスティアーノ氏は、毛包と真皮乳頭を別々に皮膚上に移植するために、アメリカのゼリー菓子・ジェロのような型を、3Dプリンターを用いて出力することに成功している。この成功は「さまざまな種類の脱毛症や、慢性創傷などの内科的治療に変革を起こす」とも言われている。 ...

続きを読む

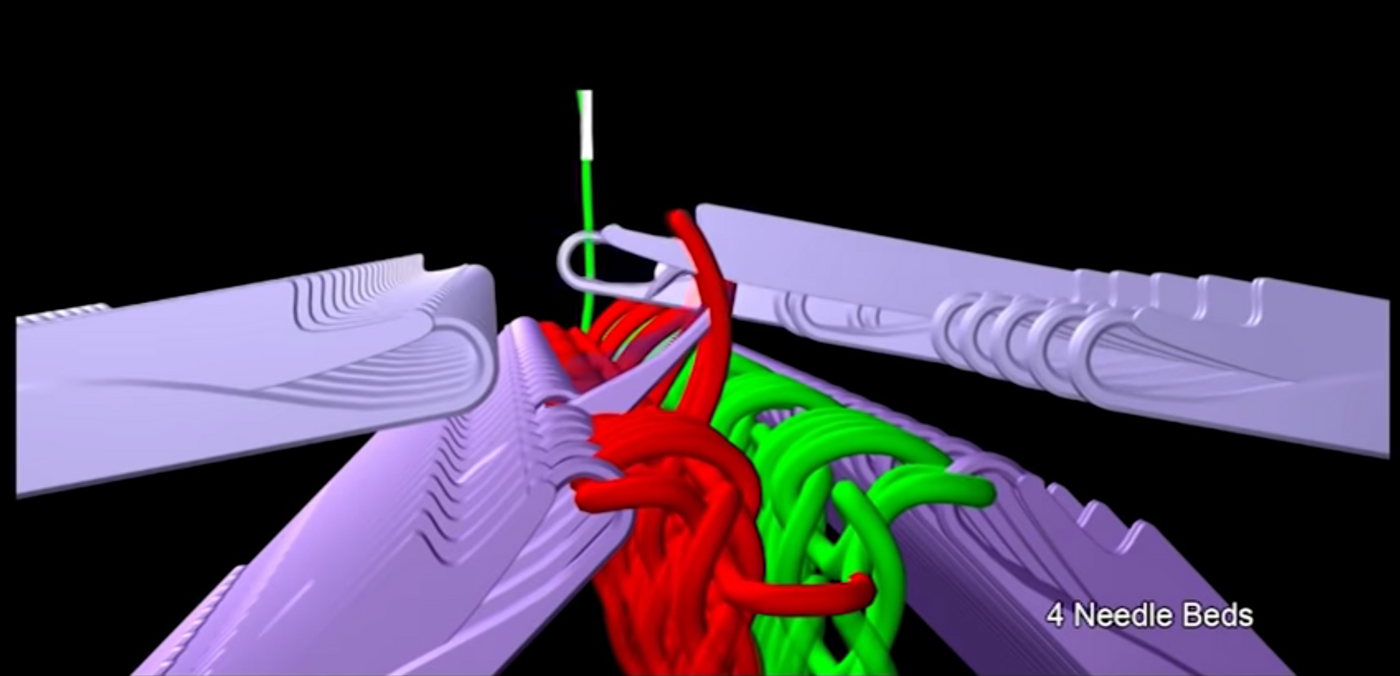

アパレル業界の3Dプリンター「ホールガーメント横編機」が起こしたニット革命

環境にも優しいアパレル業界の3Dプリンター 冬に必需の衣料品のひとつにセーターがある。このセーターの製造に関して、人知れず静かな「革命」が起こっていたということをご存知だろうか。その革命の主役の名は「ホールガーメント横編機」。「アパレル業界の3Dプリンター」とも呼ばれているマシンだ。メカニズムは3Dプリンターとは異なるが、簡単に説明してしまうと、糸を素材に自動的に洋服を編み上げてくれる近未来の服作りマシンである。 ホールガーメント横編機においては裁断や縫い合わせまで全部マシンが担ってくれる。機械に糸を設置すれば、あとはプログラムに従って、完成品まで全てオートで制作してくれるのだ。これによって何が変わったのか。まず従来の服作りにおいて発生していた膨大な「無駄」をかなりの程度カットすることに成功した。ここでいう「無駄」とは裁ちクズのことである。たとえばセーターであれば原料に使用する糸の30%がこの裁ちクズとして無駄を作っていたし、ちょっと凝ったデザインのドレスなどになると、およそ50%が無駄になっていたらしい。これは料理で考えると、300gのお肉のうち150gをゴミ箱に捨ててきたみたいなものとも言える。言うまでもなくこれはもったいなく、無駄づかいである。特に2000年代頃よりファッション界では「エコラグジュアリー」という言葉も生まれている。ようするに、環境に優しく、なおかつファッショナブルである、ということが時代のトレンドでもあった。しかし、その実情はといえば、どうしても服作りにおいては膨大な無駄が発生してしまっていた。それを変えたのが、このホールガーメント横編機というわけだ。 裁ちクズは単に糸が無駄になるだけじゃなく、そうしたクズの廃棄焼却における二酸化炭素排出も問題にいなっていた。温暖化の原因とされる二酸化炭素排出量のうち、およそ10%がアパレル業界によって排出されているというデータもある。つまり、生産の自動化は環境保護の観点からも重要だということだ。また、アパレルに関しては特に、ファストファッションブランドなどが先進国で商品を低価格で販売するために、発展途上国などの工場で服を作ることが一般化していた。こうした低賃金労働は非人道的だという指摘もあり、さらに発展途上国に工場を作れば、いずれその土地の経済が発展し、賃金が上がる。そのため、常に工場を移転し続けなければいけないという「チャイナプラスワン」問題も生んでいた。そうした他の諸国も工場が増えればいずれ賃金が上がる。だから、ファストファッションはいずれあの価格帯を維持することが不可能になるとも言われているのだ。そこに登場したのがホールガーメント横編機であり、まさにアパレル業界を刷新する技術革新として注目を集めている。では、果たしてこのホールガーメント横編機を開発したのは誰なのだろうか。実はそれはある日本人なのだ。 世界を変革する日本企業「SHIMA SEIKI」 ホールガーメント横編機の開発を行った企業は和歌山県にある編機メーカー「SHIMA SEIKI」(島精機製作所)。会長は島正博さんという方だ。 「SHIMA SEIKI」サイトにはホールガーメント横編機で作ったセーターの写真や動画があるが、いずれも可愛く、魅力的な仕上がりとなっている。その特徴はホールガーメントであるがゆえに縫い目がないということ。実はすでにユニクロの「3D KNIT」シリーズなどにも使われていて、多くの人が「SHIMA SEIKI」の服を身にまとっている。この島さんが起こした変革については、『アパレルに革命を起こした男』という本にも纏められてる。ホールガーメント横編機がもたらす環境負荷の低減や、労働問題の改善などについても詳しく纏められている。...

続きを読む

3Dプリンターによるコンクリート革命が建築業界を塗り替える!? オランダの最先端研究に迫る

世界最長3Dプリンター橋をめぐって各国が競争 2019年9月、オランダで世界最長のコンクリート3Dプリンター橋が誕生した。まずは写真を見てみよう。これがオランダで作られた世界最大(2019年時点)のコンクリート3Dプリンター橋だ。 制作したのはオランダのデザイナーであるミシェル・ヴァン・デル・クレイとアイントホーフェン工科大学。なんでも国家的なプロジェクトでもあるらしく、今回は世界最長となる全長28mの3Dプリントコンクリート橋を完成させたということだ。今回はプリント施設Printfabriekを利用し39個の部品に分割造形された後、組立て作業を行なったという。いずれにしてもこの斬新な形状。圧巻である。 実はいま、この3Dプリンティングによるコンクリート橋をめぐっては各国が競い合うようにして建設している。2019年の1月には上海で、当時の最長となる3Dプリントコンクリート橋が設置されて話題になったばかりだ。 要するに、競い合うことで開発が活発化しているというわけであり、中でもそのトップにいるのがオランダというわけだ。今回の橋の建設もそうだが、実はその後にもまたさらなる進展がある。 3DコンクリートプリンティングでCO2排出量を削減 世界最長の橋が架けられた2019年9月、実はオランダに拠点を置く3Dプリンティング企業VerticoとGhent大学の二つの組織が力を合わせて、これまでにない超巨大規模でのコンクリートの印刷を成功させるというニュースもあった。 サイズとしては先ほど紹介した橋よりも小さい。しかし、ここで注目すべきは、これが分割ではない1回の出力によるもの、ということだ。この橋の製造にあたっては現在の最先端の新技術が導入されているんだが、この新技術ではコンクリートを一層ごとに堆積することで成型が行われている。今回はそれを今まで以上に大規模なサイズで試みたというわけだ。この成功によってコンクリート建築技術を来たるべき大転換へとまた一歩近づいたと言えるだろう。そもそも、これまでコンクリートで形を作る上ではまずコンクリートを流しこむ金型が必要とされてきた。液体を固めるには何か形を決める型が必要だ。身近な例でいうと、氷を作る時に使用する型などもそうだ。しかし、3Dプリンターによって堆積して成型が可能になったことで、その金型なしでもコンクリートを成型することができるようになった。つまり、単純に考えてもこれまで必要だった金型の作成という手順が省略され、作業工程が半分になったのだ。さらに、金型を経由しないことで、コンクリート構造体により多くの完成自由度がもたらされることになったらしく、今までは金型の特性上、技術的に難しかったような形状のコンクリートも、この方法によって作れることになった。実際、バーティコの創設者のVolker Ruitingaはプレスリリースで、「この橋は、3Dコンクリートプリンティングのさらなる可能性を示しています。バーティコでは、この技術が建築物の建造を最適化しCO2排出量を削減するとともに、建設業の生産性を向上させる鍵となると考えています」と述べている。 土木建築分野において、コンクリートの製造によって排出されてるCO2量は実に全体の4分の1を占めている。特にユニークな形や有機的な形状のコンクリート建築を作ろうとした場合、そこで生じる環境コストというのは非常に大きなものだった。この3Dプリント技術を通じたイノベーションによって、そこが大幅に削減されるとのことだ。バーティコ社は橋に続いてコンクリートのドームハウスの3Dプリントに取り組んでいる。いずれにしても3Dプリント技術がコンクリート業界を刷新することは間違いない。

続きを読む

味気ない老人食をカラフルに! 3Dプリンターによって老後の食生活が一変する!?

高齢者や要介護者のためのフードプロジェクト 飽食の時代と言われる昨今ではあるが、なんでもお腹いっぱい食べれるというのも若さの特権だ。大好きなものを思う存分食べることができると言うのは、健康な臓器があり、歯とあごが丈夫な若いうちだからこそ。年齢とともに徐々に筋肉が弱っていったら、たとえば硬い肉などはそうそう噛みきれなくなる。それゆえ、噛みやすさ、飲み込みやすさを追求した老人食というものは否応なしに「味気なく」なってしまう。しかし、そうした老人食の味気なさが、3Dプリンターによって彩り豊かなものに変わりつつあることをご存知だろうか。実はもう何年も前から「3Dフードプリンターが老人食を変える」というのは言われてきている。2014年には高齢者や要介護者のための3Dプリントフードプロジェクト「PERFORMANCE」が、欧州で立ち上げられている。 しかし、なぜ3Dプリンターが老人食を変えるのか。そもそも老人食において大事なことは先に触れた通り「硬くない」ということだ。高齢者や要介護者は固形物を上手に食べることができない人が多いため、どうしてもスープ状のものやお粥みたいな味気ないものになってしまいがちなのだ。栄養価としては、そうした流動物でも適切なコントロールによって満たすことができるだろう。しかし、人は食事を栄養価のためだけではなく、楽しみとして享受している。食感の乏しく、見た目に華やかさのない食ばかりでは、精神衛生的にはあまりいいとは言えないのだ。その点、食べ物を層ごとに形成する3Dフードプリンターであれば、通常の調理よりも、見た目や食感を重視した食事を提供することが可能になる。たとえば硬いものは食べれないけど、どうしてもジューシーなステーキを食べたいという人がいた場合、3Dフードプリンターであればジューシーなステーキの見た目と風味を持った、柔らかい食べ物を作ることができたりする。 あるいは高齢者、要介護者と一口に言ってもその状態は様々だ。今まではそれぞれに応じたレシピで、それぞれに応じた料理を作るということがコスト的にもなかなか難しかったのだが、3Dフードプリンターであれば、そうした細かい状態に応じたニーズにも簡単に応えることができるようになるのだ。 「食のデジタル化」によって死ぬまでグルメを堪能 果たして老人食の3Dプリント技術の導入は着実に進んでいる。たとえば2019年の頭には、スウェーデン南部のいくつかの老人介護施設で3Dプリントフードの導入を年内に実践するということが発表され、実際に導入された。あるいは施設などだけではなく、デリバリーサービスの実装も検討されているらしい。もちろん人生100年時代なんて言われている日本にとってもこれは非常に重要な技術であり、農林水産省も高齢者の食事のパーソナライズ化に3Dプリンター技術が大いに資することを踏まえ導入の検討を進めているようだ。環境問題への貢献、医食同源の実現、働き手不足の解消などなど「食のデジタル化」が様々な問題を克服するかもしれないとする論文も発表されている。 政策Open Lab/Food Tech( 3Dフードプリンタ)チーム3Dフードプリンタの影響と可能性について あるいは山形大学も3Dプリンターを用いた介護食の開発に取り組んでいる。おそらく、あと数年で飛躍的に伸びていく分野となるのではないだろうか。ちなみに筆者がひそかに期待しているのは、この技術がダイエットフードに応用されることだ。ダイエット中にドーナツがどうしても食べたくなる、あの地獄の苦しみを3Dプリントフードが救ってくれる日を心待ちにいしている。

続きを読む

3Dプリンターは芸術の新時代を切り拓くか? ポストデジタル時代の最先端アート

現代アートと3Dプリンター 現代アートは難しい。そんな印象をお持ちの方も少なくないのではないだろうか。その印象は半分正しいように思う。そもそも、現代アートはその始まりからして難解だ。古典的な絵画や彫刻作品が絵としての美しさ、彫刻としての流麗さにおいて評価されていたのに対して、現代アートにおいては作品そのものよりも、作品の外部にある情報が重要視される。たとえば現代アート初期の代表的な作品といえば、マルセル・デュシャンの『泉』という作品だが、この『泉』からしてよく分からない。なんせ、市販されているトイレの便器にデュシャンのサインが入ってるだけ、という作品なのだ。もちろん、便器としての造形が評価されたわけではない。市販の便器を「作品として提示した」という行為そのものが「アート」としてここでは評価されているのだ。 『泉』マルセル・デュシャン さて、なぜアートの話をいきなりしたのかというと、実は現在、アートの世界でも3Dプリンターが大活躍しているからだ。「ものつくり」革命を起こすマシンがアートにおいて重宝されるのは半ば必然。そこで今回はアート界における3Dプリンターの活躍ぶりを紹介しよう。 ポストデジタル時代のアート アートの世界で近年に大きく話題となったことといえば、有名なキュレーターであるロン・ラバコさんによる「ポストデジタル」という言葉だろう。ざっくり言えば「デジタル以降」という意味だが、ロン・ラバコさんがこの言葉で表したったのは、あえて「デジタル」という言葉を使うまでもなく、すでにアートの世界では3Dプリンターを始めとするデジタルファブリケーションのテクノロジーが手法として当たり前のものになっている、ということだ。下はラバコさんが取り上げているリチャード・デュポンさんというアーティストの3Dプリンターと彫刻をめぐる講演動画だ。 このように、3Dプリンターはすでにアートの世界では積極的に用いられているのだが、アーティストはみんな3Dプリンター持ってるのかといえば、現状、そんなことはない。美大などの教育機関には設置されているところが多いだろうが、個人所有となると限られている。多くは代行サービスを使って制作をしているケースが多いだろう。アーティストの要望に従って、3Dデータを作成し、またプリントまでやってくれる代行業者も現在では多い。たとえば「3Dayプリンター」さんなどのサービスもそのひとつだ。今のところ、モデリングには非常に高いスキルが必要であり、参入障壁はそれなりにある。ただ、今後は自分でモデリングできるアーティストも増えてくることは間違いない。あるいは、画力や造形力よりもモデリング力が問われる時代がくるかもしれないのだ。 では現状において、実際にはどんな3Dプリンターアートが作られてるんだろう?それこそ日本でも2018年には大阪で3Dプリンターアート展が開催されていた。今でもサイトで作品の一部を見ることができるが、どれも3Dプリンターの魅力が詰まった素晴らしい作品ばかり。是非とも下の動画をご覧いただきたい。ついつい欲しくなってしまう作品ばかりだ。 偉大なる世界の3Dプリントアート 今後は3Dプリンターがあるからこそのアート作品が続々と生まれてくるのは間違いない。もちろん、海外のアートシーンでも3Dプリンターは活躍している、有名どころを何人か紹介しておこう。まず「3Dプリントアートの父」と呼ばれているジョシュア・ハーカーさん。3DスキャンとCTスキャンを組み合わせて、驚くほど正確なプラスチック製の顔の骨格を制作したことで知られている。 ...

続きを読む

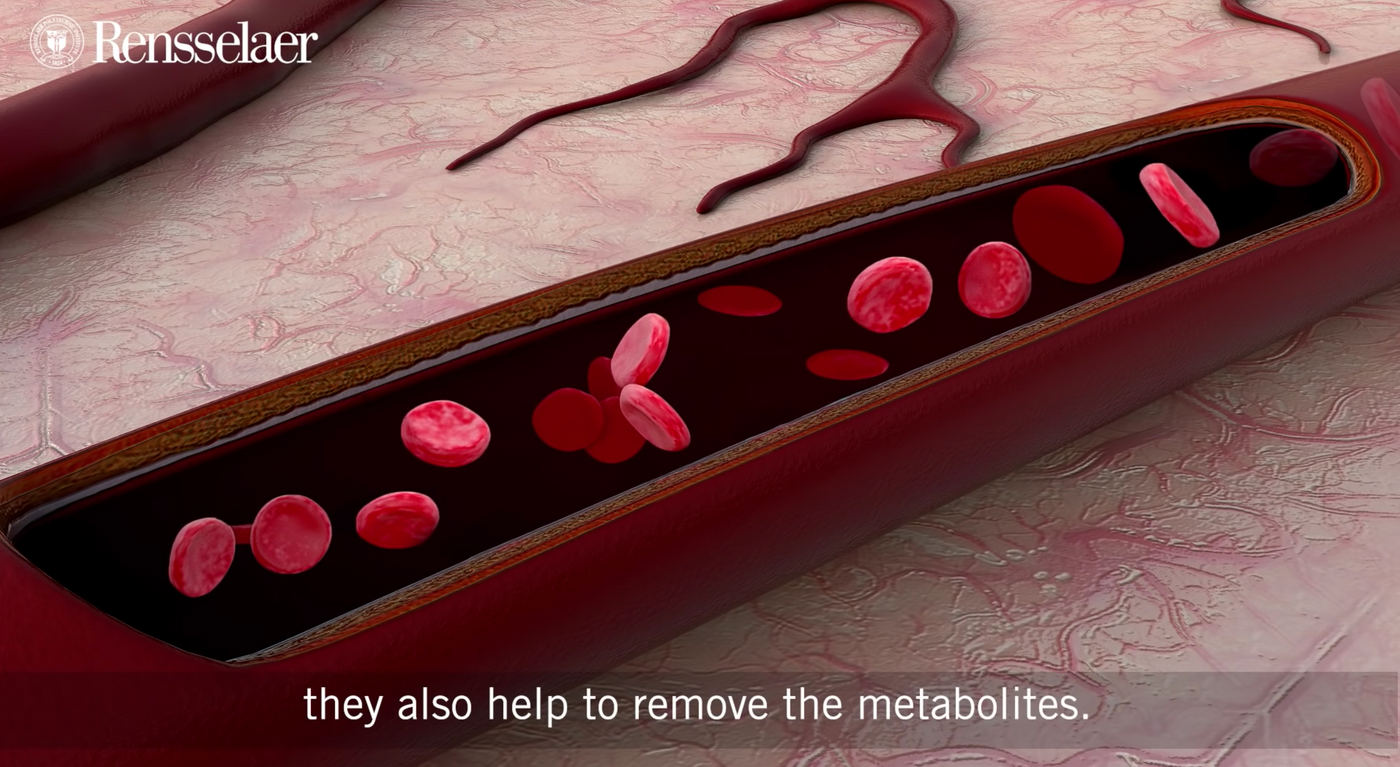

3Dプリンターで出力した「血液も栄養素も循環する生きた人工皮膚」とは?

本物の皮膚と瓜二つの3Dプリント皮膚 バイオ3Dプリンターに関連してまた新しいニュースが届いた。以前、移植用の心臓を3Dプリンターで出力するという記事を書いたが、その際、今後の課題となっていたのは「その人工心臓が本物の心臓と同じように振る舞えるようになる」ことだった。当然、これは難題である。なんせ、出力した臓器が本物の臓器と同様の働きをするようになれば、それは人間の身体が本格的に交換可能なものとなることを意味するからだ。もちろん、そのようなSF的な技術が簡単に完成するべくもない。時間はまだまだ掛かる。しかし、その難題への取り組みを一歩前進させる、暗闇に一筋の光を差す技術が、登場したのである。まずはこの動画を見てほしい。 これはTバイオウイルスの開発動画では当然ない。この動画はアメリカのレンセラー工科大学によるもので、3Dプリンターで「血管が詰まったリアルな皮膚」を3Dプリントしている様子を撮影したものだ。からくりとしては3Dプリント心臓と同じである。しかし、今回の何がすごいかというと、すでにマウスを使った実験でその人工的にプリントされた皮膚の血管と、マウスがそもそも持っていた血管とがきちんと繋がり、血液や栄養素が循環されることが確認されているということなのだ。 これはつまり、3Dプリンターで作った皮膚を身体が完全に受け入れたということを意味する。ちなみに見た目にも違いは分からない。なんせ本物の皮膚と瓜二つであり、さらに構造も同じなのだから。少なくとも、皮膚に関して、あるいはマウスが対象であれば、皮膚のオーダーメイドはすでに実現しているのである。 鍵を握ったのはコラーゲン この技術を開発したレンセラー工科大で研究を率いていたのは、パンカイ・カランドさんという人物だ。カランドさんいわく、今回の技術と比較したとき、「これまで使用してきた人工皮膚は高級バンドエイドのようなもの」に過ぎないという。バンドエイドは傷の治療を促進こそすれ、最終的には身体に受け入れられることがない。これまでの人工皮膚においては、もともと身体が持っている細胞と最終的にマッチすることがなく、これがこれまでの皮膚移植の大きな障壁となってきたのだ。カランドさんは、血管の内側を覆うヒト内皮細胞や、内皮細胞の周囲を包む周皮細胞の重要な要素に、動物のコラーゲンなどを加えるということを試みた。これによって細胞同士が連絡を取り合えるようになり、人工血管ともともとの血管が結合するようになった。スキンケアにもコラーゲンは欠かせない。そもそも、人間の体を構成しているタンパク質の1/3はコラーゲンである。コラーゲンを鎹にカランドさんが作り出した新しい人工皮膚においては、血液と栄養分が常に移植片にも輸送され、一定期間を経ても皮膚が生き続けることができるという。現状では人間の身体ではまだ試されていない。臨床レベルで利用可能にするためには、今後ドナーの細胞を編集し、血管が患者の体に統合され受け入れるようにしていく必要があるとのことだ。カランドさんは「まだその段階ではないものの一歩ずつ近づいている」と語っている。 果たしてこの技術が一般化した暁には、もはや肌の老化に悩むこともなくなんるのかもしれない。赤ん坊のような肌を3Dバイオプリントして全身に移植、さらには3Dバイオプリント臓器を移植して、常に若々しく健康な身体を万人が手にするようになる…。それがユートピアかディストピアかは分からない。しかし、3Dバイオプリント技術とともに、私たちはその世界へと「一歩ずつ近づいている」。

続きを読む

来店なしでもサイズぴったりの靴をフルオーダーメイド!? 3Dプリンターを用いた革命的なサービス

オーダーメイドの価格破壊 今回は機械学習と3Dプリンターを活用した靴のフルオーダーメイドサービスを紹介したい。フルオーダーメイドで、幅も長さも自分好みに合わせられる、のみならず、このサービスのすごいのは自宅からでも発注できてしまうということだ。鍵となっているのはAIの画像認識技術である。ユーザーがスマートフォンで自分の足を撮影し、その動画を送ると、画像認識技術によって3Dモデルが生成、その3Dモデルをもとに靴の基盤となる靴型を3Dプリンターが作製してくれるという仕組みらしい。 今回登場したこのサービスでは従来の約半額となる価格で靴のフルオーダーメイドを行うことができる。3Dプリンターのものつくり革命は、こうした価格破壊も起こしやすいのだ。 Shoe-Craft-Terminalという新サービス そのサービスとは、ビネット&クラリティ合同会社というところが打ち出している「Shoe-Craft-Terminal」というサービスだ。 日本の会社のため、サイトも日本語。「世界初、来店不要のフルオーダーメイド靴」というキャッチコピーである。現状でデザインはメンズ用に2型、ウィメンズ用に2型を展開しているようだ。価格も4万円から6万円とオーダーメイドとしては破格。一般のお客さん向けには2019年10月23日から受注が始まっていて、2020年2月の発送が第一号となっている。毎日、会社に通うサラリーマンの方にとっては健康促進にも役立ちそうだ。もちろん、デザインの好みに合うかも重要だが、デザインのバリエーションも今後どんどん増えていく、とのこと。父の日、母の日、誕生日のプレゼントなどにも非常によさそうだ。 「SML」がなくなる日 近年では靴に限らずアパレル業界も3Dプリンターの導入に積極的だ。今後はスマホで撮影した全身写真で3Dデータを抽出して、自分の体型にぴったり合う服をオーダーメイドするという流れが一般化していくだろう。おしゃれの肝はサイジングだとも言われる。実際、GoProの元副社長のミーガン・リッチフィールドが立ち上げたスタートアップRedthreadは、今言ったような3Dデータを使用したオーダーメイトサービスをすでに開始している。あるいは「SML」という表記がなくなる時代が間もなく到来するのかもしれない。1点ずつ衣服をオーダーメイドするようになれば無駄に大量生産する必要もなくなる。その意味では環境にも優しい。服を買うのではなく、デザインをダウンロードして3Dプリンターで印刷という時代も、そう遠くはないかもしれない。

続きを読む

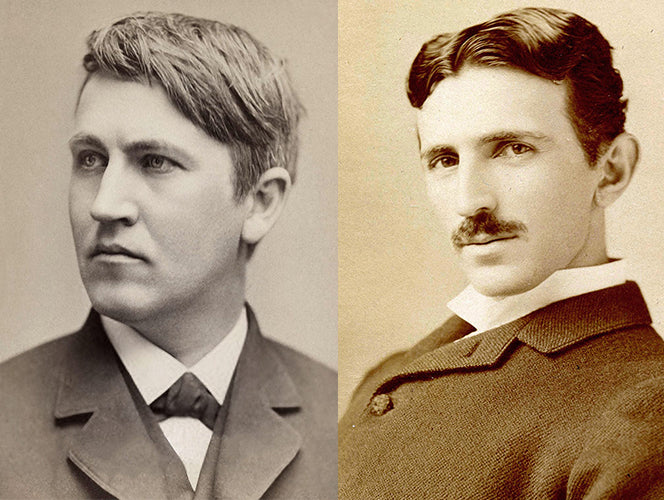

デシモンとマーキンの友情〜3Dプリント技術の最先端をめぐり争う二人の天才〜

天才たちの物語 技術とはいつだって、天才たちによる熱きライバル関係の中で進歩してきた。 送電技術をめぐって争ったエジソンとニコラ・テスラ、量子力学をめぐって論争を繰り広げたアインシュタインとニールス・ボーア、あるいはIT革命の立役者となった永遠のライバル、ビル・ゲイツとスティーブ・ジョブズ。 彼らが世界にもたらした発明や進歩は、いずれも一人きりの天才が独力で創り出したものではない。それは、同じ時代を併走するライバルとの切磋琢磨の中で、その対立があったからこそ生み出されてきたものなのだ。 もちろん、3Dプリンターの世界にも、この技術の進歩に人生を賭した天才たちの熱き戦いが存在している。そこで今回は、3Dプリンターをめぐって今まさに繰り広げられている、ある二人の男たちの物語を紹介したいと思う。 その男たちとはジョセフ・デシモンとチャド・マーキン。互いに互いを乗り越えようと奮闘を続けるライバル同士であり、また一方で、休暇には旅行をともにする、唯一無二の友人同士でもある。 ジョセフ・デシモン(出典:Wikipedia) チャド・マーキン(出典:Wikipedia) デシモンの成功とマーキンの挑戦 アメリカの化学者であるジョセフ・デシモンとチャド・マーキンは数十年来の友人だ。ともに3Dプリンターという技術に夢見るもの同士、分かり合えることが多かったのだろう。一緒にノースカロライナの海岸で休暇旅行をすることもあるほど仲の良かった二人の友情関係に、今、小さくない亀裂が入ろうとしていることには理由がある。なんでもここ数年、マーキンは友人であるデシモンを失業させることになるであろう、ある研究に力を尽くしており、そしてついにこの10月、その研究が完成したというのである。 マーキンはイリノイ州のノースウェスタン大学の研究者らとともに、ある技術の開発を行なっていた。その技術とは他でもない、これまでで最大の物質を高速で造形する最先端の3Dプリント技術だ。2019年10月、マーキンはその開発についに成功。これは自動車や飛行機の部品製造に革命をもたらすことになる大きな転換点だと、業界内でも大きな話題を呼んでいる。 しかし、なぜその技術の開発が友人であるデシモンを失業させることになるのだろうか。実はこのデシモン、有名な3D印刷会社Carbon3DのCEOであり、また同時に、デシモンはこれまでの光造形3Dプリント業界における最先端技術であったContinuous Liquid Interface Productionの開発者でもあったのだ。 このContinuous Liquid Interface Production、通称〔CLIP〕とは、従来の光造形(SLA)技術のような3Dモデル断面を層ごとに硬化させる造形手法とはまったく異なる技術であり、それまでに現存していた光造形プリンタの25倍~100倍の高速化と高精度化を実現するものだった。デシモンらはこれを2015年に開発、その成果をScience誌に報告し、一躍、時代の寵児となっていたのである。 発表当初、CLIPはまさに革命的だった。コンタクトレンズのようなウィンドウを介することで、光と酸素流量を制御、さらに従来のようにプラットフォームの移動~硬化のような静止動作を必要としないため、連続したシーケンスによるUV硬化がレジン槽内で実行され、これにより、積層跡を持たない超高精細なミクロンレベルの光造形を超高速で行うことを可能とした。 デシモンはこの画期的技術であるCLIPによって、6億8000万ドル以上の資金を調達、アディダス、フォード、リデルなどの名だたるグローバル企業と、自動車部品、靴、歯科インプラント、フットボール用ヘルメットなど多岐にわたる製造契約を結び、3Dプリント業界で比類なき大成功をおさめていたのである。ようするに、マーキンによって2019年に開発されたCLIPを超える新しい3Dプリント技術は、このデシモンの成功したビジネスに「待った」をかけ、水を差すものであったというわけだ。...

続きを読む

3Dプリンターでランボルギーニを一般人が自作!? さらにはプリントしたボディを取り替え可能な未来型自動車も登場

礼に始まり礼に終わる。どうも、合氣道初段、SK広報のエリナです。卵かけご飯にゴマ油を1さじ入れると旨味が爆発するって最近知りました、おすおすっ!! この前、イスラエルの研究室で3Dプリンターによる心臓の作成に成功した、という話をしたばかりだが、今度はアメリカからとんでもないニュースが届いた。なんと、3Dプリンターを使用して、あのランボルギーニを作った猛者が現れたというのだ。 免許のない私にはスポーツカーの世界なぞこれっぽっちも分からないのだが、そんな私でもランボルギーニがすごい車だってことくらいは知っているぞ! 一体全体どういうことだろうか? 息子の教育のためにランボルギーニ・アヴェンダドールを自作 今回、話題を集めている人物は米国コロラド州のレーザー技術メーカー、KMLabsの最高科学責任者であるスターリング・バッカス氏とその息子。なんでも、この親子、レーシングゲームの「Forza Horaizon3」をプレイしたことを機にランボルギーニに一目惚れしてしまったのだとか。 もちろん、一目惚れしたからといってそう簡単に買えるものではない。特に二人が惚れ込んだランボルギーニ・アヴェンダドールは普通に買えば数千万円。本来、というより普通の人なら、ここで諦める。しかし、スターリングさんは諦めなかった。息子への教育の一環として、予算2万ドルでランボルギーニの制作に着手したというのだ。 もちろん、一朝一夕で完成とはいかない。仕事終わりの1時間を使い、息子と地道な作業を続けた結果、およそ1年4ヶ月で、ランボルギーニの外装を作り出すに至った。 使用しているのは家庭用デスクトッププリンターであり、当然エンジンは作れない。そこはコルベットからLS1V8を取り出して転用。プラスチックは陽光で溶けてしまうためカーボンシートを組み込んだりと四苦八苦の末に、ついに実際に運転できる「偽物」ランボルギーニが誕生したというわけだ。 以下はその完成したランボルギーニの動画だ。このエンジン音が男のロマンというものなのだろうか。スポーツカーに関心のない私には単なるボロのスポーツカーの車庫入れ動画にしか見えないが(失敬)、とはいえ、息子さんの声が実に可愛く、微笑ましい。 自動車業界でプレゼンスを増す一方の3Dプリンター ...

続きを読む

不老不死がついに実現!? 3D臓器プリントによって身体の全てのパーツが交換可能に

礼に始まり礼に終わる。どうも、合氣道初段、SK広報のエリナです。エビフライはソースよりもタルタル派、天ぷらは麺つゆよりも塩派だ、おすおすっ!! ようやく涼しくなってきた今日この頃、食欲の秋、睡眠欲の秋、3Dプリンティング欲の秋、皆様はどうお過ごしだろうか。 穏やかな気候の中で何かに夢中になることはいいことだ。しかし、夢中になりすぎるあまり、体を壊してしまったりしては元も子もない(食べ過ぎ、寝すぎも同様)。健康一番。そして、健康を損ねた時には病院に行くのが一番だ。 ということで、今回は医療の話である。食品、衣料品、建築など、さまざまな業界で八面六臂の活躍を見せている3Dプリンターだが、最も目覚ましい発展を遂げている領域はどこかと言えば、やはり医療の現場においてだろう。 医療の世界における3Dバイオプリンターの最前線がどうなっているのか! 今回はその状況を少しだけ覗いてみたい。 移植用の心臓をプリンターで出力する時代 3Dプリンターによる臓器プリントが世界で大きく話題となったのは2019年春、イスラエルのテルアビブ大学が3Dプリンターを使用して血管まで備え持つ小型の心臓を作成することに成功したというニュースによってだった。 いまだウサギの心臓ほどの大きさとは言え、これはすごい話である。実験を成功させた科学者グループによれば、これは心臓移植の可能性を進展させる「医学上の大きな突破口」になりうるとのこと。実際、「細胞、血管、心室、心房が備わった心臓全体」の作成に成功したのは、これが世界でも初めてのケースだったそうだ。 私もニュースを見たときには驚いた。いずれ、3Dプリンターから「生物」そのものが出力されるなんてこともありえるのでは!? ちょっと前であればSFに過ぎなかっただろうそんな妄想も、にわかに現実味を帯びてくるというものだ。 もちろん、実際に3Dプリントされた心臓を患者に移植する上では、多くの課題も残っているらしい。いかに本物の臓器と構造だけではなく、「振る舞い」においても変わらない臓器をプリントしていけるのか。この課題に、今世界中の研究チームが取り組んでいる。当然、我らが日本の研究チームもまたその例外ではない。そこで、以下では日本の研究チームの動向を覗いてみたい。 日本の研究チームも大活躍 まず注目したいのは佐賀大学の研究だ。テルアビブ大学が心臓のプリントを発表したのと同じ今年の4月、佐賀大医学部の中山功一教授らの研究チームが、バイオ3Dプリンターによって人工血管を作成し、その人工血管を人工透析の患者に移植する臨床研究計画を審査委員会に申請したのだ。 この人工血管は皮膚の細胞だけから使られているため、移植後のアレルギー反応や細菌の感染リスクを抑制する効果も期待できるという。 具体的には、患者の脇や足の皮膚から採取した細胞を培養し、約一万個の細胞の塊を作って、その大量の塊を素材に、モデリングデータの設計通りに形成するというもの。これによって直径約5ミリ、長さは約5センチほどのチューブ状の人工血管ができるそうなのだ。 まさに現在、実際に移植して、その安全性や効果を確かめる臨床データを集めている最中とのこと。たとえば慶應大学の研究チームはブタの体によってこの臨床実験を行い、ヒト細胞由来の人工血管の有効性と安全性を実証している。 中山教授によれば「(この技術は)他の臓器の作成にっも応用できるだろう」とのこと。こうした技術の発達が医療の世界に与えるインパクトはとてつもないものになるはずだ。素人の妄想を許してもらえれば、身体のパーツが全て交換可能になったとき、人類の悲願である「不老不死」も達成されるんじゃなかろうか。そうなればドラゴンボールを7つ集める手間もいらず、そもそもシェンロン自体がもはや用済みになるということ。オラ、ワクワクすっぞ! ...

続きを読む

食肉産業の危機を3Dプリンターが救う? 「Redefine Meat」がプリントする精巧な代替肉

礼に始まり礼に終わる。どうも、合氣道初段、SK広報のエリナです、おすおすっ! 豚肉よりも牛肉派、すき焼きよりもステーキ派、生粋のお肉ラバーとは私のことだ。 皆さんはフード3Dプリンターをご存知だろうか。これは3Dプリンターのフード版のことで、要するに「食べ物」を立体出力するプリンターのこと。この技術さえあれば、誰でも自宅で好きな食べ物を料理せずとも出力して食べられる。そんな夢みたいな技術だ。 このフード3Dプリンターの開発は各所で進められており、中でも現在、米国コロンビア大学が3Dプリントと調理を同時に行えるプリンターの開発を急いでいるらしい。 これが完成したら、専用のペースト材料さえあれば出力後の調理は一切不要。大学は5~10年以内での完成を目指しているそうで、すでにカウントダウンは始まっている。世界は刻々と変化しているのだな…。 今回はそんな日進月歩の発達を遂げているフード3Dプリンター業界からさらに驚きのニュースが届いたので紹介したい。 なんでも3Dプリンターで「お肉」を作ることが可能になったというのだ。しかも完全なる植物ベース。つまり動物を一切殺すことなく、ステーキ肉が作れてしまうというのだから驚きではないか。 イスラエルのベンチャー「Redefine Meat」 全世界驚愕の代替肉3Dプリンタの開発を進めているのは、イスラエルの食品3Dプリントのベンチャー「Redefine Meat」。すでに出力には成功しており、今回開発促進のために6億円の資金を調達したことによって、いよいよ量産段階に入ろうというところまで来ているらしい。 Redefine Meat CEOのEshchar Ben-Shitriいわく、「私たちの目標は、代替肉製品を大規模に生産するための新しい技術を開発すること」。 すでに複数のフードイベントで高品質の代替肉の3Dプリントを展示してきており、今後1年で更にその技術を引き上げると共に一般普及できるところまで進めたいという。 自宅でボタン一つで巨大なステーキ肉が作れてしまう…憧れの週7肉三昧の日々が!(妄想) しかし一体どのように3Dプリンターでお肉を作り出しているのだろうか。 ...

続きを読む

小学校に3Dプリンターを導入する国が続出中! 子供をグローバルな人材に育てるための3Dプリンター教育のススメ

礼に始まり礼に終わる。どうも、合氣道初段、SK広報のエリナです、おすおすっ! 枝豆よりもそら豆派、ポテトよりもオニオンリング派、天邪鬼と言うなかれ、単にそっちの方が好みなのだ。 さて、今日もますますの進化を続けている3Dプリンターだが、現状のユーザーとしては製造メーカーなどの企業、そしてものつくりを趣味や仕事にしている大人が中心になっていると思う。しかし、3Dプリンターが活躍する舞台は、今後ますます拡大していくことは間違いない。 その上で現在、教育の現場への3Dプリンターの導入が世界レベルで進んでいるのをご存知だろうか。そう、3Dプリンター教育が、今まさにグローバルな注目を浴びているのだ。今回はそんな3Dプリンター教育の現状と、その目的、教育的効果に迫ってみようと思う。 1.3Dプリンターの教育現場への導入状況 まず、現状における3Dプリンターの教育現場への導入状況を見てみたい。 日本では大学機関や工業高校を中心にその導入が進んでいるようだ。これは専門的な製造やものつくりを学ぶ教育機関から優先して導入が始まっているということだろうが、一方でまだ小中学校においては3Dプリンターは一般化してはいない。とはいえ、一部の小中学校などで図工の時間に3Dプリンターを使用したものづくり体験を実施している例も存在しており、たとえば私立広尾学園では生徒が自由に使える3Dプリンターが置かれているそうだ。 2020年度からは小学校でのプログラミング教育必修化が決まっており、そうなったら3Dプリンターの導入はさらに進んでいくことは間違いない。すでに国は新たな教材費として800億円を地方自治体に交付すると発表しており、その用途は3DプリンターやVRゴーグルへの設備投資が中心となると言われている。文科省が発表している目安としては「各中学校に5台の3Dプリンターの導入」が目指されており、来年度以降、状況はグッと変わっていきそうだ。 しかし、実を言うと、諸外国に比べるとこれはかなり遅れている。たとえばイギリスではすべての中学、高校、専門学校に3Dプリンターが導入済みで、この新教育体制では5歳からの3Dプリンターの学習が推奨されているなど、国を挙げて3Dプリンター教育が行われているのだ。真の3Dプリンター時代が到来することを見越した戦略。さすがは「産業革命」の震源地イギリスと言わざるをえない。 もちろん、アメリカも導入に積極的だ。すでに5000校以上(2017年の段階で!)の学校に3Dプリンターが導入されているそうで、小学校の授業に3Dプリンターが用いられているというところも多いという。そのほか、オーストラリアも進んでおり、昨年の11月には、小学校教育に3Dプリンターを導入することの影響に関する研究が開始されるなど、すでに一段進んだ研究がなされている。 アジアではシンガポールやインドなどが早くから3Dプリンター教育に積極的だった。もちろん、中国だって黙ってはおらず、中国全土40万の小学校に3Dプリンターを配備する計画を示している。 うーむ、どの国も3Dプリンター時代の覇権を手にしたいとばかりに、国をあげて3Dプリンターの教育現場への導入を進めているようだ。日本は少し遅れ気味、まずいぞ~! 2.小さい頃から3Dプリンターに慣れておくことのメリット さて、3Dプリンターを子供のうちから学んでいくことによって、どのようなメリットが得られるのだろうか。 まず言われているのが、脳がフレッシュで柔軟な子供のうちから科学、数学、工学、技術、芸術など多岐にわたる分野において3Dプリンターの使用をしておくことと、大学や専門学校で設計という分野のみで3Dプリンターを使用するのとでは大きな違いが出てくる、ということだ。 ようするに大人になってから、あるいは専門学校や大学からパソコンの学習を始めるよりも、小さい頃からあらゆる場面でパソコンを使用しておいた方が、長じてパソコンを使いこなせるようになる、という話である。 デジタルネイティブならぬ3Dプリンターネイティブを目指すには、小さい頃から3Dプリンターで学んだり遊んだりしておくことが必須。すでに大人の方は残念、時間ばかりは取り戻せない、クゥ。 また、世界経済フォーラムが2016年1月に発表したレポート「The Future of Jobs(仕事の未来)」は、4年以内に「ほとんどの職業で望まれてる主要なスキルの1/3以上が、現在の仕事でさほど重要と考えられていないスキルから構成されるようになる」と報告している。その状況に、3Dプリンターの存在が大きく加担しているという話なのだ。 今後、3Dプリンターは様々な分野で大きな存在感を示していく。たとえば、すでに歯科技工の世界では、3Dプリンターを扱えることがマストな状況となりつつある。未来の「ものづくり」の技術に子供のうちから触れていくことは、将来、あらゆる分野で活躍できる可能性を広げることは間違いない。3Dプリンターの技術が、グローバルに活躍する人材となる上での主要な条件の一つとなるのであり、だからこそ各国が競って教育現場への導入を急いでいるというわけだ。...

続きを読む

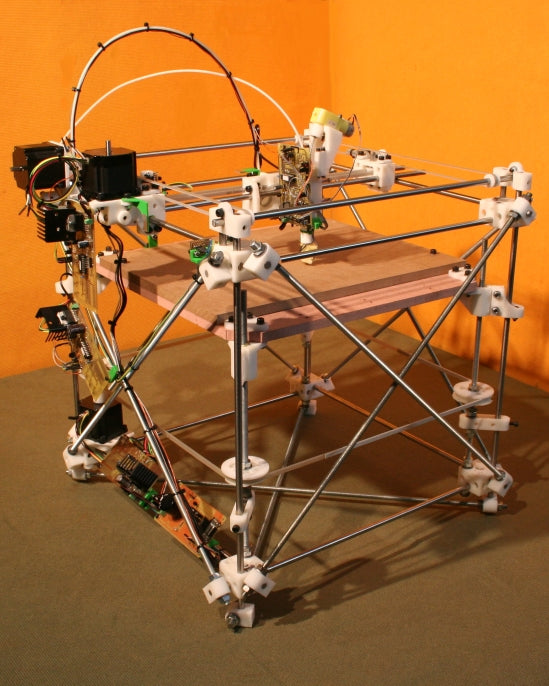

3Dプリンターは自作できる?自作方法とメリット・デメリット

礼に始まり礼に終わる。どうも合氣道初段、SK本舗の広報エリナです。 歩きスマホは危ないので認めませんが、歩き口笛は心が和むので許します。おすおすっ! 3Dプリンターは自作することができる! というのをご存知だろうか? 昨今は空前のDIYブーグが吹き荒れており、3Dプリンターを自作する方も増えてきているらしいのだ。 「3Dプリンターの自作って難しそう・・・」と思った方も大勢いると思う。もちろん完成品の3Dプリンターを購入するほうが、操作性や造形物の仕上がりも安定するだろう。しかし、3Dプリンターの自作には完成品にはない魅力が沢山詰まっている。そこで今回は3Dプリンターの自作方法とメリットとデメリットを紹介したいと思う。 果たして、素人でも一から3Dプリンターを組み上げることができるのだろうか? オリジナルの3DプリンターはDIYキットを経験してから! 機械の知識がない方がいきなり完全オリジナルの3Dプリンターを自作するのはかなりハードルが高い。そこで、自分のオリジナルの3Dプリンターを自作する前に、パーツを組み上げるDIYキットで、3Dプリンターの構造を理解する必要がある。こちらについては「3Dプリンター DIYキット」と検索してもらえれば、様々な商品が出てくる。だいたい2~3万円ってところだろうか。まずはそうしたDIYキットで準備運動をしてもらって、自信と知識をつけたら、いよいよ世界に1つだけのプリンター制作の開始だ。 オープンソース「RepRapプロジェクト」を利用しよう! まず参照すべきは「RepRapプロジェクト」だ。現在、3Dプリンターのハード・ソフトをオープンソースで利用できる「RepRapプロジェクト」という試みが続けられており、3Dプリンターの完全オリジナルを目指す方はこのサイトで、先人たちが作り上げた3Dプリンターの構造を使用して、製作を試みる場合が多いようだ。オープンソースで3Dプリンターのデータを勉強出来たら続いて本格的な制作に入ってみよう。 自作の3Dプリンターでは部品の加工技術が求められる オリジナルの3Dプリンターを自作する際は、パーツの精度が求められる。金属加工の会社では、部品の加工に「マシニングセンタ」「NC旋盤」などを使用して部品を加工しており、自分で制作、もしくは購入してきたパーツの場合も、ある程度工作機械で寸法を調整する必要が出てくる。ここは少し技術が問われるところで、卓上フライス盤などの技術力も必要となる場合がある。バリ取りも丁寧に行うようにしたい。 軸の校正を優先して組み上げる 完成品の3DプリンターはX軸やY軸がずれることはない。しかし、自作の3Dプリンターでは軸のずれがどうしても生じやすい。そこで最初にXY軸の調整に時間をかけることが推奨されている。ネジのちょっとした締め具合で思うような造形物がプリントアウトできない場合があるからだ。自作の3Dプリンターを制作する際はXY軸を慎重に調整するように! マイクロメータやノギスによる慎重な計測も必要になる。どんぶり勘定は絶対にNGだ(自戒)。 ...

続きを読む