「3Dプリントのミス」が、まさかの新技術に?韓国・漢陽大学が“ヤモリ足”構造を活用!

3Dプリントの「失敗」が、未来のロボット開発に役立つかもしれません。そんなユニークな研究を行ったのが、韓国・漢陽(ハニャン)大学の研究チームです。

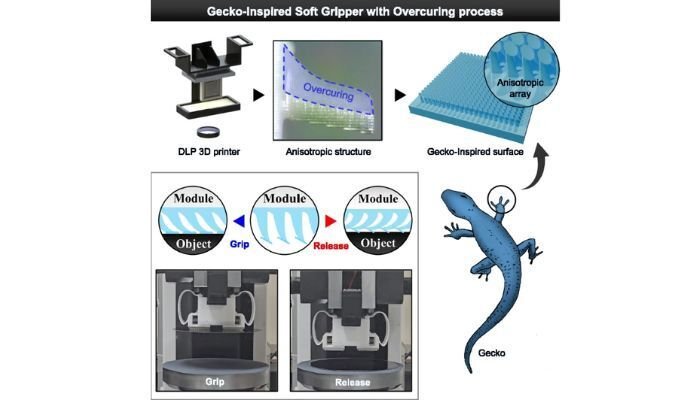

彼らが注目したのは、DLP方式(デジタル・ライト・プロセッシング)という光を使って樹脂を固める3Dプリント手法。この方式では時として「オーバーキュア(硬化しすぎ)」という現象が問題になります。これは、想定より深くまで光が届いてしまい、意図しない部分まで固まってしまうという“失敗例”です。

ですが今回、あえてこの“ミス”を逆手に取り、ヤモリの足のような微細構造を作り出すことに成功しました。

なぜヤモリの足なの?

ヤモリって、天井を逆さまに歩いたり、ツルツルのガラスにもぴたっとくっついたりしますよね。あれは、「セット毛(setae)」という細かい毛が足の裏にびっしり生えていて、その1本1本がさらに細かく枝分かれして「マイクロスパチュラ(小さなヘラ状の構造)」になっているからなんです。

この構造のおかげで、押し付けるとくっつき、少しひねるとスルッと外れるという、不思議な粘着性が生まれています。

DLPの「欠陥」を、ヤモリ足構造に応用!

漢陽大学の研究チームは、DLP方式で起きるオーバーキュアをうまくコントロールすることで、斜めに傾いた極小の突起=異方性(いほうせい)構造を作り出しました。この傾きが、まさにヤモリの足の構造にそっくりなんです。

光の当て方や印刷の向きを細かく調整することで、シンプルな設計データからでも、しっかり傾いた構造体が作れるようになったとのこと。

さらに、ダブルモールドと呼ばれる成形法を使って、柔らかくて貼り付きやすい表面に変換。ヤモリの足みたいに、「そっと押しつければくっつき、軽くひねれば外れる」構造を実現しました。

実験では実用化の可能性も

研究チームはこの構造を活用した小型ロボットモジュールも開発。さまざまな素材にくっついたり、動きに応じてスムーズに離れたりと、実用的な性能を発揮しました。

しかも、従来の方法で作られた類似構造と比べて、安定性が高く、製造プロセスも簡略化できるとのこと。これまでコストや手間がかかっていた中間工程をバッサリ省けるので、効率的な製造にもつながりそうです。

「失敗」から生まれた可能性

この研究の面白いところは、通常なら「ミス」とされる現象を、発想の転換で武器にしたことです。3Dプリントでありがちな「余計に固まってしまう問題」を、むしろ「設計ツール」として使ったわけですね。

この技術が今後活かされる分野としては、やわらかいロボット(ソフトロボティクス)、精密な医療機器、工業用の組立アームなどが挙げられます。

今はまだ研究段階ですが、「貼り付きも剥がしも自由自在」な構造がプリンターで作れるようになったら、いろんな分野で革命が起きるかもしれません。

詳しい研究内容は、科学誌『Microsystems & Nanoengineering』に掲載されています。興味のある方はぜひチェックしてみてください!