光造形方式3Dプリンターのパラメーターの読み方

光造形方式3Dプリンターの項目設定の説明

現在、SK本舗では以前に比べてかなり取り扱いの3Dプリンターの種類が増え、また低価格化も進んでいます。ますます3Dプリンターが身近になっていく中で、3Dプリンターデビューをしたという皆さまおめでとうございます。実際、初めて3Dプリンターを買いましたという方の声を最近多く聞くようになってきたように感じています。

今回は少し踏み込み、出力時に必ず必要となるパラメーター設定項目に触れてみたいと思います。

そもそもパラメーターとは何か

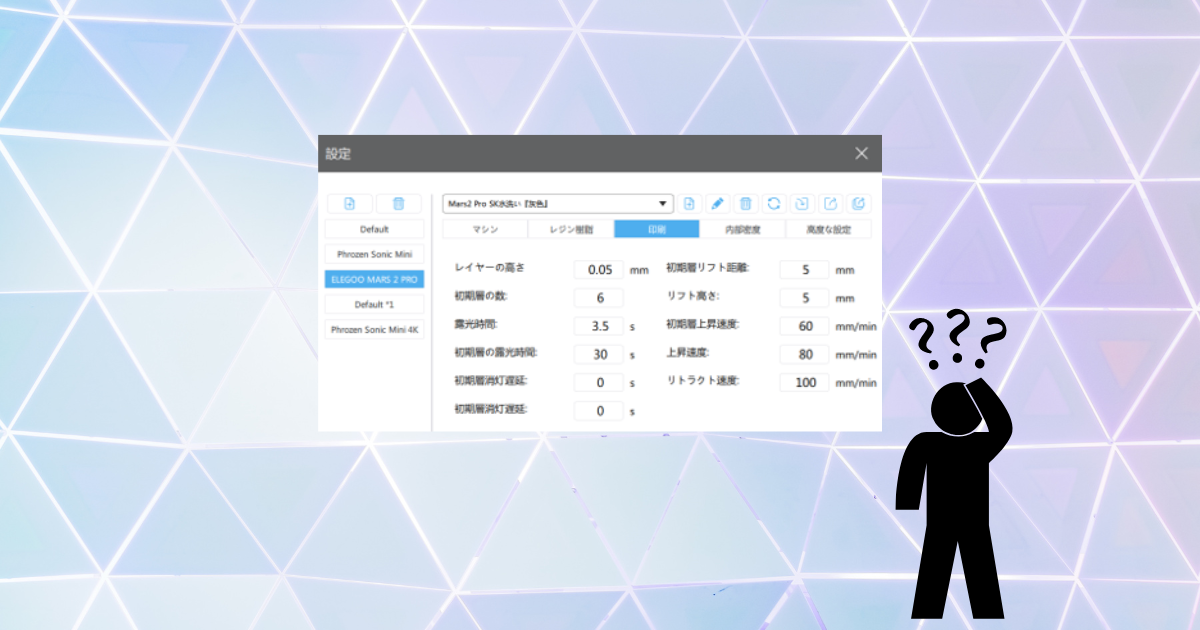

3Dプリンター界においてパラメーターとは、出力する際に調整する下記の様な画面の数値のことを言います。

各項目は後程説明しますが、このパラメーターの数値次第で、出力が成功したり失敗したり、自分の理想の出力に近づいたり遠ざかったりします。各項目をきちんと理解して自分できちんと調整できるようになることで、様々な出力に対応できるようになります。

それぞれのスライサーソフト(※)で微妙に異なる項目もあるかと思いますが、前回に引き続きSonic Miniに対応しているCHITUBOXで説明します。その他のプリンターを使用して項目名が異なる場合には、この記事を読んでどれに当てはまるか想像しながら使用してください。

※スライサーソフトについては以下の記事をご参照ください。

「スライサーソフトってなに?」今さら聞けないGコードの重要性と今おすすめのスライサーソフト

各パラメーターを理解する前に…初期層と通常層について

まずはパラメーターの各項目について説明する前に、初期層と通常層の違いを説明します。理由としては、項目が初期層と通常層で異なるからです。

初期層とは出力し始めのプラットフォームにくっつく層のことです。それに対し、通常層とは出力物を形成する層のことです。初期層がまずプラットフォームにくっつかないとそもそも出力物が出来ないので、まずはここの設定をしっかりすることが必要です。写真でいうと以下の通りです。

写真を撮るために平面になっている初期層を下にしていますが、実際に出力された場合はこのSKドラゴンの上下が逆さの状態でプラットフォームにぶら下がる形で出力されます。

それでは初期層と通常層の違いが分かったところでパラメーターの項目を見ていきましょう。

各項目の内容

こちらが実際のパラメーターの設定画面です。初めて3Dプリンターを使用する人からすると見慣れない言葉ばかりですが、まずは①~④を設定してみましょう。慣れてきたら④以降の設定を変えてみると、より3Dプリンターの理解が深まるかと思います。

①レイヤーの高さ

レイヤーとはlayerのこと。つまり1層の高さのことです。0.05mmが一般的の様です。レイヤーが細かいほど出力物の仕上がりが滑らかになります。層が薄いほど露光時間は短く済みます。ですが、層が薄い方が早く出力されるわけではありません。ある出力データを0.1mmで出力する際、100層に分割されるとします。それと同一のデータを0.05mmで出力すると、層は200になります。層が増える分出力に要する時間は長くなります。

②初期層の数

名前の通り、初期層を何層作るかということです。少なすぎるとプラットフォームに定着しません。通常は6層からはじめ、定着しない場合は増やしてみると良いでしょう。

③露光時間

「通常層1層につき紫外線を何秒当てるか」という意味で、露光時間が長過ぎると造形物が太り、短過ぎると痩せます。ちなみに「太る」とは出力物が大きくなること、「痩せる」とは小さくなることです。出力物が太ると細かいデザインが潰れてしまい、露光時間が短いと硬化不充分で出力物が形成されません。自分の用途にあった数値を見つけてください。基本的に初めての方はまず長めに設定して試しに出力し、そこから細かいディテールが出力されるよう短い露光時間に調整していく方がやりやすいです。

④初期層の露光時間

これは「初期層1層につき紫外線を何秒当てるか」ということです。初期層の露光時間は通常の露光時間より長く紫外線を照射するのが基本です。短すぎるとプラットフォームにきちんと定着せず、出力中に出力物の重さで落ちてしまう可能性があります。逆に長すぎると定着しすぎてプラットフォームから出力物が剥がしにくくなってしまうので良い塩梅が必要です。

⑤消灯遅延時間

通常層で次の層への移動時に、LEDライトが消えて、プラットフォームが上下し、再度LEDが点灯するまでの時間を決めるための項目です。遅くすればするほど照射と照射の間が長くなり出力が遅くなります。早過ぎるとブルーミングを起こす可能性があります。

⑥初期層消灯遅延時間

初期層の消灯遅延時間を決めるための項目です。

なお⑤、⑥に関してはまず0秒で良く、玄人の方でもいじる方は少ないとのことです。この項目は粘性が高く流動性が低いレジンを使用する際に設定することが多いです。プラットフォームが降りてきてもレジンが適量に絞れていないまま照射すると出力の失敗(ブルーミング)の原因となるため、そういうケースにおいては遅らせる場合があります。また、1層ごとに発生する硬化熱を冷ますなどの理由で設定する方もいらっしゃるようですが、初心者の方は基本的に設定しなくても問題ありません。

⑦初期層のリフト距離

初期層を出力している間、次の層へ移動する前に一度プラットフォームが上昇する高さのことです。通常5mmであれば問題ありませんが、透明系のレジンの場合は8-10mmにするとサポート周りの太りが改善する場合があります。またFEPが弛んでいて、このリフト距離が足りないと出力物が剥がれ切らずに失敗する場合もあります。

⑧リフト高さ

通常層を出力している間、次の層へ移動する前に一度プラットフォームが上昇する高さのことです。注意点は⑦と同様です。

露光漏れにより未硬化のレジンの粘性が上がってしまって出力物が太ってしまう…という場合にもこのリフトの高さをあげると改善される場合があります。

⑨初期上昇速度

初期層を出力している間、次の層へ移動する時のプラットフォームの上昇速度のことです。通常80~120付近を推奨しており、120から始めて造形物が荒れたりVATにごみが残る場合は下げていくと良いでしょう。出力を早くしたい場合は数値を10上げるなどの調整をしてみましょう。

⑩上昇速度

通常層を出力している間のプラットフォームの上昇速度のことで。

⑪リトラクト速度

出力している間、次の層へ移動する時のプラットフォームの下降速度のことです。注意点は⑨⑩と同様です。

⑨、⑩、⑪について初心者の場合は全部デフォルトかつ同じ数値で全く問題ありません。

是非、この記事を参考にして、これらの項目をマスターして素晴らしい作品を作ってみてください。

以上、3Dプリンターのパラメーターについてでした。