1つの素材で「筋肉」も「骨」も再現。象から着想を得た3Dプリントロボットがすごい

スイスのローザンヌ連邦工科大学(EPFL)で、象の身体構造から着想を得たユニークなロボットが開発されました。やわらかくしなやかな鼻と、力強い足をあわせ持ち、花をつまむような繊細な動きからボウリングの玉を蹴るような力強い動作までこなします。驚きなのは、ロボット全体がたった1種類の3Dプリント素材で作られているという点です。

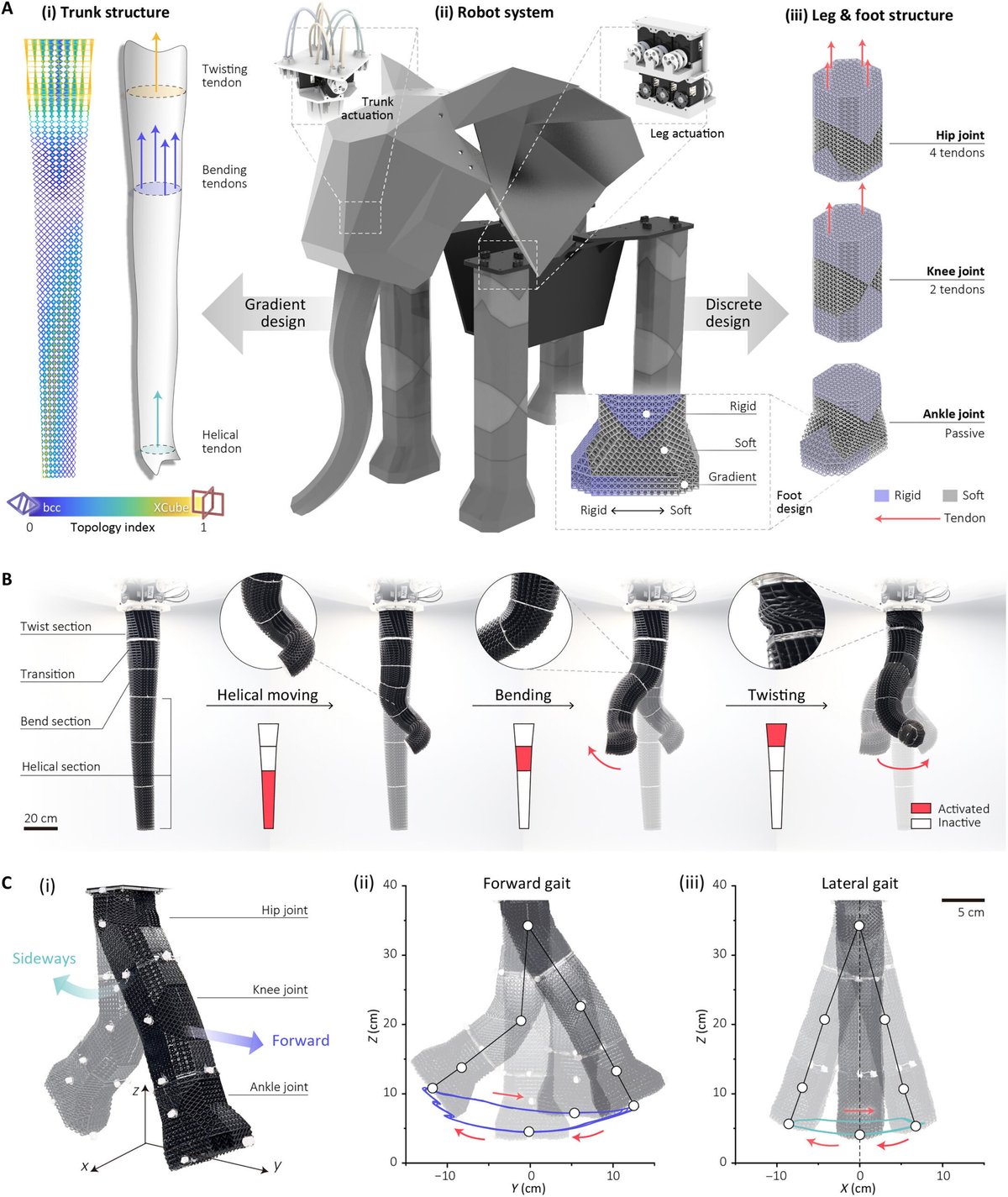

このプロジェクトを率いたのはEPFLのJosie Hughes教授。彼女のチームは、素材を変えるのではなく、素材の中身(内部構造=ラティス)を変えることで剛性をコントロールするという新しい方法を採用。これにより、1つの素材でも、部位ごとに「やわらかい」や「硬い」といった性質を持たせることができるようになりました。

“筋肉”も“関節”も設計で作る

ロボットの構造設計には2つの技術が使われています。

1つはトポロジー・レギュレーション(TR)という手法で、ラティスの形状を連続的に変えることで、柔らかい部分から硬い部分へと滑らかに剛性を変化させることができます。もう1つはスーパーインポジション・プログラミング(SP)という方法で、ラティス構造を重ねたり回転させたりして、特定の方向に強くしたり、柔軟にしたりできる技術です。

これにより、象の鼻のように自由に曲がる構造や、関節のように一方向に動く構造など、“生き物らしい”動きを人工的に設計できるようになりました。鼻の部分にはねじれ・曲げ・回転の3種類のセクションがあり、たった4つのモーターと少数のテンションコードで動かせるそうです。

構造で性能をつくる新しいロボット設計

この象ロボットは3Dプリントされた弾性樹脂とラティス構造でできていて、内部は空洞になっているためとても軽量。水中での動作も可能だそうです。素材は1種類でも、内部のラティスを変えるだけで100万通り以上の「細胞」的構造を作り出せるというから驚きです。

研究チームは、象だけでなく他の生き物の運動メカニズムにも注目していて、「将来的にはこの構造設計を応用して、義手や義足、災害救助用のロボット、小型で器用な産業用アームなどにも展開できる」と話しています。センサーや知能システムを内部に組み込むことも可能で、強くて柔らかく、しかも“賢い”ロボットが登場する日も遠くないかもしれません。

このプロジェクトは、「素材そのもの」ではなく「素材の構造」に注目することで、これまでにない柔軟で効率的なロボット設計を実現しています。構造をデザインすることで生き物のような動きや感触を作り出せる――そんな新しい発想が、ロボット工学の未来を大きく変えるかもしれません。